レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

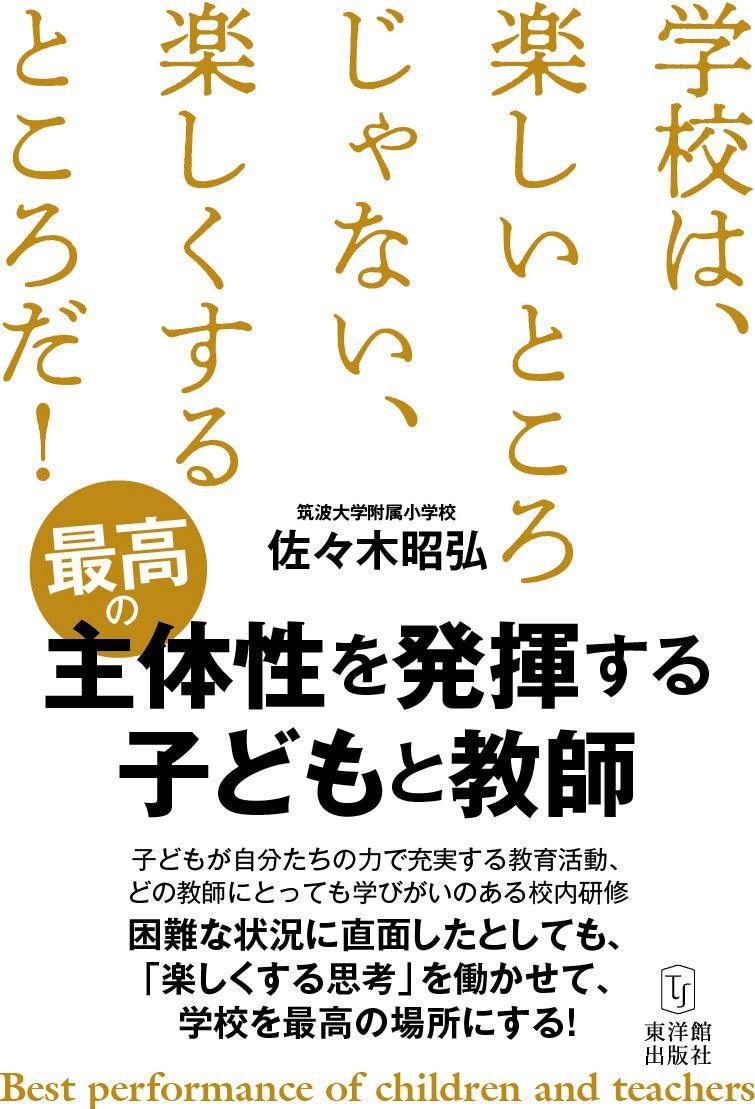

学校は楽しいところじゃない、楽しくするところだ!

本書の概要

●筑波大学附属小学校の佐々木昭弘校長の渾身の1冊。

●第1章(原点回帰)、第2章(教師たちが主体性を発揮できる校内研修)、第3章(子どもたちが主体性を発揮できる学級づくり)は、佐々木先生が福島県で教員をされていたころの実践を通じて、子どもと教師が最高の主体性を発揮するにはどのようなことが必要なのかを詳述。

●つづく第4章と第5章では、筑波大学附属小学校の子どもたち、先生方、保護者の方々が、コロナ禍であっても「学校を楽しくし得た」チャレンジングな実践の数々を紹介。

●子どもが自分たちの力で充実する教育活動、どの教師にとっても学びがいのある校内研修など、困難な状況に直面したとしても、「楽しくする思考」を働かせて「学校を最高の場所にする」考え方と方法が満載!

本書からわかること

主体性を発揮するために必要なことは何か

目の前に立ち塞がった問題を解決するには、子どもであれ教師であれ、一人一人の主体性が欠かせません。

教育活動に置き換えれば、教師から指示されたことだけを行う(自分では考えようとしない、あるいは他の子どもに判断を委ねてしまう)思考停止状態が大勢を占めれば、どんな教育活動も停滞し、学びの深まりを期待することはできないでしょう。

教師の学びもまた同様です。管理職から指示されたことだけを行う、何の疑問ももたずに前例を踏襲するというだけでは、校内研修は形骸化し、教師としての力量形成を図ることはむずかしくなります。

では、どのようにすれば、子どもも教師も自らの学びを充実する主体性を発揮できるようになるのでしょうか。それが、「問題解決の過程や自分が置かれている環境をいかに『楽しく』できるか」という発想のもとで「『そのためにはどうすればよいか』を考えるポジティブな思考回路を自分のなかに構築する」ことです。

子どもと教師が主体性を発揮している姿を明らかにする

評価の観点の一つである「主体的に学習に取り組む態度」は、「知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしている」態度だと言います。

本書においては、学習活動や学級経営、行事といった場面で「子どもはどのように主体性を発揮するか」、個々の力量形成を確実に図れる校内研修の場面で「教師はどのように主体性を発揮するか」と、双方の具体の姿を明らかにします。

「みんなで力を合わせる」ことの真の意味と方法がわかる

学校教育においては、教育活動であれ、校務であれ、「みんなで」行うことが数多くあります。「一人一人の力は小さい、だからみんなで力を合わせて大きなことをやり遂げよう」という考え方です。このこと自体は、教育的にも良識的にも正しい考え方です。しかし、次のただし書きがつきます。

ただし、集団に所属する成員一人一人が自立・自律した個であること。

自立・自律していない(他人任せ、責任をとりたくない)個の集団であれば、「みんなでやるよりも一人でやったほうがまし」ということが起きます。逆にもし、一人一人が自立・自律した個となれば、その成果は「1+1が、3にも5にも10にもなる」のです。

本書においては、エピソードベースで具体の場面を挙げながら、子どもと教師それぞれが自立・自律した個となるために必要なことを紹介しています。