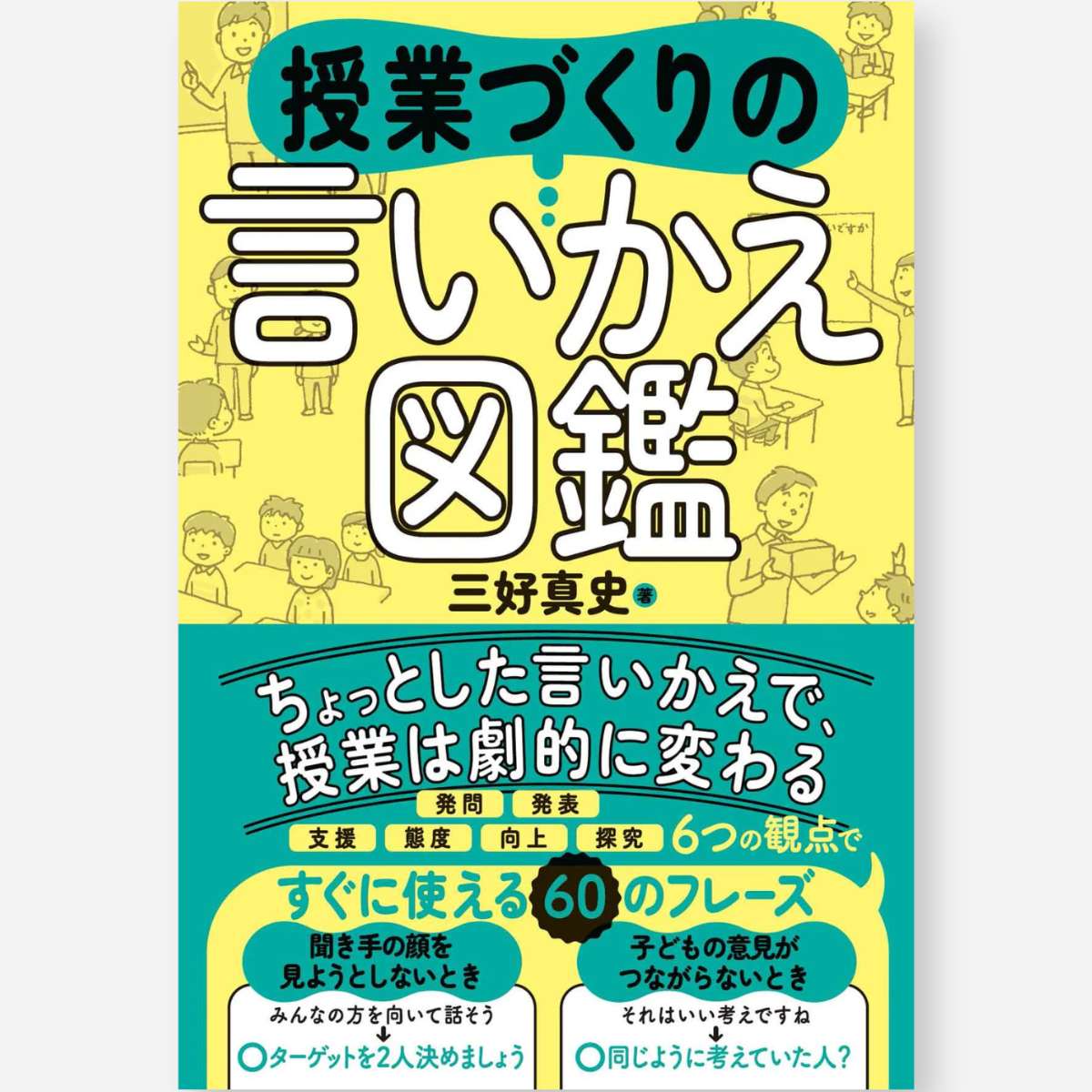

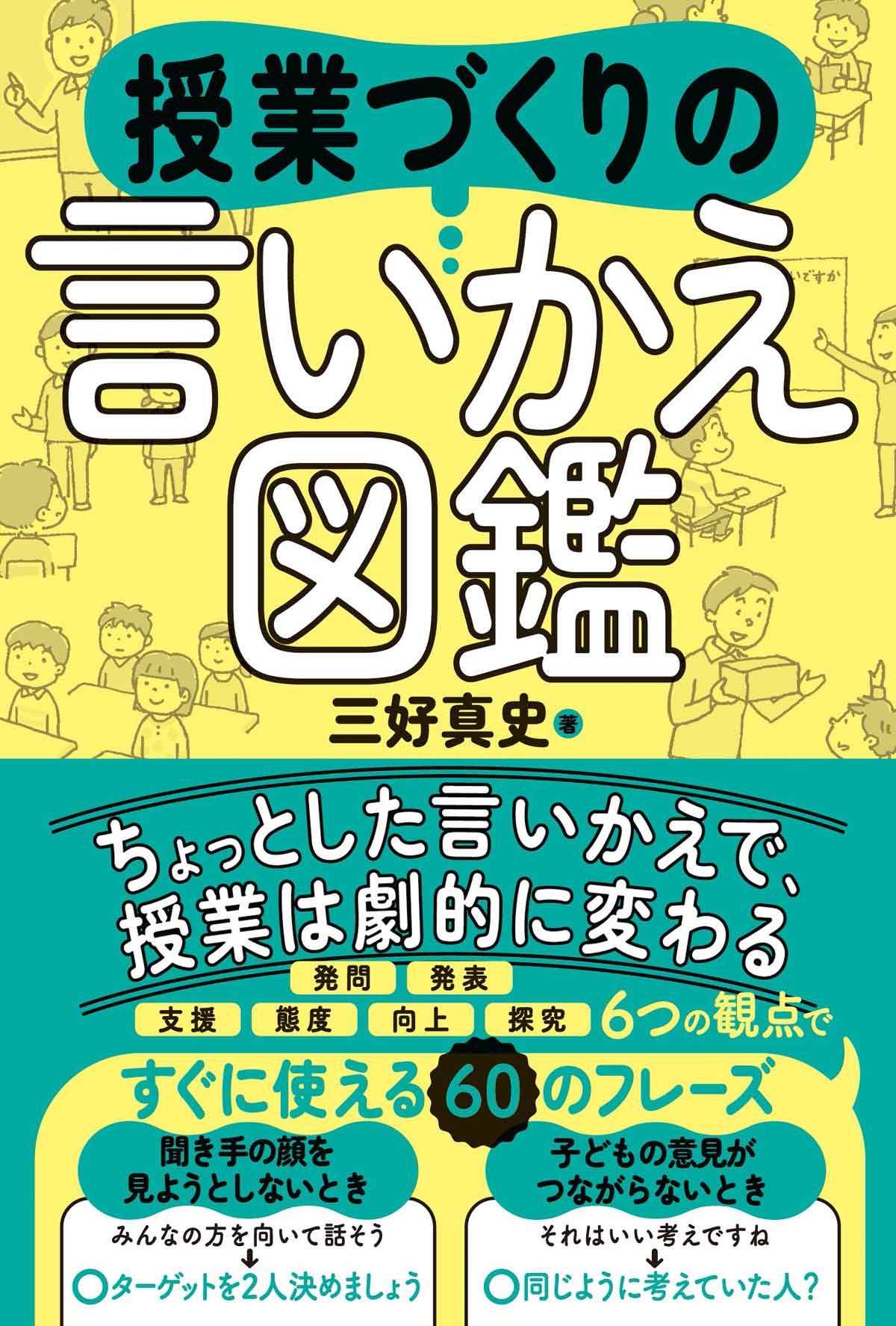

授業づくりの言いかえ図鑑

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

ちょっとした言いかえで、授業は劇的に変わる!

「発問」「発表」「支援」「態度」「向上」「探究」

6つの観点ですぐに使える60のフレーズ

本書の概要

ベストセラーである「教師の言葉かけ大全」で、多くの反響と共感を生んだ三好真史先生による、「言葉の言いかえ」をテーマとした意欲作。授業づくりで用いられる「言葉」に注目し、授業力の向上をねらいます。何気なく用いている授業中の言葉を、今一度見直すことができる1冊。

本書からわかること

なぜあの先生は授業がうまいのか

「授業が、なかなかうまくできない」

「授業中のトラブルに対処できない」

「上手な返し方がわからない」

授業づくりに関して、そのような悩みを耳にします。

学級の中には、いろいろな子どもがいます。したがって、授業づくりは簡単であるはずがありません。

それでも授業がうまい先生はいます。では、その先生との差はなにか。

それは「教師の言葉」です。

まったく同じ授業は存在しない

同じ内容、同じ作品、同じ主題での授業が、日本各地で行われています。

しかし、まったく同じ授業は存在しません。

教科内容や教材が同じでも、授業の実際はちがったものになるのです。

やはりここでも、差が生まれます。その差は、やはり「教師の言葉」によるのです。

ちょっとした意識の変化で授業を上達させることができるのです。

それは、決して難しいことではありません。

目の前の子どもたちにとって価値ある授業を提供できるよう、自分自身の言葉に着目し、変化させていきましょう。

その言葉は本当に効果があるものなのか?

もっと効果的な言葉はないのか。

子どもを育てる言葉になっているか。

自尊心を傷つけてはいないか。

今の時代に求められる教師の言葉だったか。

時代に取り残されてはいないか。

そのように考えてみると、なかなか怪しいものではないでしょうか。

私たち教師は、授業づくりをする中で、たくさんの言葉を使います。

指導案の中に書き込んで、意識的に使う言葉があります。

一方で、口から自然に出てくるような、無意識的な言葉もあります。

すべての言葉を指導案に書き込むわけにはいきません。

したがって、どちらかといえば、無意識的に用いる言葉の方が多くなるものです。

そこで、少し考えてみる必要があります。

授業観を見直す転換点

本書では、「発問」「発表」「支援」「態度」「向上」「探究」の6つの観点ですぐに使える60のフレーズを提案します。

本書で挙げる言いかえの例は、「必ずそう言いかえなければならないもの」ではありません。

無意識的に用いられる言葉には、教師の思想が色濃く表れます。

授業づくりの言葉について見直せば、子どもを育てたり、授業をつくったりすることへの考え方をも見直すことができます。

ですから、そのまま言いかえるのではなくて、授業観を見直す転換点として活用してもらいたいと考えています。

こんなひとにおすすめ

・授業展開でつまずきを感じている先生

・授業がマンネリ化から脱して、もうワンランク上の授業を目指したい先生