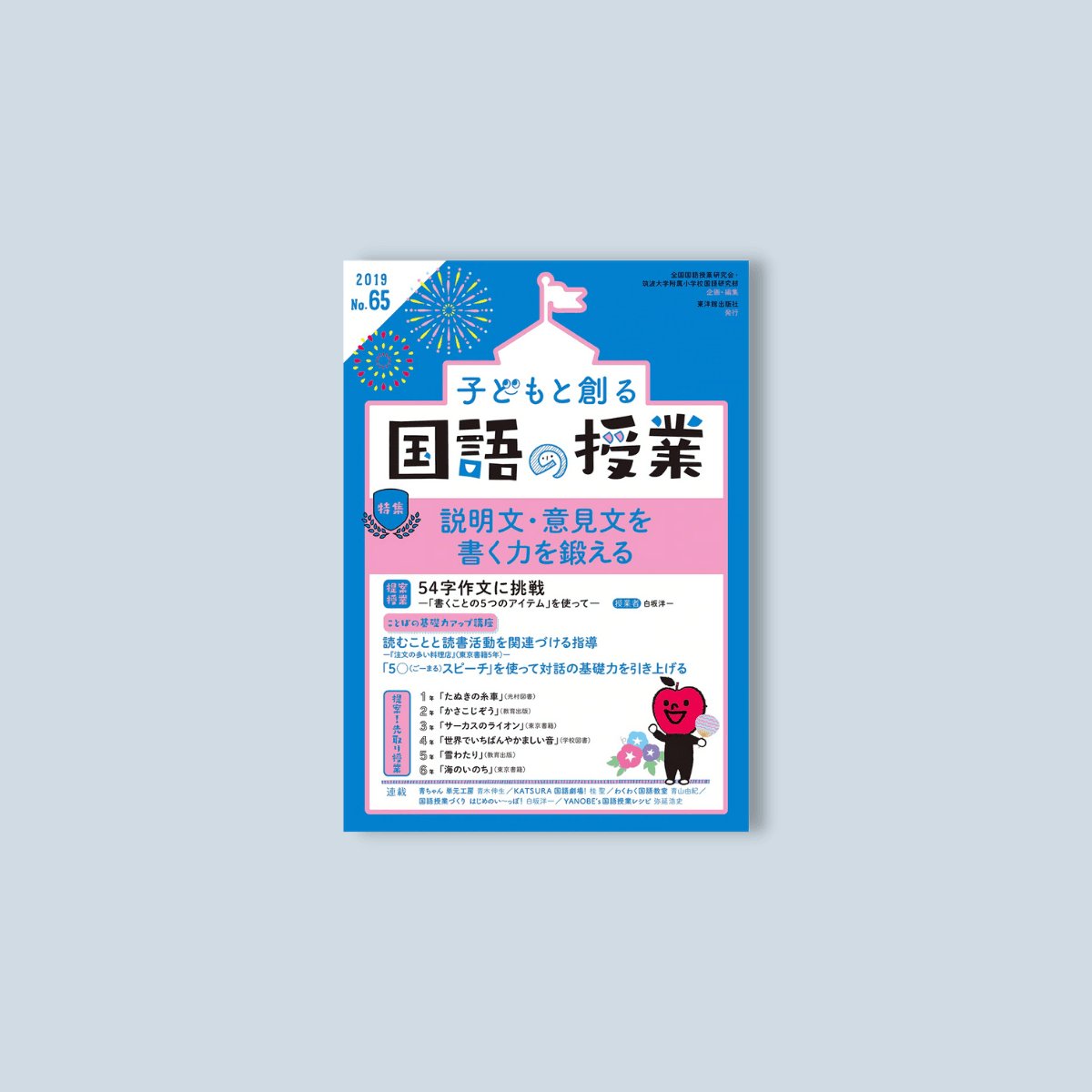

子どもと創る「国語の授業」2019年 No.65

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

〈提起文より〉

特集:説明文・意見文を書く力を鍛える

2020年から大学入試が変わり、記述式の問題が出題される。それに伴い、高等学校では書くことに力を入れ始めた。そして聞こえてきたのは、「生徒達が文章を書けない」「中学校では何をしてきたんだろう」という声である。同様の言葉が、中学校から小学校に向けて投げかけられるのも時間の問題であろう。

入試の記述問題に必要なのは、自分の意見を理由と共に、読み手に伝わるように記述する力である。実際、今年の全国学力学習状況調査(小学・国語)でも、報告文や紹介文を書くためのインタビューなど、三つの大設問は全て実用的文章である。【ノートの一部】として、簡単な説明文を条件に合わせて書く問題も出題されている。

「説明文」と呼ばれているものの中には、観察記録文やフィールドワークを伴う(体験型)説明文、文献調査を伴う説明文などがある。目的や対象となる相手、場などによって、報告文や紹介文、推薦文となる。また、事実や事例をもとに考えを述べると意見文となる。さらに、読み手に行動を起こさせたり、考えを変容させたりするところまでを目的とすると、説得文と呼ばれる。

このように、文種によってそれぞれ書くのに必要な要素(条件)や力は異なる。例えば、観察文を書くには、伝える事物を読み手の頭に再現できるような描写力が必要となる。説明文であれば、説明すべき情報、原因と結果の関係性や順序といった論理が必要である。意見文であれば、結論と理由の関係性といった論理や結論をどこで述べるかなどの構成が必要である。

書く力は、スキル学習だけでは身に付かない。単元という発想は外せない。では、学習者に書く目的や必然性をもたせ、書くべき内容を耕すには、どのように単元を構想したらよいのであろう。「読むこと」との関連を図ることも有効である。

本特集では、どのようにして説明文や意見文を書く力を育むのか、具体を通して論じて頂いた。