子どもの思考が動き出す 国語授業4つの発問

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

ある授業の一場面

授業の冒頭、教師が本時のめあてを板書する。

「〇〇の気持ちについて考えよう」

全員でめあてを読み、子どもたちに発言を促す。

「他にはないかな」

「他の意見の人はいるかな」

子どもたちは、先生の意図をはかりかねながら、一生懸命に発言している。しかし、教師の望んでいる発言はなかなか出てこない。そこで、困った教師はペアで話し合うことを指示する。

「となりの席の友だちと話し合ってごらん」

となりの席の友だちと一生懸命に話し合っている子、何を話し合えばよいか分からずに困っている子、話し合いに参加していない子と、子どもたちの話し合いへの参加度は同じとはいえない。

「発表してくれる子!」

教師の呼びかけとともに授業が再開する。数人の子どもがゆっくり手を挙げる。しかし、教師の意図する発言はなかなか出てこない。

「もっと別の考えはないかな」

「今のと違う考えはないかな」

と、教師は自身の意図する発言が出てくるまで、子どもたちを次から次へと指名し、発言を促していく。しかし、教師の意図する発言は出てこない。

一通り、子どもたちが発言を終えた頃、「実はね。ここではね…」と説明し、教師があらかじめ準備しておいたまとめを板書する。

子どもたちはそのまとめをノートに静かに書き写し、授業は終わる。

この授業の問題点は、ずばり「授業の主役が教師になっている」ということでしょう。「授業の主役は子ども」という原則が置き去りにされています。

子どもたちは先生が求める「正解」を探り当てているだけです。正解探しについていけなくなった子どもたちは次第に考えることをあきらめ、「最後は先生が答えを言ってくれるから」ということを学び、一種の「教師依存」につながる、という悲しい現実です。

これは、「教える」という意識が前に出すぎてしまうあまり、教師が勝手に思考のレールをひいてしまうことにあります。だから、教師のレールから外れた子どもたちは、次第に発言できなくなってしまう、そして、ついていけなくなってしまうのです。

授業の主役は子どもです

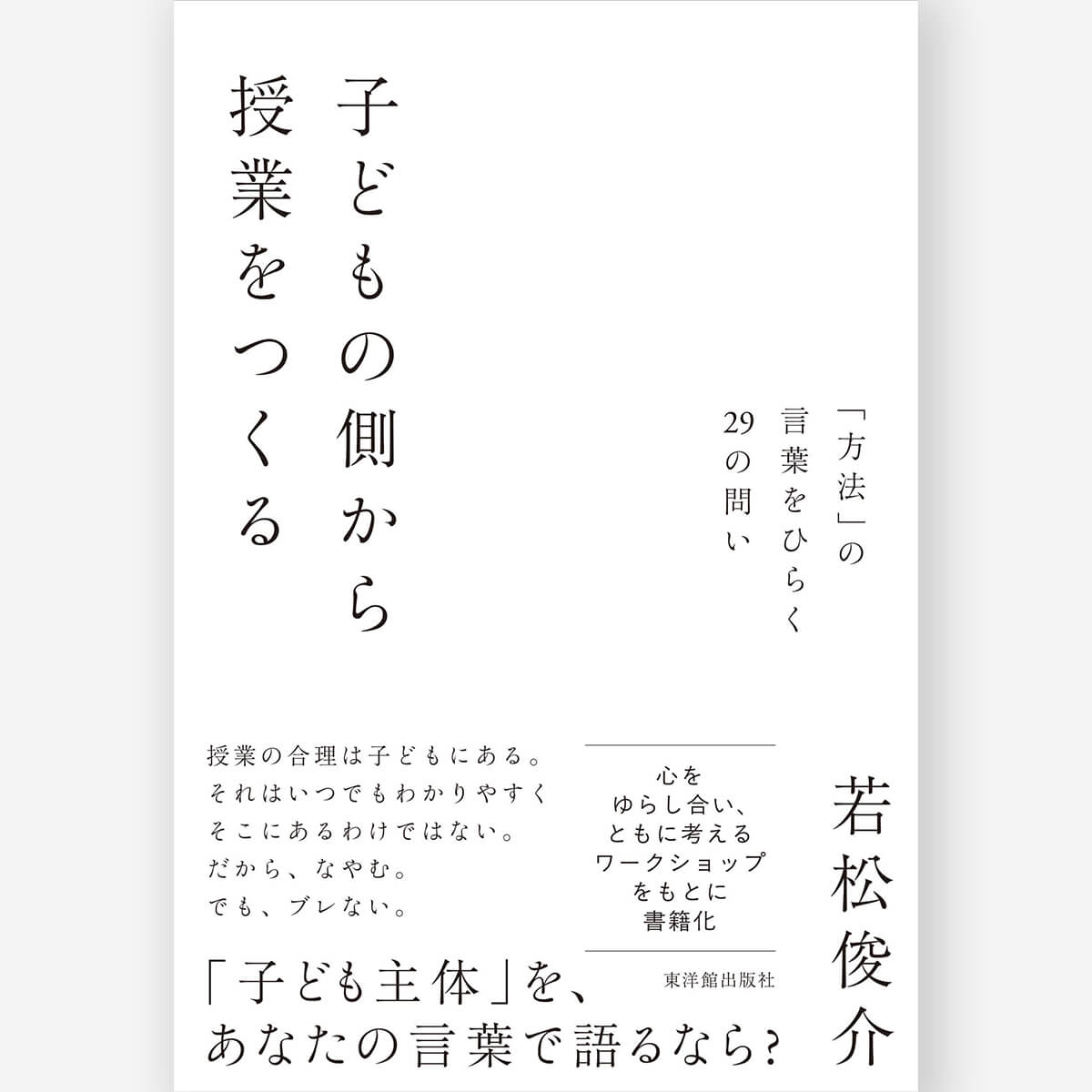

筑波大学附属小学校の国語科教師、白坂洋一先生は、国語科授業でよく見られるこの状況を打破するために、「子どもの学び」を問い直す必要性があると考えました。

それは、子どもが「何を、どのように学ぶのか」を考えたとき、子どもの思考の文脈こそ、大切にすべきではないかということです。その際、教師の役割は、子どもの論理、つまり、子どもの思考の文脈を形づくることに力を注ぐべきであると言います。

以下は、子どもの論理で授業を創る際の3つの条件です。 条件は、問いそのものに現実性があり、考えること、話し合うこと、読むこと自体が楽しい、学ぶことへの必要感があるということです。子どもたちにとって学びの必然性がある「問い」や「願望」が生まれたとき、それが「学びの原動力」になります。

条件は、問いそのものに現実性があり、考えること、話し合うこと、読むこと自体が楽しい、学ぶことへの必要感があるということです。子どもたちにとって学びの必然性がある「問い」や「願望」が生まれたとき、それが「学びの原動力」になります。

条件は、教師の役割が大きく関係します。子どもたちの気づきや問いを連続・発展させるためには、効果的な発問や問い返しが必要になります。

条件は、学んだことを使いこなす実践知を積み重ねることによって、学びが定着するということです。そのために、子ども自身が自らの学びを自覚化することが重要です。

子どもの論理で授業を創る「4つの発問」

白坂先生は、この条件を満たして授業を子どもたちと創っていくための手立ての一つとして「発問」に着目し、今回、授業を構成するための「4つの発問」を提案しました。

【きっかけ発問】

必要な内容や情報を確認したり、取り出したりすることを意図した発問。課題として投げ掛けることで、本時の学習の方向性を示す発問でもあります。

【誘発発問】

子どもたちの見方や考え方のずれから問いを引き出す発問。ことばに対する多面的な見方・考え方が引き出されるようにすることをねらい、子どもの「考えたい」状況をつくります。

【焦点化発問】

論理構成や視点を変えることで、ねらいにせまり、学びを深めるための発問。

【再構成(再考性)発問】

学んだことを自覚化し、定着させるための、表現に拓いていく発問。

--------------------

以下に、教材「人をつつむ形—世界の家めぐり」(東京書籍3年)の実践を例としながら、4つの発問の役割と意義を解説します。

教材の概要と本時のねらい

本教材は、世界の家を題材に、筆者がモンゴル、チュニジア、セネガルの家を「材料や気候」「くらし」「つくり」という共通の観点で紹介した説明的な文章です。

「終わり」がない頭括型の文章構成で、題名「つつむ」には筆者の家に対する見方があらわれています。

本時のねらい文章構成を話題に話し合うことを通して、段落のつながりをとらえ、筆者の家に対する見方を含めた「終わり」を書くことができる。

--------------------

【きっかけ発問】

「はじめ・中・終わりはどのように分けることができますか?」

このように発問し、子どもたちに三部構成に分けるように指示すると、教室のあちらこちらから「終わりがない・・・」という声が挙がります

そこで教師が「どういうこと?」と問い返すと「はじめと中はあるけど、終わりの部分が書かれていないよ」と答えが返ってきます。

そこで、あらためて全体で三部構成を確認し、「では、自分たちで『終わり』の文章を書いてみよう」ということになり、そのために「中」の分を読むという「読みの目的」が生まれました。

「きっかけ発問」によって、子どもの学びの足場がつくられます。また、おもしろそうだな、やってみたいという意欲が生まれ、学びの方向性がつくられます。

--------------------

【誘発発問】

「もし住むとしたら、どの家に住んでみたい?」

「中」の部分を読むという学習の方向性が共有できたところで、この発問を投げ掛けます。「モンゴル」「チュニジア」「セネガル」という並列に示された事例のため、子どもたちの意見は分かれ、ずれが生じます。そこで「どうしてその家に住みたいと考えたのか」を話題に、自分とは違う家を選んだ子ども同士で自由に意見を交流させます。異なる意見と交流することで、自分の考えや理解を確かめると同時に、相手の意見から自分の考えを広げ、深めることができるのです。

その後の全体交流では、どの家に住んでみたいか、その理由を話し合うことを通して、それぞれの家の特徴、共通点、相違点を板書に整理しました。そして、子どもたちの中から

「世界の人々は、どうしてこうした家に住んでいるのだろう」という問いが引き出されました。

「誘発発問」によって、子どもたちの見方や考え方にずれが見つかり、「本当はどうなんだろう」と、ことばの学びに向かって動き出します。

--------------------

【焦点化発問】

「でも、世界の人々も日本のような家に住めばいいのにね」

世界の家の特徴を整理し、問いが引き出されたところで、この発問を投げ掛けます。「でも」を使って問うことでゆさぶりをかけたのです。子どもたちからは「そこに住む人たちのくらしに合わせているから、日本とは家のつくりが違うんだよ」と反論が挙がります。その反応を受けて「筆者はそのことをどこで述べているのかな」と本文から根拠を見いだす活動を仕組み、それぞれの家の共通点である「土地の特徴」「人々のくらし」「地元にある材料」という筆者の家に対する見方が書かれた段落に着目するように焦点化していきます。

立ち上がった子どもの問いによって「はっきりさせたいな」「どうしたらいいんだろう」と子どもは一度、立ち止まり、自ら学びを求めるようになります。そこに「焦点化発問」によって、新たな視点が取り入れられることで、子どもは学びを深めます。

--------------------

【再構成(再考性)発問】

「段落を生かすと、終わりの文はどのように書くことができるでしょう?」

ここでのポイントは段落を生かした終わりの文をつくる、ということです。ただ「終わりの文を書こう」では書くことが難しい子どもも、焦点化発問によって明示化された段落を足がかりにすることで、書くことができるのです。

再構成発問によって、子どもは学びをふり返ります。表現を通して、大切なことを意味づけ、学びを自覚化することができます。

以上が、本時のねらいを踏まえ、子どもの論理をもとに構成された4つの発問です。

教師の「発問」がきっかけとなって、子どもたちが思考の文脈を形成しながら、教科の本質へと目を向けていく。その際、教師が「子どもたちは今、どんな状態にあるのか」「まだ見えていない視点は何か」など、子どもの姿をとらえながら、子どもたち自らが解を見いだしていくことができるように、教師が学びを支えるところに、「学び」の価値はある、と白坂先生は考えます。

教材によって、そして目の前の子どもたちの姿によってもねらいは様々です。でもどんな授業であっても、その中に「子どもの主体が立ち上がる」瞬間を創るために、「発問」は教師と子どもをつなぐ重要な橋渡しになるのです。