教師としてシンプルに生きる

付与予定ポイントpt

今

6

人がこの商品を閲覧しています

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

これからの教育者に大切なことは、自分の持っているものをもっと大事にすること

本書の概要

「子どもとのかかわり方」「職員室での過ごし方」「ネットでの情報収集」……人間と関わる複雑な職業「教師」は、シンプルに生きるのが難しい。

「いつも周りの先生の目を気にしながら指導していてとてもしんどかった」著者。

『心配事の9割は起こらない』の著者・枡野俊明師との対談などを通して見つけた、自分らしく教師として生きるための感情のマネジメント方法や、子どもたちとの向き合い方を記します。

本書からわかること

教師特有の悩みとの向き合い方

本書は、自分の教育方針に悩んでいた先生が著者です。

周りと比べてしまう……

「A先生は、落ち着いて子どもたちに声かけられるのがすごいな」

「B先生の周りには子どもたちがたくさんいるな」

子どもたちをコントロールしなきゃ……

「学級崩壊は小さな乱れから。乱れにつながる行動を叱って一つ一つ潰していかないと」

「褒めることで子どもたちが良い方向に動くんじゃないか…?」

承認欲求の塊……

「公開研究会は晴れ舞台。そこに向けて子どもたちを鍛えないと」

「行事は比べられる。整列から所作をしっかり統一させて違いを見せつけよう」

これは、教師のエゴ…?

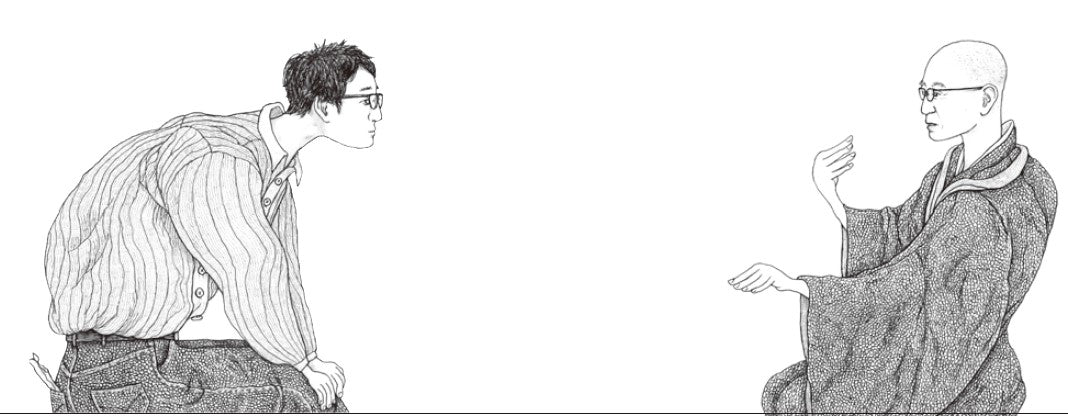

著者は本当に大切にしたいことは何か自問し、「心配事の9割は起こらない」や「無心のすすめ―無駄なものをそぎ落とす」などを著す枡野俊明師を訪ねました。枡野師は、禅のお考えを国内外で広くご発信されていて、「世界が尊敬する日本人100人」にも選ばれていらっしゃいます。

若松 基礎としてやらなければならないことを教えながら、「その子らしさ」を支える二つの兼ね合いをどのようにしたら教師が見つけていけるでしょうか。

若松 基礎としてやらなければならないことを教えながら、「その子らしさ」を支える二つの兼ね合いをどのようにしたら教師が見つけていけるでしょうか。枡野 「塩梅」という梅干をつくるときの言葉があります。その塩梅は10人いれば10人、度合いが違っていいです。教育も同じで、どれだけ「塩」を入れるかと言う具合を全部同じにしようとするところに無理が生じるわけです。全員同じにしようと思うことは、逆に言うと、教える側の「こうあらねばならない」という、いわゆる自我のようなものが出て、それを押し付ける形になってしまうわけです。

「個別最適な学び」「VUCAの時代」「デジタルネイティブとの付き合い方」などの時代における教師の悩みについて、根本の問いを一緒に考えてくださいました。

「子どもたちが育つ」に関わる教師としてシンプルに生きる

著者・若松俊介の実践と葛藤の日々と、枡野師との対談を経て、若松先生は「『子どもたちが育つ』に関わること」が教師としての第一義だと気づきました。そして子どもたちと付き合っていく具体策と未来の展望を記します。

考えすぎずに考える。自分の長所を自信をもって伸ばす。教師の個性がクロスする学校をつくる。

働き方改革や教育の多様化が進む21世紀初頭の教育界において、「教師としてシンプルに生きる」ことを共に考えていくきっかけになれば幸甚です。

そして、あなたの教育者としてのあり方は、きっと間違っていないと思いますと、伝えたいです。

こんな人におすすめ

一歩立ち止まって将来を考えていらっしゃる先生。子どもと「人と人」として向き合う方法を問い直している先生。教育について問い直している先生。

イラスト・秦直也