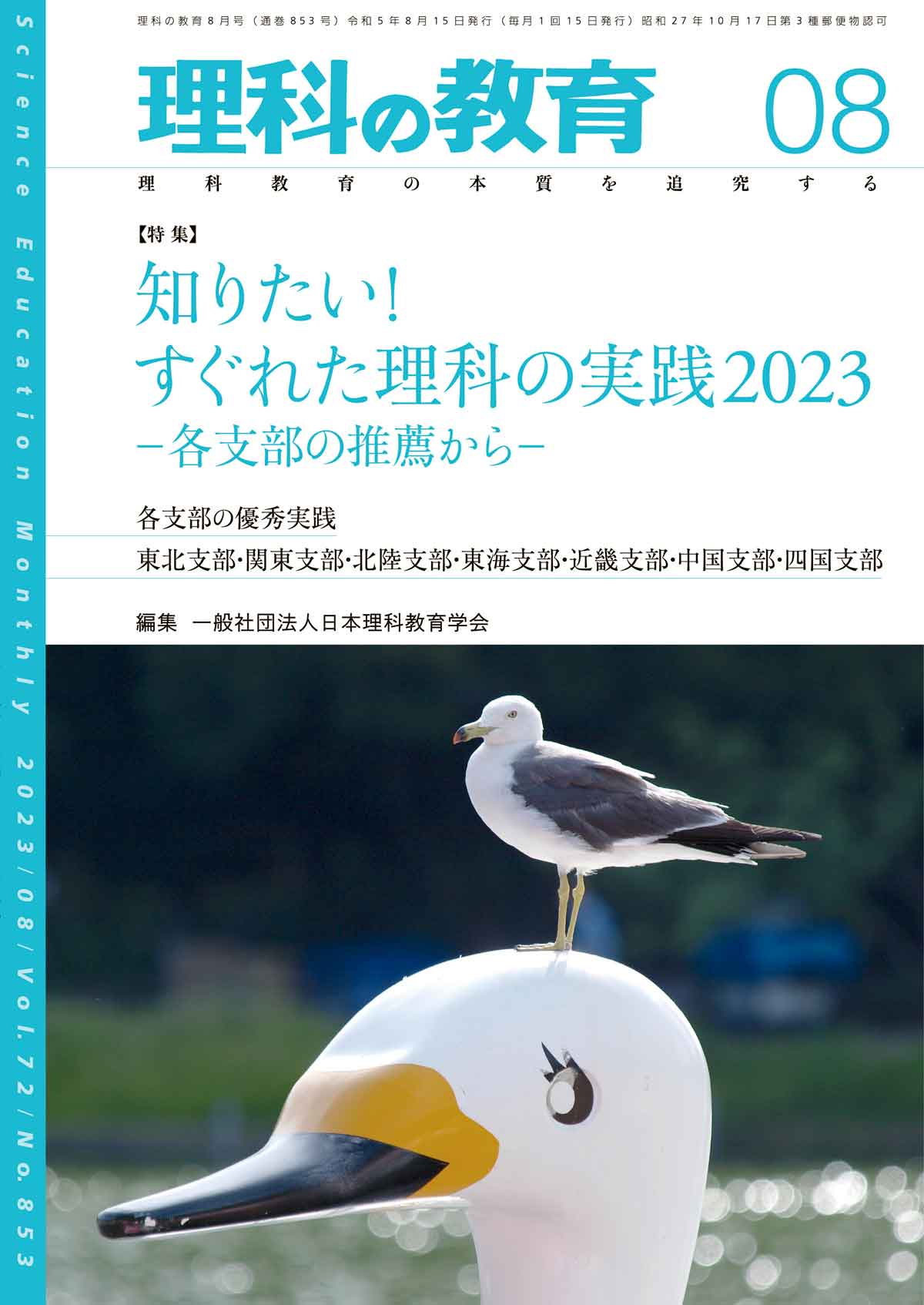

月刊 理科の教育2023年8月号

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

本書の概要

理科教育の最新動向をタイムリーにとらえた特集テーマ、バラエティ豊かな連載によって、研究や授業実践に役立つ情報を紹介する雑誌です。「理科教育の本質を追究する」をモットーに、昭和27年の創刊から現在まで、日本の理科教育の進歩と発展に貢献してきました。

特集

知りたい! すぐれた理科の実践 2023 -各支部の推薦から-

全国から寄せられた優秀実践

全国には、教員の日々の工夫から生まれた多数の先進的、効果的なすぐれた理科実践が存在します。理科教育の発展のためには、これらの実践を理科教育学会の財産として共有し、議論することが欠かせません。しかし、多くの実践が校内や地域内の共有にとどまっているのが現状です。各時代の優れた実践をアーカイブすることや共有することは、理科教育学会の使命であり、我が国の理科教育の充実、理科教育学会の発展、各支部の活性化につながると確信しています。

そこで、理科教育学会では毎年、全国で努力を重ねていらっしゃる先生方の取り組みを各支部の推薦を経て選考し、称えるとともに共有する取り組みを行っています。昨年度は中・高等学校の実践をご紹介いただきましたが、今年度はすべての学校種の優秀実践を全国、各支部からご推薦いただくことができました。先生方の実践に敬意を表するとともに、我が国の、地域の、学校の理科教育のリーダーとして、さらにご活躍いただくことによる波及効果も期待しています。

なお、今回掲載した実践は、数多くの優秀実践のごく一部にすぎません。来年度以降もこの取り組みは継続し、各支部から引き続き優秀な実践をご推薦いただく予定です。我こそはと思う方は、 支部大会等でご自身の実践を発表するなど、ぜひ積極的にアピールをしてください(支部大会のスケジュールは、ホームページを参照)。

本特集の優秀実践からご自身の授業改善の糸口を発想したり、実践論文や報告の書き方を学んだり、理科授業のトレンドを捉えたりするなど、幅広く活用していただくことを願っています。

(『理科の教育』編集委員会)