令和5年12月号

通巻857号

2023/Vol.72

【特集】「エビデンス」を基に考え,語る子どもの育成

■「エビデンス」を基に考え,語り合う理科の在り方

●子どもたちの科学的な態度を見逃さない-「エビデンス」を基に考えている姿を見逃さず,価値付ける- 田代 直幸5

●対話と探究の過程で深める理科の授業 益田 裕充9

●「エビデンス」がつくる子どもたちの学びのつながりの課題

大山 光晴13

●Society5.0時代の理科教育

-ICTを利用した新しいエビデンスづくり- 齋藤 博17

■「エビデンス」を基に考えを深め合う理科学習の実践(小学校)

●「エビデンス」を基に考え,語るための土台づくり-小学校第3学年「風とゴムの力のはたらき」の実践を通して- 森村 英俊21

●結果を受け止め,解釈し,判断することを積み重ねる授業づくり-日々の授業の中での子どもの姿から- 外川 千晴24

●データと向き合い,納得解を見いだす理科学習

-「誤差」に着目することを出発点として- 柏木 大芽27

■「エビデンス」を基に考えを深め合う理科学習の実践(中学校)

●「仮説」を中心とした探究活動の展開-中学校第3学年「酸・アルカリとイオン」の授業実践を通して- 栃山 裕策30

●学習集団である生徒と教師が共に創り上げる理科授業

佐久間 直也33

●「エビデンス」を拠り所にした生徒自身が探究する授業を目指して

-中学校第2学年「電流の性質」- 宮下 健太36

■「エビデンス」を基に考えを深め合う理科学習の実践(高等学校)

●「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた生徒実験の工夫-エビデンスに基づいて実験の見通しを生徒にもたせる取り組み- 古谷 昌広40

連載講座

●『理科教育学研究』を授業に生かす

問題解決における子どもに活動させる意味-小学校第3学年「ゴムの力の働き」を事例に- 鈴木 進・峯田 武典・和田 一郎44

●生徒をひきつける観察・実験

酢酸バイオレット液を用いた細胞分裂の観察 岡田 仁46

●教材研究一直線

ヨウ素の凝華を観察する 田中 千尋48

●教材の隠し味

地層の剥ぎ取り標本やボーリングコアの活用 相田 裕介50

●Let’s Try!理科授業のDX

ICT 活用による学びの場や時間を拡張した問題づくりの授業デザイン

森川 大地52

●先生はサイエンスマジシャンNEXT

アリはなぜ最短ルートで行進するのか 辻本 昭彦54

学会通信55

全国大会報告 56

総目次59

次号予告72

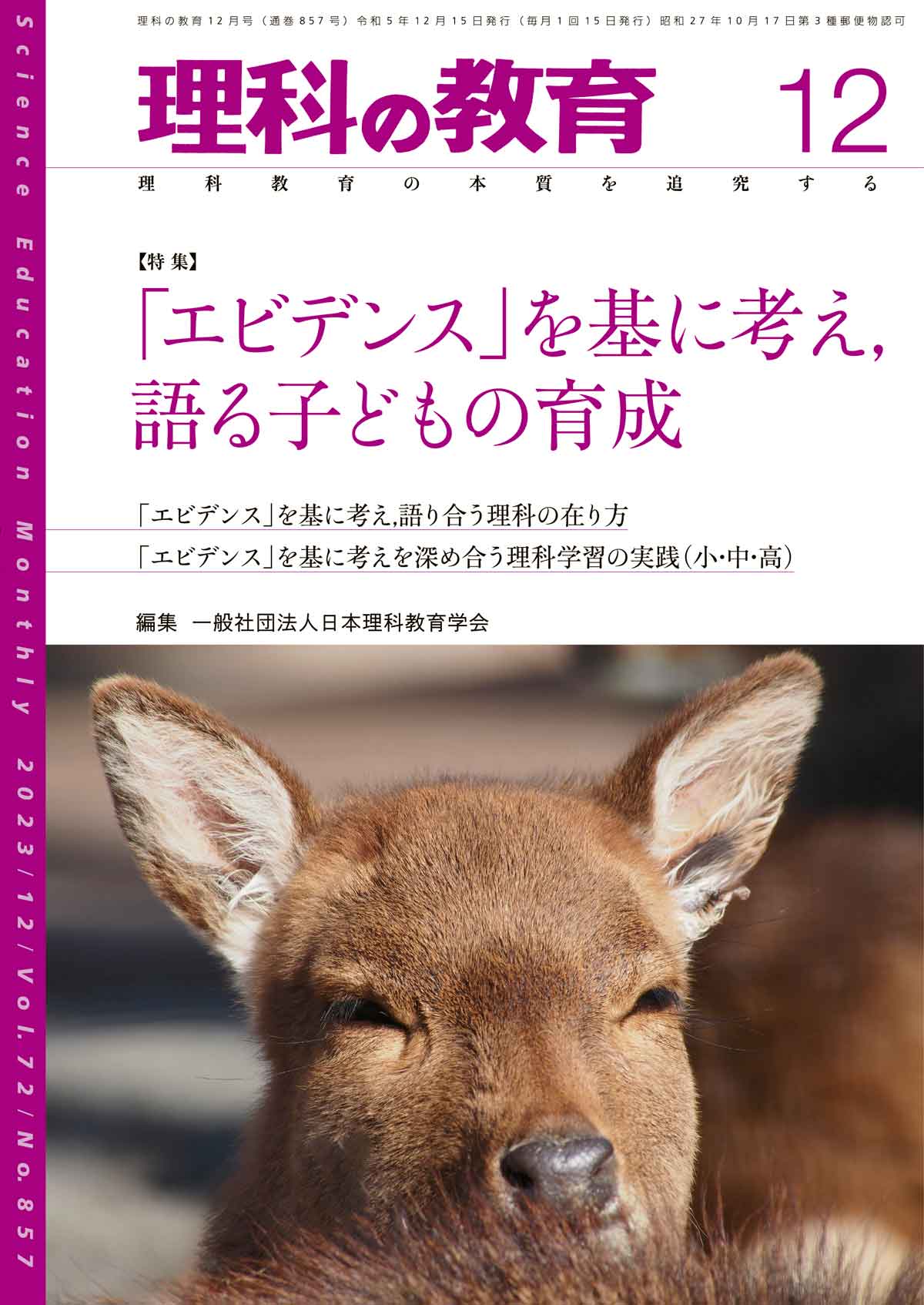

〈今月の表紙〉

ヤクシカ

学名:Cervus nippon yakushimae

偶蹄目シカ科。

屋久島に生息するニホンジカの亜種。ニホンジカよりも小型。

表紙写真:片平久央

表紙・本文デザイン:辻井 知

(SOMEHOW)

Society of Japan Science Teaching

SCIENCE EDUCATION MONTHLY

2023/Vol.72/No.857

To Develop Children Who Can Think and Discuss, Based on “Evidence”

5 We Do Not Miss the Children’s Scientific Attitude : To Catch Children Thinking Based on “Evidence,” and Add Value to Them

TASHIRO Naoyuki, Tokoha University, Shizuoka

9 To Deepen Science Lessons Through Dialogues and Discovery Processes

MASUDA Hiromitsu, Gunma University, Gunma

13 The Issue Is Building Up a Network of Children’s Learning, Using “Evidence”

OYAMA Mitsuharu, Shumei University, Chiba

17 Science Education in Society 5.0 Era : To Produce New Evidence, Using ICT

SAITO Hiroshi, Eureka Workshop, Niigata

21 Laying the Foundation for Children to Consider and Discuss, Based on “Evidence” : Practice of “Function of Wind and Force of Rubber” in 3rd Grade

MORIMURA Hidetoshi, Yokohama Municipal Minami Elementary School, Kanagawa

24 Lesson Planning Design to Keep Trying to Take the Results to Heart, Interpret, and Judge Them : From the Behavior of Children in Daily Lessons

TOGAWA Chiharu, Toshima Elementary School, Kanagawa

27 Science Instruction for Children to Confront Data and Find Out Convincing Solutions : Focusing on “Error” As a Starting Point

KASHIWAGI Taiga, Unchu Elementary School, Hyogo

30 Doing Inquiry-based Activity Centering on “Hypothesis” : Instructional Practice of “Acids, Alkalis, and Ions” in 9th Grade

TOCHIYAMA Yusaku, Gakuyo Lower Secondary School, Shizuoka

33 Science Lessons Are Well Planned by Both Students and Teacher, Who Are Among Learning Group

SAKUMA Naoya, Lower Secondary School Attached to University of Tsukuba, Tokyo

36 Aiming for the Class in Which Students Themselves Try to Make Inquiries, With "Evidence" As a Basis : “Properties of Electric Currents” in 8th Grade

MIYASHITA Kenta, Compulsory Education School Attached to Shimane University, Shimane

40 Improvement of Student Experiments to Realize “Active and Interactive Deep Learning” : Efforts to Help Students Have the Foresight to Do Experiments, Based on Evidence

FURUTANI Masahiro, Nara Upper Secondary School, Nara

44 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom

46 Demonstrations to Attract Students

48 Hot Pursuit of Science Material Development

50 Tips to Spice up Instructional Materials

52 Let’s Try! DX in Science Lesson

54 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>

目次英訳:柿原聖治

A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji