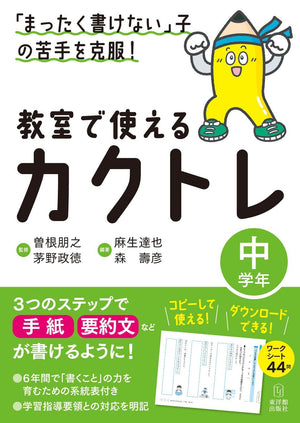

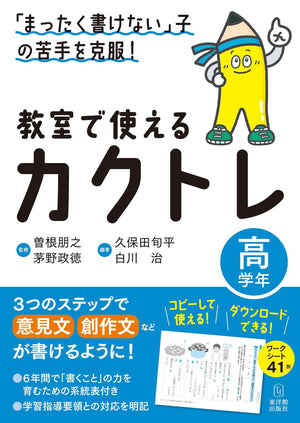

「まったく書けない」子の苦手を克服! 教室で使えるカクトレ 学年区分別シリーズ

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「書くこと」は劣勢?

令和3年度全国学力・学習状況調査の記述問題(意見文)の正答率56.7%、無回答率9.5%。10人に1人が「全く書けない」ということです。

スマートフォンなどの普及により、子どもたちの中では「打つこと」の意識が高まっているかもしれません。そこでは主語・述語が対応しているような一文で書くことよりも、単語だけでもいいから、迅速にコミュニケーションすることを意識しているでしょう。一方で、「書く力」を育てれば、自分の考えを整理し、遠くの人、遠い未来にまで自分の考え残すことができます。この時代だからこそ、「書くこと」の指導を充実させていきたいところです。

なぜ子どもの手は止まるのか

教科書の「書くこと」はどうしても大単元になりがちです。

①話題を設定し、書く材料を集め、取捨選択する。

②その材料で構成を考える。

③いざ、記述する。

④記述した文章を推敲する。

⑤完成した文章を読み合う。

1つの単元で学習指導要領の〔思考力、判断力、表現力等〕のB⑴に含まれる全ての指導事項が入ることが多いでしょう。もちろん先生方は、軽重を付けて指導していますが、子どもにとっては自分の得意不得意によって時間差も生まれるし、教師にとっては、書いた文章を読み、支援するだけでも一苦労です。

一方で、「主語と述語の関係」「修飾語と被修飾語の関係」などの単元は、教科書の見開きに収まり、2時間程度の時間数で学習を終えることがほとんどでしょう。本腰を入れて文章の基本と向き合う機会は少ないのです。

子どもたちは「文章」に困る前に「文」に困っている

例えば、低学年では「おもちゃの作り方をせつめいする」などで「説明文(説明書き)」を扱います。

よりよい説明文を書くには、「まず」「次に」といった「順序を表す言葉」や、読み手の興味を引くための「問いかけ」などのテクニックが必要です。実際に子どもたちが説明文を書くと、「敬体・常体」が混ざっていたり、不自然な「助詞」を使ってしまったりしているかもしれません。

このように、一つの文種に取り組む際にも広範な力を使うことが分かります。

「書くこと」を系統的に指導していくことの大切さ

各学年の国語の教科書で扱われる「書くこと」の文種と、学習指導要領解説に記された指導事項を系統的にまとめたのが以下の表(中学年)です。

こうした系統指導の考え方を理解した上で、子どもたちの「書くこと」の活動を支えていきたいです。

子どもの書く力を育てるスモールステップ

本書では、整理した各トピックについて、子どものつまずきを基に、子どもたちに実際に解いてもらいながらワークシートをつくりました。

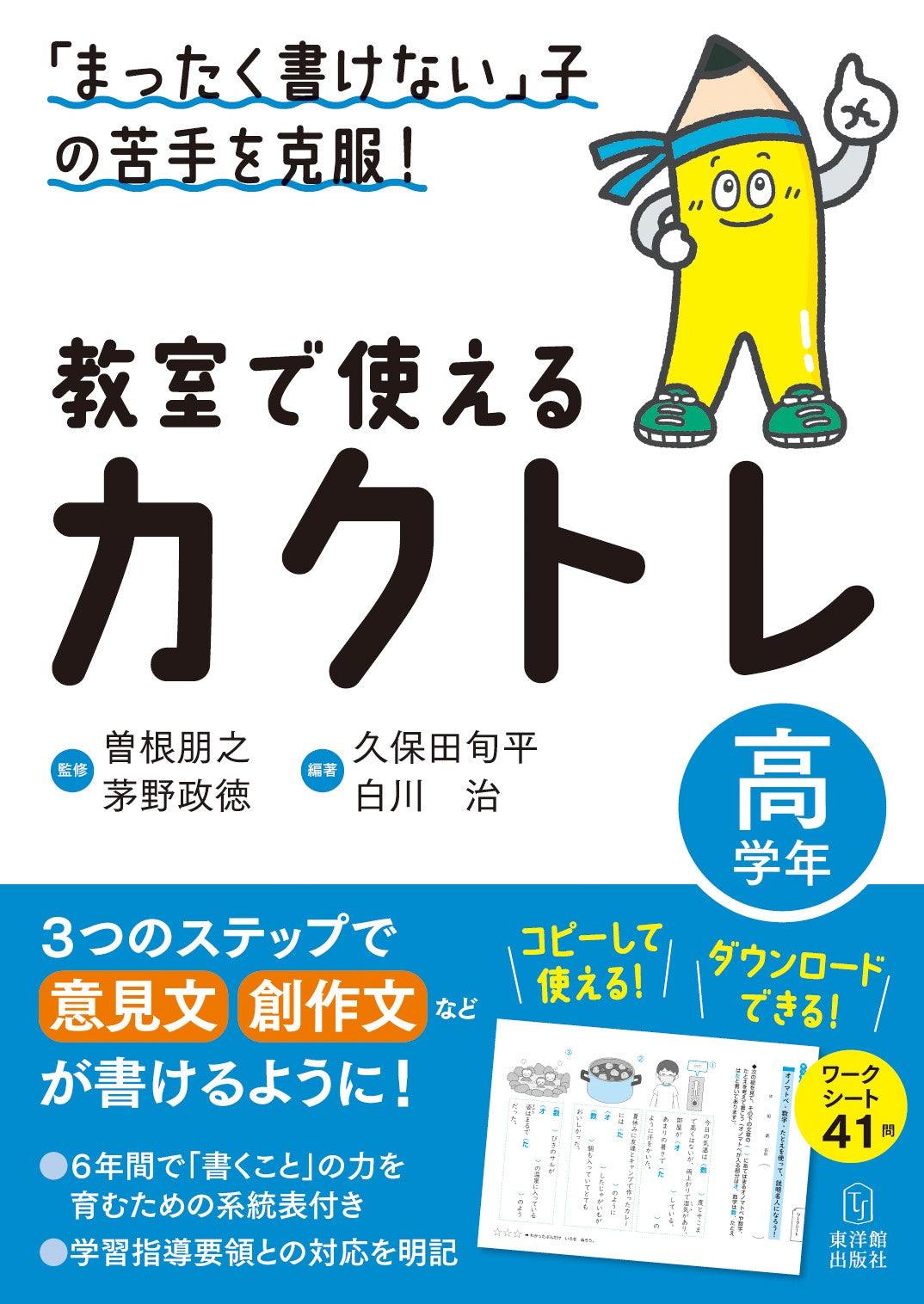

以下は高学年のサンプルです。意見文を書くためには、主張や、それを支える理由や事例の記述が重要です。さらに、それぞれの理由や事例の文章を考えるとき、「図表や写真」も巧みに配置できることが望ましいでしょう。

各学年についても体系的にワークシートを作成しました。大単元の中で部分的に使うもよし、朝学習や帯単元で継続的に「書く力」を底上げすることもできます。目の前の子どもたちの「書く力」に合わせて、どんなときにも活用しやすい1冊です。