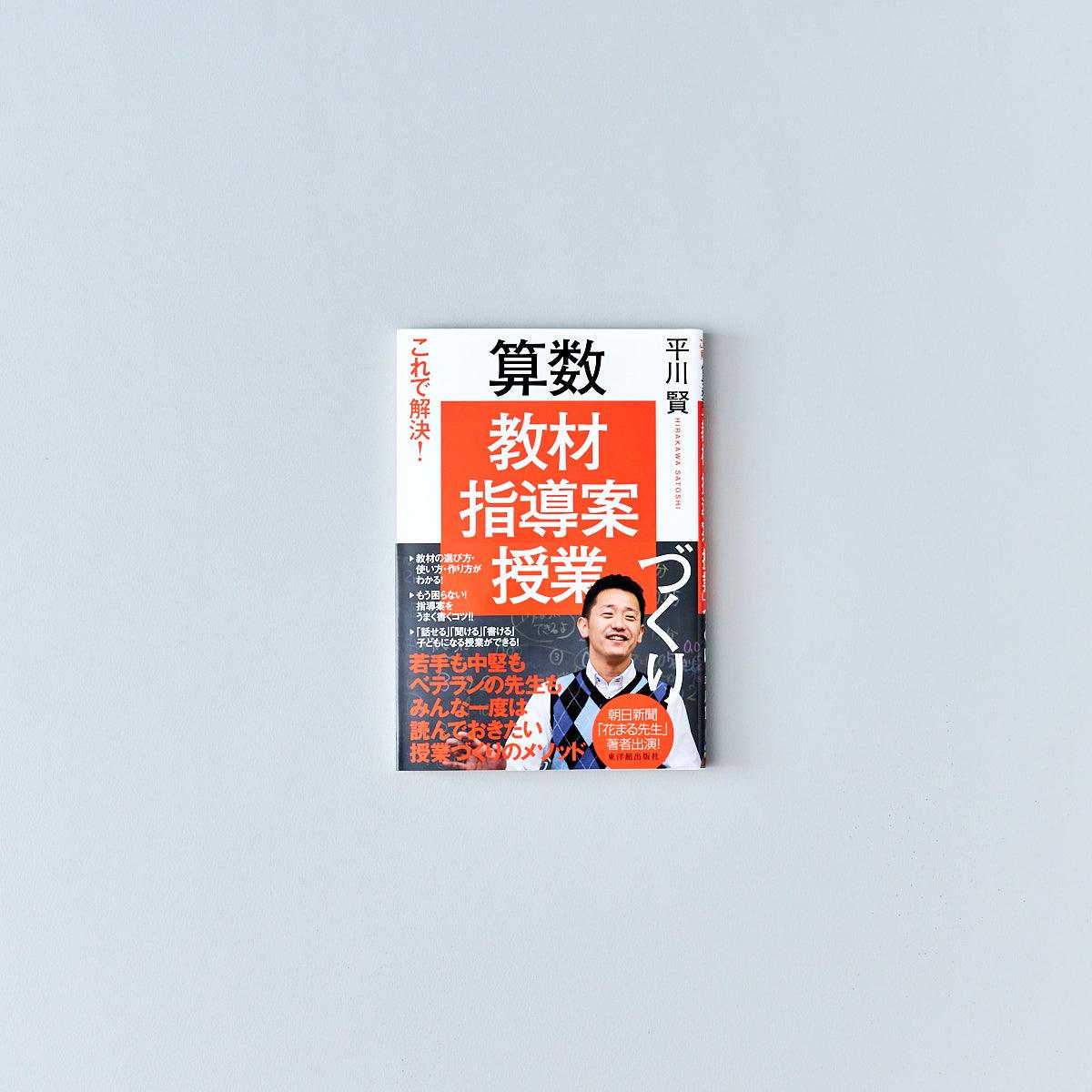

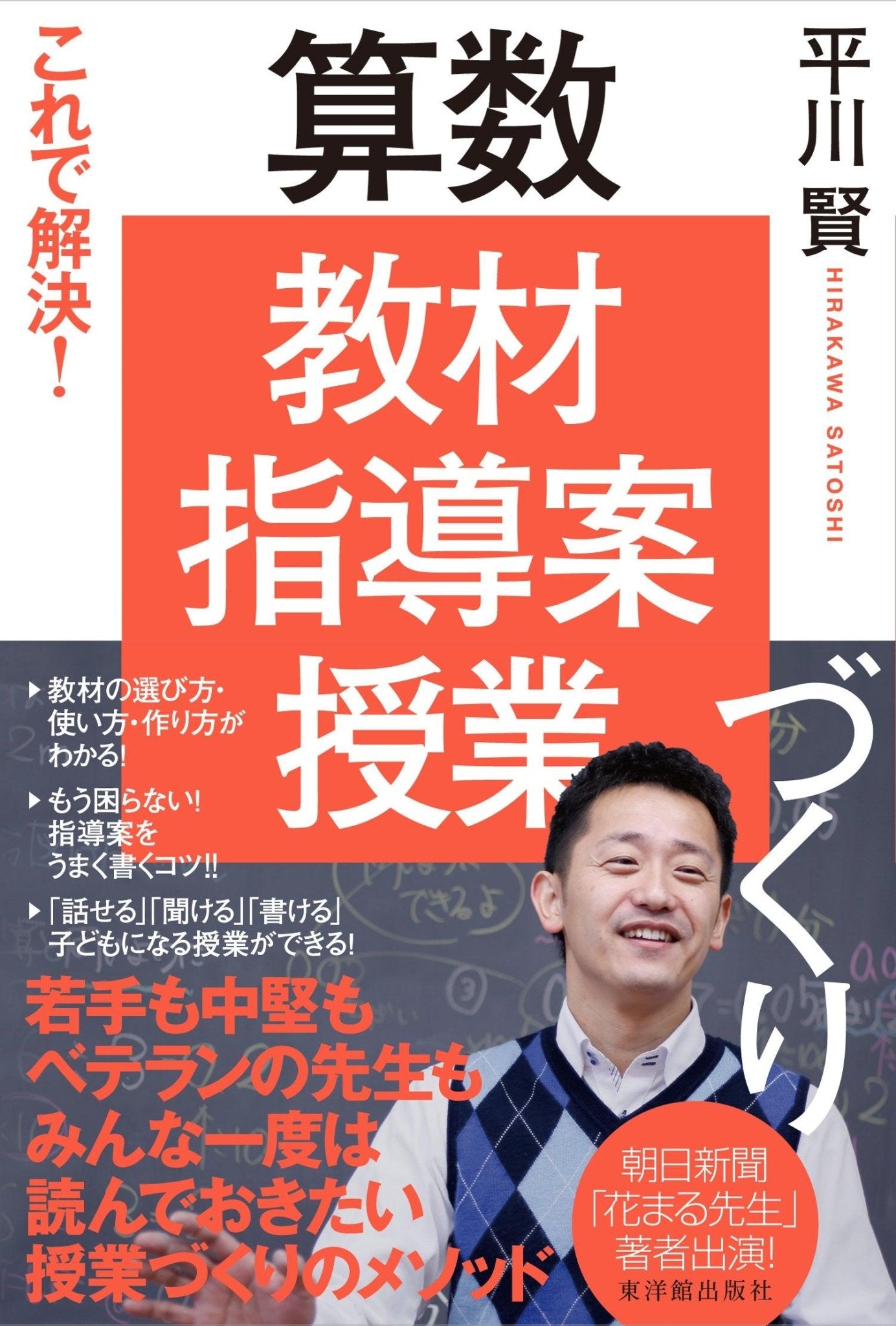

これで解決! 算数「教材・指導案・授業」づくり

付与予定ポイントpt

今

6

人がこの商品を閲覧しています

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

算数の授業づくりで知っておきたいことを解説。教材の選び方・作り方や指導案の書き方、さらには発問・板書・ノート指導・導入・自力解決・話し合い・まとめといった学習指導のコツまで。あらゆる悩みを解決! 子どもが輝く算数授業のメソッドが詰まった一冊です。