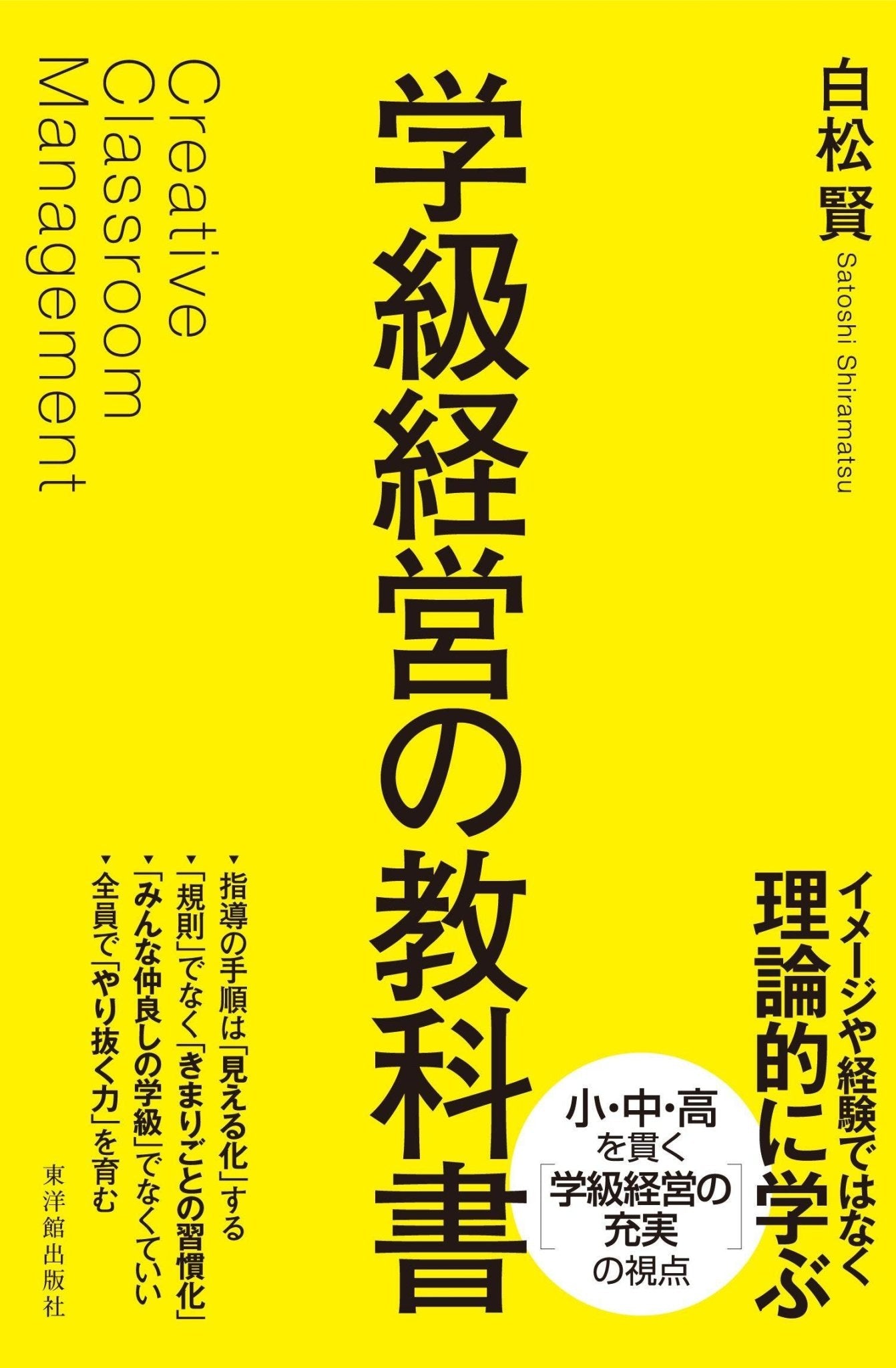

学級経営の教科書

付与予定ポイントpt

今

6

人がこの商品を閲覧しています

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

イメージや経験談からではなく、理論的に学ぶ

全く新しい学級経営のための「教科書」!

新しい学習指導要領では、「学級活動を通じた学級経営の充実」が強調されます。小・中・高を貫いて、教師の学級経営の力がますます必要になっています。

これまで先生方は、どうやって学級経営の力を高めてきたのでしょうか?「先輩教員の経験談」「思い描く理想の学級」「優れた先生のワザ」など、イメージや個々の経験則をもとに学び、高めてきた先生が大半ではないでしょうか。

学級経営は、重要であるにもかかわらず、教職課程や教育実習において必修で学ぶ内容ではありません。教師が体系的に学ぶ機会がほとんどなかったのです。

ですから、改めて学ぼうとしても、イメージや経験談からの学びに偏ってしまいます。後輩教員を指導する際も、自分の経験談やテクニック、「本に載っているワザ」の伝達になってしまいがちです。

もちろんそれらも大事なのですが、他人の経験則やイメージでは、自分自身のキャラクターや学級の状況に応じた学級経営を行うのが難しい場合もあります。

求められているのは、教師の経験やテクニックを統合し、最大限に活かすための学級経営の理論です。そこで本書は、よりよいクラスを創造する学級経営の、体系的な考え方を提示しています。

○学級経営は指導の「三領域」から捉える

○指導の手順は「見える化」する

○守るべき「規則」ではない、「きまりごとの習慣化」が心地よい学級のカギ

○「みんな仲良しの学級」でなくていい

○全員で「やり抜く力」を育むには

……

子ども・保護者・地域など、学校を取り巻く環境が変わりゆく現代であっても、「子どもが1日の大半を過ごす場」としての学級の重要性は変わりません。会社員が「リーダー論」「マネジメント論」を学ぶように、先生方にこの「学級経営の教科書」を活用して頂きたいです。

Point 学級経営は三領域から捉える――1年間を見通す学級経営の基本理念!

1必然的領域:守ることを守り、互いを尊重し、あたたかく居心地をよくする

2計画的領域:学級のきまりごとを習慣化し、「できること」を増やしていく

3偶発的領域:教師の手を超えて、子どもの思いやり・創造性を発揮する

Point☆指導のスタイルを使い分ける! ――場面・状況に応じた適切な指導スタイルが、子どもへのよりよい働きかけにつながる!

Point☆クラスを取り巻く人々・環境を捉える――つながりを活かした学級文化を創る!

全く新しい学級経営のための「教科書」!

新しい学習指導要領では、「学級活動を通じた学級経営の充実」が強調されます。小・中・高を貫いて、教師の学級経営の力がますます必要になっています。

これまで先生方は、どうやって学級経営の力を高めてきたのでしょうか?「先輩教員の経験談」「思い描く理想の学級」「優れた先生のワザ」など、イメージや個々の経験則をもとに学び、高めてきた先生が大半ではないでしょうか。

学級経営は、重要であるにもかかわらず、教職課程や教育実習において必修で学ぶ内容ではありません。教師が体系的に学ぶ機会がほとんどなかったのです。

ですから、改めて学ぼうとしても、イメージや経験談からの学びに偏ってしまいます。後輩教員を指導する際も、自分の経験談やテクニック、「本に載っているワザ」の伝達になってしまいがちです。

もちろんそれらも大事なのですが、他人の経験則やイメージでは、自分自身のキャラクターや学級の状況に応じた学級経営を行うのが難しい場合もあります。

求められているのは、教師の経験やテクニックを統合し、最大限に活かすための学級経営の理論です。そこで本書は、よりよいクラスを創造する学級経営の、体系的な考え方を提示しています。

○学級経営は指導の「三領域」から捉える

○指導の手順は「見える化」する

○守るべき「規則」ではない、「きまりごとの習慣化」が心地よい学級のカギ

○「みんな仲良しの学級」でなくていい

○全員で「やり抜く力」を育むには

……

子ども・保護者・地域など、学校を取り巻く環境が変わりゆく現代であっても、「子どもが1日の大半を過ごす場」としての学級の重要性は変わりません。会社員が「リーダー論」「マネジメント論」を学ぶように、先生方にこの「学級経営の教科書」を活用して頂きたいです。

Point 学級経営は三領域から捉える――1年間を見通す学級経営の基本理念!

1必然的領域:守ることを守り、互いを尊重し、あたたかく居心地をよくする

2計画的領域:学級のきまりごとを習慣化し、「できること」を増やしていく

3偶発的領域:教師の手を超えて、子どもの思いやり・創造性を発揮する

Point☆指導のスタイルを使い分ける! ――場面・状況に応じた適切な指導スタイルが、子どもへのよりよい働きかけにつながる!

Point☆クラスを取り巻く人々・環境を捉える――つながりを活かした学級文化を創る!