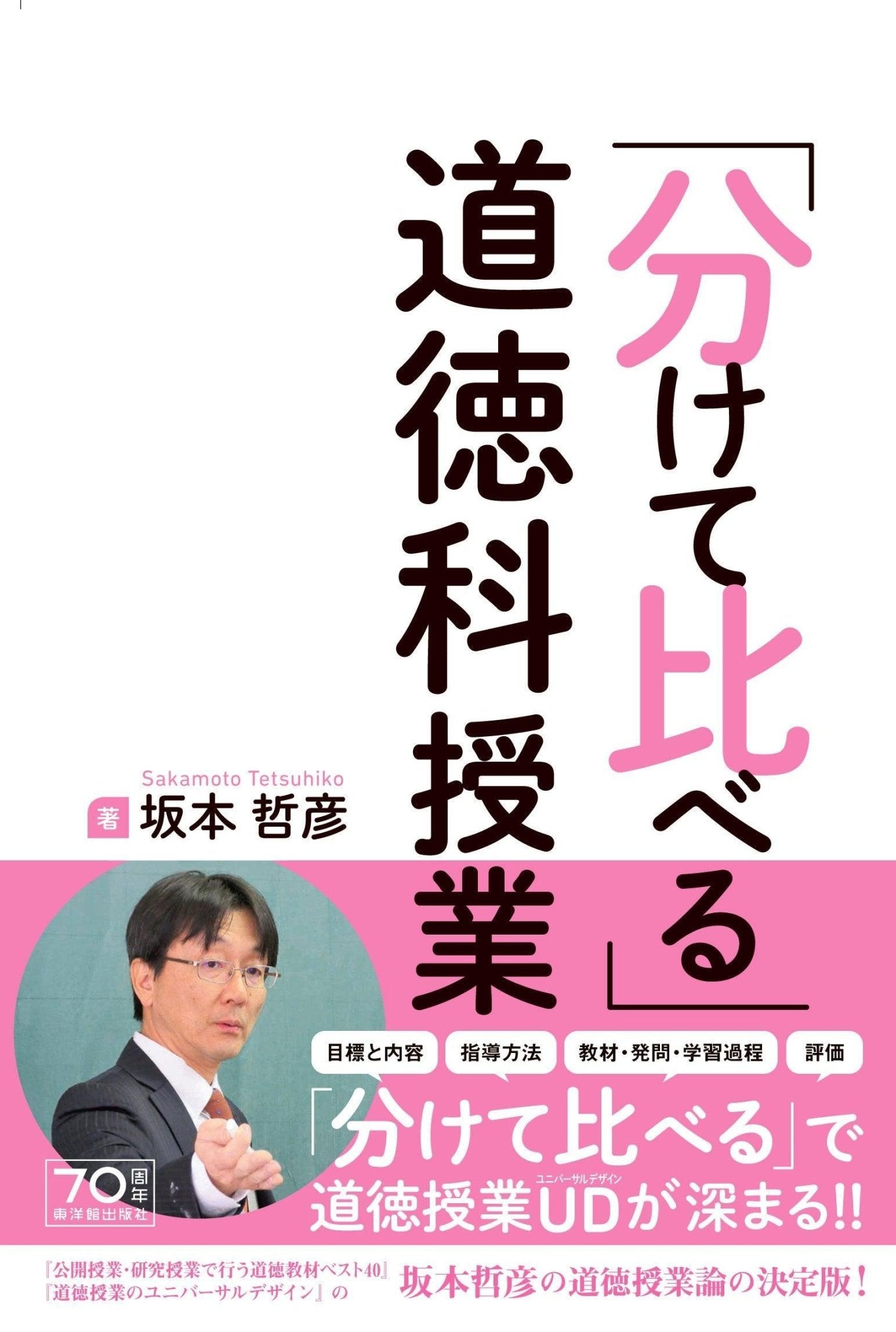

「分けて比べる」道徳科授業

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

坂本哲彦の道徳授業の決定版!「分けて比べる」で道徳授業UDが深まる!!

落ちていた500円玉

ほとんどの子どもは、「交番に届ける」と答えることでしょう。

正直であることは大切です。よいと思ったことは進んで行うべきです。

そんなことは、授業を受ける前から子どもたちは知っています。

また、道徳の授業ではそれが「正答」だということも知っています。

だから、子どもたちは条件反射的に「交番に届ける」と答えるのです。

そして、教師は、

「そうですね。正直な心をもって、それを行動に移すことはすばらしいですね」

とまとめます。

こうして授業はスムーズに流れていきます。

しかし、そこには、「考え、議論する」余地はありません。

「考え、議論する」授業のためには?

「道に500円玉が落ちていました。そこを通りかかった教材文中のAくんは、どう思うでしょうか?」

この場合、子どもの反応は少し変わったものになるかもしれません。

もちろん、「交番に届ける」と答える子どももいるでしょうが、

「『もらっちゃおう』と思うかもしれない」

「『自分ではなく、ほかの誰かが交番に届けてくれないかな』と思うかもしれない」

「『交番まで行くのは面倒だから、見て見ぬふりをしよう』と思うかもしれない」

などの答えも出てくるかもしれません。

他者を通して語らせることで、多様な意見が出やすくなります。

多様な意見が出ることは、そのことについて話し合い、考えを深めていくことにつながっていきます。

その中には、

「今は『もらっちゃおう』と思っているけれど、これからは交番に届けられるようになってほしい」

と、「Aくん」を通して、自身のなりたい姿を述べる子どももいるかもしれません。

自分の内面を明かすのにためらいを覚えるようになってきた子どもたちには、有効な方法になりえます。

「分けて比べる」で道徳科授業が深まる

しかし、場合によっては、自分自身のこととは「分けて」考えを述べ、他者と「比べる」ことで理解が深まることも少なくありません。

- 道徳科の目標と内容を分けて比べる

- 授業のねらいと学習内容を分けて比べる

- 教材、発問、学習内容を分けて比べる

- 質の高い指導方法を分けて比べる

- 評価の内容と方法を分けて比べる

そしてそれは、すべての子どもが参加し、理解できる授業、すなわち「授業のユニバーサルデザイン」にもつながっていくのです。

道徳授業UDとの関連

『道徳授業のユニバーサルデザイン』(東洋館出版社、2014年)では、

- 焦点化

- 視覚化

- 共有化

- 身体表現化

しかし、「分けて比べる」ことは、道徳UDと深くかかわりはあるものの、5点目の要件ではありません。

上記の4要件を深めるための、横断的な観点と考えることが適切です。

「分けて比べる」道徳科授業で、子どもが本気で考え、本音で議論するようになる