思考と表現を深める 算数の発問

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

発問の基礎がわかる!

発問と質問の違いや、発問の役割など、算数の話題に限らず、授業における発問の役割を丁寧に解説しています。

発問の応用がわかる!

発問の応用がわかる!

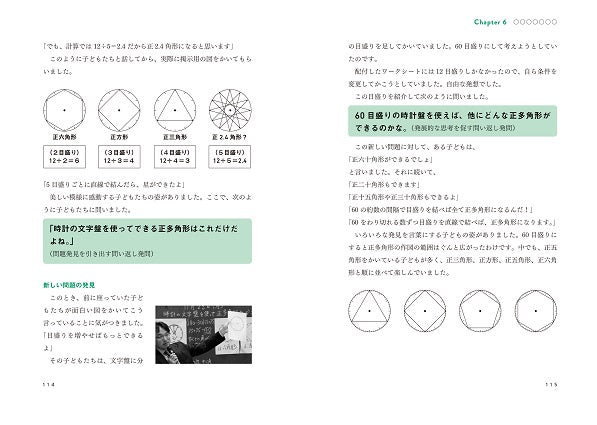

「新規の発問」と「問い返し発問」の2つの切り口で、思考と表現を深める算数授業の発問を提案しています。

発問の実践 がわかる!

発問の実践 がわかる!

1〜6年の計12本の具体的な授業事例を提示して、思考と表現を深める算数授業の実際を示しています。

算数の発問、基礎から発展までこれ一冊!

教室現場にいる私たち教員は、教育の最前線に立っていると言えます。その最前線で用いるのは、子どもとコミュニケーションをとる言葉です。だから、私たちが意識すべきことは、 “植物が日光を浴びて育つように、子どもは言葉を浴びて育つ” ということではないでしょうか。

考えてみると、授業は教員の言葉から始まります。教室に入ったときに元気な顔で「おはよう!」と言うのか、硬い表情で「席に着きなさい!」と言うのか。とにかく、子どもへの言葉かけから始まるのです。そして、その言葉によって、雰囲気がつくられ、子どもは様々なことを思い、考え、表現していきます。その積み重ねは、やがて子どもの態度をつくり、その子どもの生き方につながっていきます。そのぐらい子どもへの言葉は影響していくのだと思います。

算数の授業はどうでしょうか。特に思考力を育てる教科ですから、教師の「問いかけ」が重要になることは言うまでもありません。つまりどんな発問をするかが勝負になります。そのことに気づかせてくれたのは、本書の中でも述べましたが、筑波大学附属小学校算数部の先輩である故坪田耕三先生でした。子どもがいきいきと考え、表現する坪田先生の授業は、全国の先生方から注目されました。なぜ子どもがそうなるのか、しばらくその謎を解くことはできませんでしたが、ある時気がつくことがありました。それが坪田先生から発せられるシンプルな発問でした。本当は発問という言葉でくくりたくないぐらい絶妙な間やユーモア溢れる言い方、発問を補助する板書技術等もありました。

坪田先生の授業がきっかけで発問の研究をするようになり、発問の奥深さを知りました。さらに、筑波大学附属小学校算数部の先輩方に子どもに寄り添う授業の考え方を学んだことで、教師主体の発問だけでなく、子どもの表現ありきの発問の重要性を自覚するようになりました。 その結果いきついたのが「問い返し発問」でした。そして、対を成すように位置づけたのが「新規の発問」です。 「問い返し発問」はあくまで補助的な発問と言えます。しかし、そのさりげない言葉がきいて、子どもの思考や表現が引き出されていく様子を見てきました。「問い返し発問」のよさは、そのさりげなさにあるのかもしれません。