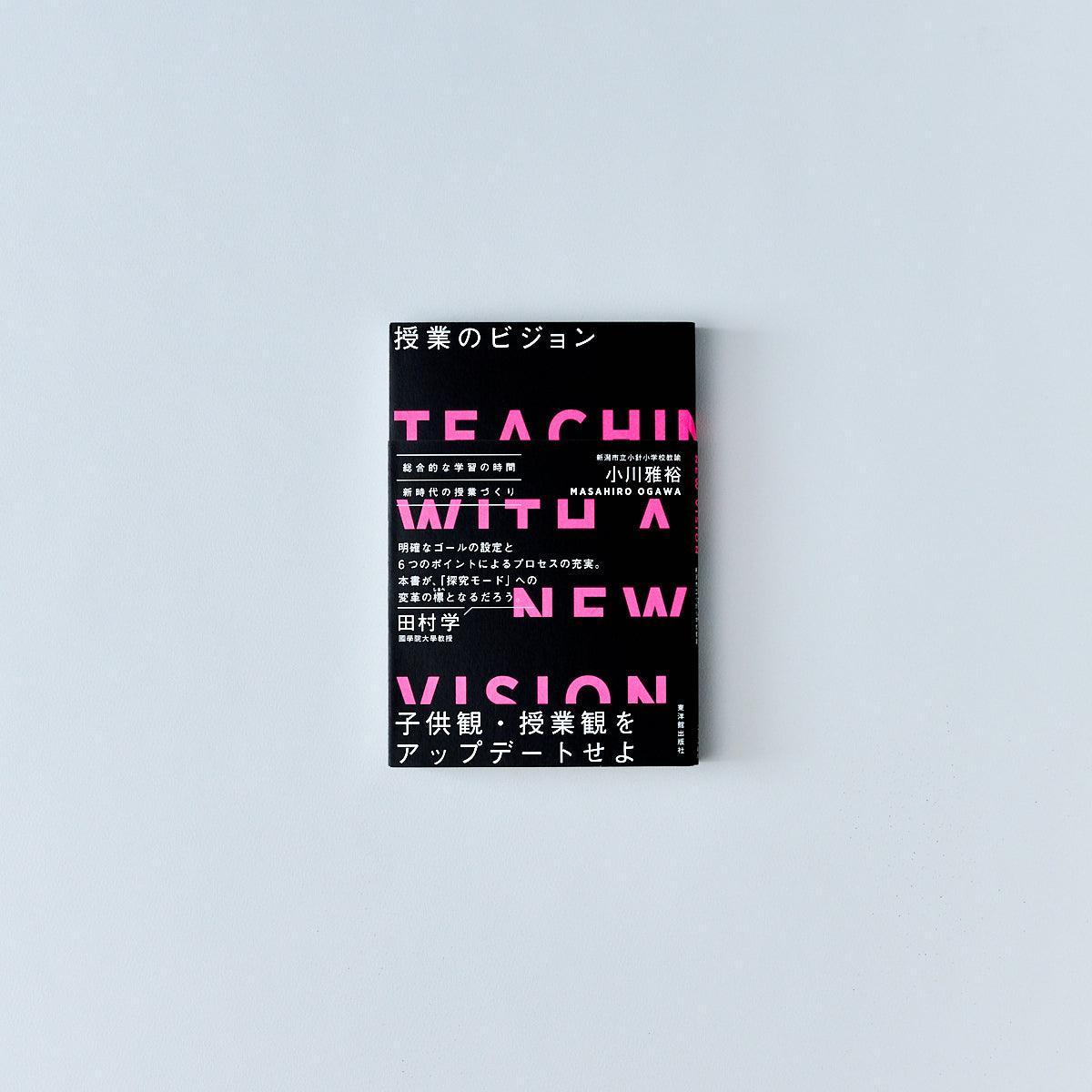

授業のビジョン

付与予定ポイントpt

今

6

人がこの商品を閲覧しています

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「明確なゴールの設定と6つのポイントによるプロセスの充実。

本書が、『探究モード』への変革の標(しるべ)となるだろう」田村学(國學院大學教授)

「明日の授業をどう展開すべきか?」

教育現場で常に求められるのは、理論に基づいた「実践」でしょう。5月1日からの令和元年、資質・能力の育成を目指す新学習指導要領を学習過程にどのように落とし込むのか、「具体化」していくフェーズに入りました。

著者の小川雅裕先生は、生活科と総合的な学習の時間の研究が盛んな横浜市立戸部小学校にて、地域参画をキーワードに実践を積み重ねてきた、授業のスペシャリスト。今回、これまでの実践を紐解きながら、子供たちが自ら問題解決を行う探究モードの総合的な学習の時間の授業づくりの肝をまとめあげました。

■“授業のビジョン"を掲げよう

本書で掲げる最大のスローガンは、「授業のビジョンをもつ」ということ。

ここでいう「ビジョン」が、授業展開のプランのことだけを指すのではないことが何よりも重要な点でしょう。

「授業のビジョン」とは、「どんな学習活動を通して、未来にどんな子供たちを育てたいのか」、つまり活動と目的の結び付いた「ゴール&プロセス」のことを指すのです。

新学習指導要領において、全ての教科等の目標が「育成を目指す資質・能力」の3つの柱(「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」)で整理されました。そこでは、子供たちが、知識を自在に活用・発揮しながら未知の問題を解決する姿が、目指されています。すなわち、授業の「ゴール」の設定とは、そのまま「育成を目指す資質・能力」を、どれだけ明確に子供の姿として想定するかに他なりません。

さらに、そのゴールに辿りつくための道のりを具現化していく際に、それが適切なプロセスたりえているのかチェックしたり、改善したりする視点が、所謂「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善のことなのです。

「授業のビジョン」とは:

❶ゴールである「資質・能力」を明確に設定すること。

❷「主体的・対話的で深い学び」の視点で、学習のプロセスを精緻にデザインすること。

❸日々の授業での子供たちの姿を根拠にして、ゴールとプロセスについて相互関係を意識しながら不断の見直しをすること。

■子供観と授業観をアップデートせよ【ゴールの明確化】

子供たちが四五分間の学びを終えた後にどう変わっているのか。さらに、四五分間の学びを積み重ねた数時間後や単元終了後にどのように変容しているのか。ここをどれだけ明確に思い描くことができるかによって、授業の質に大きな差が出てきます。

となると、教師のミッションとして、長期的・中期的・短期的なスパンで資質・能力を設定することが求められていることが分かります。具体的に言うならば、学校教育目標→各教科等→単元→小単元→本時(四五分間)という時間的なスパンで分類し、それぞれの桁で資質・能力を設定していくことができそうです。

資質・能力の設定:

❶「単元レベル」

❷「小単元レベル」

❸「本時レベル」

■探究モードの授業づくりのポイントを導きだそう【プロセスの精緻化】

各レベルでゴールを明確に設定した上ですべきことは、それらの通過地点をどのように通り、どうやってゴールまで辿りつくのかという学びのプロセス(学習過程)を精緻に描くことです。「精緻に描く」やり方としては、以下のようなフローを想定します。

1「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」がなされた際の子供の姿をイメージする。

2その姿を生み出す手立てを考える

3導き出された手立てを、一連の学習過程に落とし込み再整理する。

ここで最終的に導き出される、授業づくりのポイントを、小川先生は下記のように整理します。

プロセスの精緻化:

ポイント1:本物の課題設定

ポイント2:概念形成を促す単元の構成

ポイント3:拡散→収束の授業スタイル

ポイント4:切実感・必要感のある話し合い

ポイント5:話し合うプロセスの明示

ポイント6:振り返りの充実

***

育成を目指す資質・能力というゴールを各レベルに細分化してそれぞれ明確化し、そのための授業改善のポイントを分析しながらプロセスを精緻に描くことで、より洗練された「授業のビジョン」を掲げ、2020年代の「探究モード」の授業を、子供たちと一緒につくりあげていきましょう。

本書が、『探究モード』への変革の標(しるべ)となるだろう」田村学(國學院大學教授)

「明日の授業をどう展開すべきか?」

教育現場で常に求められるのは、理論に基づいた「実践」でしょう。5月1日からの令和元年、資質・能力の育成を目指す新学習指導要領を学習過程にどのように落とし込むのか、「具体化」していくフェーズに入りました。

著者の小川雅裕先生は、生活科と総合的な学習の時間の研究が盛んな横浜市立戸部小学校にて、地域参画をキーワードに実践を積み重ねてきた、授業のスペシャリスト。今回、これまでの実践を紐解きながら、子供たちが自ら問題解決を行う探究モードの総合的な学習の時間の授業づくりの肝をまとめあげました。

■“授業のビジョン"を掲げよう

本書で掲げる最大のスローガンは、「授業のビジョンをもつ」ということ。

ここでいう「ビジョン」が、授業展開のプランのことだけを指すのではないことが何よりも重要な点でしょう。

「授業のビジョン」とは、「どんな学習活動を通して、未来にどんな子供たちを育てたいのか」、つまり活動と目的の結び付いた「ゴール&プロセス」のことを指すのです。

新学習指導要領において、全ての教科等の目標が「育成を目指す資質・能力」の3つの柱(「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」)で整理されました。そこでは、子供たちが、知識を自在に活用・発揮しながら未知の問題を解決する姿が、目指されています。すなわち、授業の「ゴール」の設定とは、そのまま「育成を目指す資質・能力」を、どれだけ明確に子供の姿として想定するかに他なりません。

さらに、そのゴールに辿りつくための道のりを具現化していく際に、それが適切なプロセスたりえているのかチェックしたり、改善したりする視点が、所謂「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善のことなのです。

「授業のビジョン」とは:

❶ゴールである「資質・能力」を明確に設定すること。

❷「主体的・対話的で深い学び」の視点で、学習のプロセスを精緻にデザインすること。

❸日々の授業での子供たちの姿を根拠にして、ゴールとプロセスについて相互関係を意識しながら不断の見直しをすること。

■子供観と授業観をアップデートせよ【ゴールの明確化】

子供たちが四五分間の学びを終えた後にどう変わっているのか。さらに、四五分間の学びを積み重ねた数時間後や単元終了後にどのように変容しているのか。ここをどれだけ明確に思い描くことができるかによって、授業の質に大きな差が出てきます。

となると、教師のミッションとして、長期的・中期的・短期的なスパンで資質・能力を設定することが求められていることが分かります。具体的に言うならば、学校教育目標→各教科等→単元→小単元→本時(四五分間)という時間的なスパンで分類し、それぞれの桁で資質・能力を設定していくことができそうです。

資質・能力の設定:

❶「単元レベル」

❷「小単元レベル」

❸「本時レベル」

■探究モードの授業づくりのポイントを導きだそう【プロセスの精緻化】

各レベルでゴールを明確に設定した上ですべきことは、それらの通過地点をどのように通り、どうやってゴールまで辿りつくのかという学びのプロセス(学習過程)を精緻に描くことです。「精緻に描く」やり方としては、以下のようなフローを想定します。

1「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」がなされた際の子供の姿をイメージする。

2その姿を生み出す手立てを考える

3導き出された手立てを、一連の学習過程に落とし込み再整理する。

ここで最終的に導き出される、授業づくりのポイントを、小川先生は下記のように整理します。

プロセスの精緻化:

ポイント1:本物の課題設定

ポイント2:概念形成を促す単元の構成

ポイント3:拡散→収束の授業スタイル

ポイント4:切実感・必要感のある話し合い

ポイント5:話し合うプロセスの明示

ポイント6:振り返りの充実

***

育成を目指す資質・能力というゴールを各レベルに細分化してそれぞれ明確化し、そのための授業改善のポイントを分析しながらプロセスを精緻に描くことで、より洗練された「授業のビジョン」を掲げ、2020年代の「探究モード」の授業を、子供たちと一緒につくりあげていきましょう。