小学校3年 上巻 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「板書シリーズ 算数」の監修者である、「授業・人」塾代表

前筑波大学附属小学校副校長 田中博史先生に「板書シリーズ 算数」の特徴や活用の仕方についてお話を伺いました。

「板書シリーズ 算数」の特徴

「板書シリーズ」は読者の先生方の厚い支持をいただき累計100万部となる、教育書としてはベストセラーと言えるシリーズになりました。類似の本がたくさん世に出ていますが、この算数の「板書シリーズ」が元祖と言えると自負しています。

我々が板書の形で授業のプランをみなさんに提案しようと思ったのは、「活字や表組だけの指導案ではなかなか授業のイメージがわきにくい」ので、なんとかビジュアルの形で、明日の授業作りに皆さんたちがイメージしやすいものがお届できないかと考えたからです。この「板書シリーズ」では先生方がすぐに授業の時に机の上に開いてそのまま活用できるようにしたということ、すべての時間のアイディアをここに揃えたということが大きな特徴です。

明日の授業作りに「板書」を!

板書を使いながら明日の授業をイメージしていく具体的な見本のひとつとしてよく覚えているのが筑波大学附属小学校の先輩、故坪田耕三先生(前青山学院大学、元筑波大学附属小学校副校長)の姿です。坪田先生は翌日の授業をいつも板書の形で計画をたてていらっしゃいました。坪田先生は「板書の形で計画をたてると子供の姿が浮かんでくるんだよ」と語っていらっしゃったのを覚えています。私たちも板書の形で明日の授業をイメージする、これは毎日の授業にとても役に立つ行為だと思います。

指導案の形式で一行一行書くものに関しては、実は行と行の間に隙間があるので、子どものイメージや活動が途切れてしまっているかもしれません。それになかなか気づきにくいのですが、板書の形で授業プランを作っていくとそこが非常に具体的に浮かんでくる、それを私も当時坪田先生に教えられて、実感したことを覚えています。

「板書シリーズ 算数」の活用法

本書では、知識・技能の習得だけではなく、新学習指導要領のキーワードの一つでもある「数学的な見方・考え方」の育成についても触れています。著者の先生方にも「数学的な見方・考え方」がどのように授業の中で意識されているのかを意識して書いてもらいました。授業の中での子供の問い、めあての変化や、それに対するものの見方・考え方、さらには友達との考え方の比較なども行いやすいように板書していくことを心掛ける必要があります。

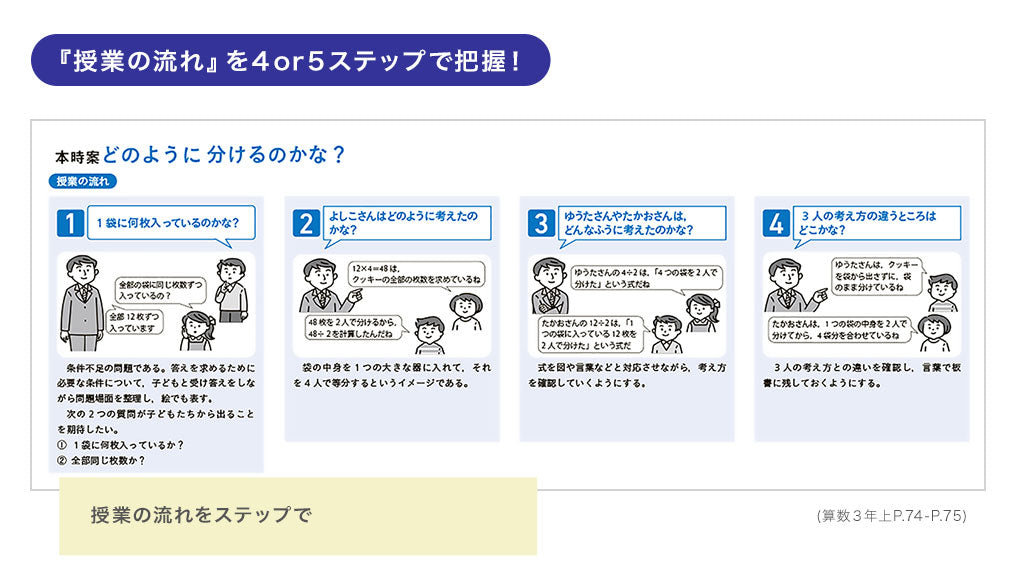

今回の「板書シリーズ 算数」は、見開きで一時間の授業プランを板書中心に構成し、 『授業の流れ』を4つまたは5つのステップで組み立てています。この『授業の流れ』を見ていただければ子供たちの疑問がどのようにつながっていくかが、わかると思います。

また、もう一つ意識しているのは、対話のイメージを先生方に伝わりやすくするということ。そのために、教師の発問、子供の疑問を吹き出しの形式で整理して入れています。ただ、画一的にならないようにすべてが同じパターンになっているわけではありません。低学年のように活動を重視しての授業の場合と、高学年のようにまとめや発展問題が必要な場合とでは授業シナリオが異なるようになっています。読者の先生方には、この授業の場面ではこのまとめはいらないなとか、この部分の練習問題は無理やり差し込むことはないなというふうに、「板書シリーズ」を発展、活用していただければと思います。

最高の執筆陣とDVDでより具体的なイメージを!

今回の算数のシリーズは、1年生は共著となっていますが、2年生から6年生までは一人の先生が執筆しているので、一貫した授業プランの質の高さを味わうことができます。

- 1年生:小松信哉先生(福島大学)、中田寿幸先生(筑波大学附属小学校)、永田美奈子先生(雙葉小学校)、森本隆史先生(筑波大学附属小学校)

- 2年生:山本良和先生(筑波大学附属小学校)

- 3年生:夏坂哲志先生(筑波大学附属小学校)

- 4年生:大野桂先生(筑波大学附属小学校)

- 5年生:盛山隆雄先生(筑波大学附属小学校)

- 6年生:尾﨑正彦先生(関西大学初等部)

さらに目玉として、各学年の執筆者の実際の授業(1時間分)がDVDとして付いています(1年の授業者は中田寿幸先生)。算数では、先ほどの『授業の流れ』の4つのステップのように、教師の発問や子どもとの対話や活動から授業が進んでいくので、授業の流れの中で板書がどのように出来上がっていくかを実際の授業と照らし合わせることができます。

紙面とDVDの映像から、どのように授業が進んでいくのかをご覧いただき、皆様の授業づくりに役立てていただければ幸いです。

1年生から6年生までの毎日の算数の授業の具体的なイメージを、この「板書シリーズ」でお届けできると思います。算数が得意ではない先生にも子供たちとともに算数好きを増やす授業が現場に広がることを願ってこのシリーズを作っています。

どうぞ明日の子どもの笑顔のために、算数の授業を楽しくしていくために役立ててください。