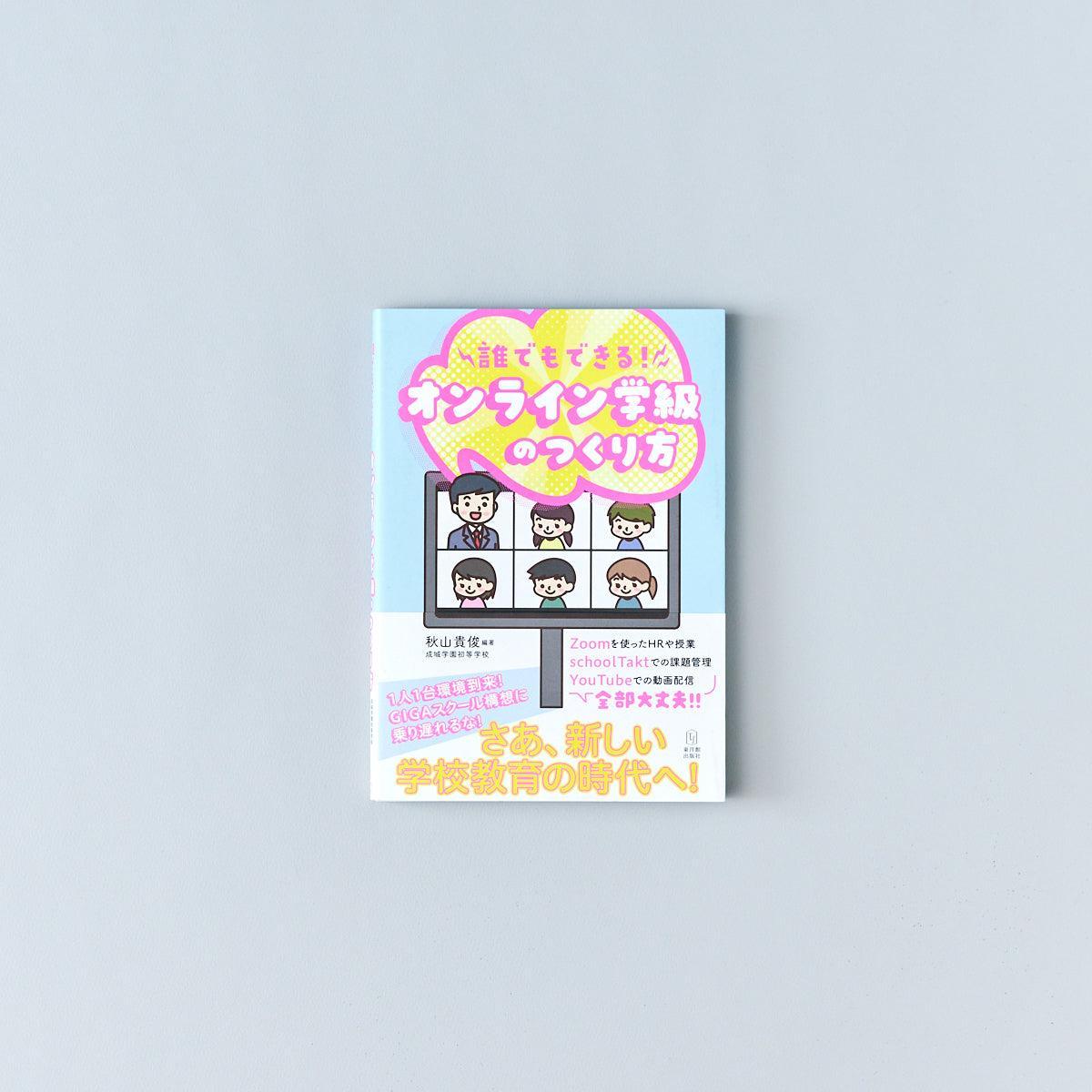

誰でもできる!オンライン学級のつくり方

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

新型コロナ感染拡大防止のための休校になったとき、学校はどのような体制にするべきか。教師はどうやって子供たちと授業をすればいいのか。本書は休校中にオンラインで行ってきたことをわかりやすくかつ詳細にまとめています。学校での体制づくりからパソコンが苦手な教師との研修会や保護者会の開き方、さらにはZoomを使ったレクリエーションや主要教科での授業実践など。また、子供が授業内容に関心をもてるような動画撮影のコツから実際の動画まで紹介! 1人1台環境が到来し、GIGAスクール構想でも活用できるオンラインでの学級・授業づくりのすべてがわかります!

人が人を評価する。それは難しいことです。時に評価は、人を傷つけてしまうこともあります。 本書がめざしたのは、教師の力量と児童の資質・能力がはぐくまれ、教師と児童の笑顔や自信につながる指導と評価のあり方を提案することです。 小学校では令和2年度から新たな学習指導要領が全面実施され、国語科は特に観点別評価の項目に大きな変更がありました。「指導と評価の一体化」というキーワードのもと、どのように児童の姿を見取り、適切に指導と評価を行うのか。先生方の模索が始まろうとした矢先、未曽有の事態が起こりました。このような状況下でも可能な範囲で研修や研究を進めようとする自治体や学校に数多く出会いました。そこで聞かれたのが、新たな枠組みのもと評価に戸惑う先生方の切実な叫びでした。それが本書刊行のきっかけとなりました。 第一章では、先生方からお寄せいただいた「指導と評価の一体化」に関する質問や、本書編集に際してくり返し行った打合せで話題になった点をQ&Aとしてまとめました。いつ、どのような方法で児童の学習状況を記録するのか。評価内容と評価場面を精選し、指導と評価を一体化させた計画を立てることが大切です。Q&Aでは、「指導と評価の一体化」の基本的な考え方を整理したうえで、評価規準の設定や評価を記録に残す場面や方法、「主体的に学習に取り組む態度」の見取りなどについて、解説しています。第一章を通して、読者の皆さんと「指導と評価の一体化」について共通理解を図りたいと考えています。 第二章では、各地で活躍している実践者の協力を得、9つの授業実践を掲載しています。それぞれの実践では、育成を目指す資質・能力の明確化が図られ、授業の流れと指導の手立て、評価の様相が具体的に記述されています。授業者が児童の学びに正対し、「おおむね満足できる」状況(B)の具体的な姿を追い求め、「十分満足できる」状況(A)の試案を示し、「努力を要する」(C)状況を改善しようと様々な手立てを講じています。そして、毎時間の省察(振り返り)を通して自らの指導と評価を見つめ直しています。このような実直な行為の積み重ねが、教師の力量形成につながるのだと確信しています。 Q&Aの最後に、次のような言葉を添えました。 評価は、児童と教師の成長のきっかけとなり、自信や笑顔を生み出すものです。先生方が普段何気なく行っている学習中の声かけも、ノートやワークシートへのコメントも、児童にとっては大切な評価です。評価は先生方の思いや考え、願いや期待を児童に届けるものです。 本書が、先生方の指導と評価、児童の資質・能力の育成に役立ち、「指導と評価の一体化」によって、教室が、教師と児童の関係が、そして児童の学びが、あたたかな雰囲気に包まれること。そして、全国の教室で確かな言葉、豊かな言葉が生み出される国語科の授業が展開されることを心より願っています。 茅野政徳