レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

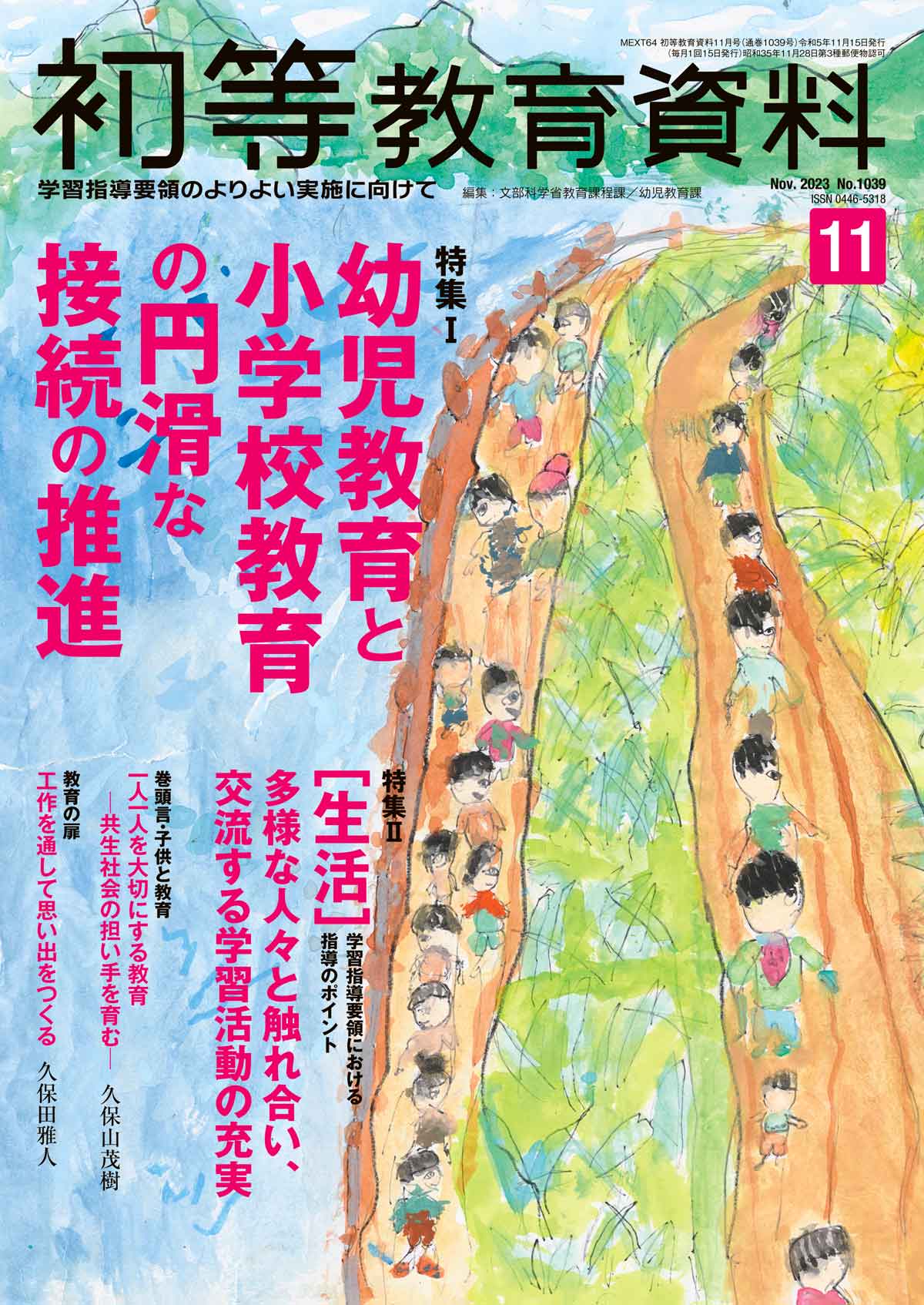

特集Ⅰ

幼児教育と小学校教育の円滑な接続の推進

「幼保小の架け橋プログラム」は、子供に関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期(義務教育開始前後の5歳児から小学校1年生の2年間)にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で全ての子供に学びや生活の基盤を育むことを目指すものとされています。

文部科学省では、令和4年度から3か年程度を念頭に、全国的な架け橋期の教育の充実とともに、モデル地域における実践を並行して集中的に推進していくこととしており、本誌においてもモデル地域での実践を毎号紹介しています。2年目も半ばを過ぎた現在、架け橋プログラムの進捗状況は自治体によって様々であるものの、全国的には架け橋期の教育の重要性について共有が図られ、自治体や地域等それぞれの課題に向き合いながら、取組が進められています。

そこで本号では、特集テーマを「幼児教育と小学校教育の円滑な接続の推進」とし、幼保小の架け橋プログラムの取組状況について解説するとともに、採択自治体における取組の実際を紹介します。また、幼保小の接続の重要性を踏まえて保育・授業の改善、実践に取り組んでいる事例を多数掲載しています。

特集Ⅱ

学習指導要領における指導のポイント[生活]

多様な人々と触れ合い、交流する学習活動の充実

学習指導要領前文には、一人一人の子供があらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越えていくことができるようにすることが述べられています。しかし、少子化・高齢化などの影響もあって、人と人とのつながりが希薄化していることから、子供が自立し生活を豊かにしていくためには、学校教育において地域の人々と関わることが求められています。

生活科においては、多様な人々と触れ合う活動については、日常的に関わることができる人との活動を基本としているところです。また、具体的な活動や体験をする中で触れ合うことができるようにし、多様な人々について、それだけを取り出して指導したり単元を構成したりしないように留意が必要とされています。それは、低学年の子供は、実際に触れ合い、一緒に活動を行う中でこそ、相手意識も生まれ一緒に活動することのよさに気付いていくからです。

そこで本号では、多様な人々と触れ合い、交流する学習活動の充実について解説・論説・事例を通して、生活科の更なる充実に寄与する特集としています。