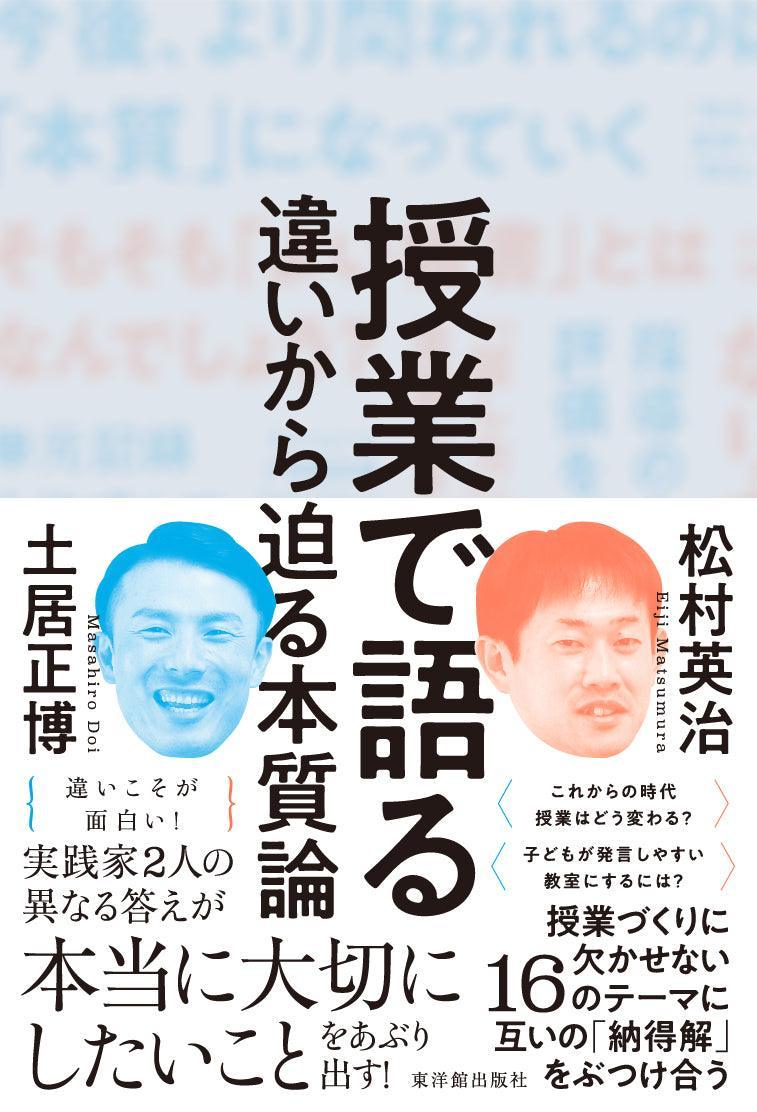

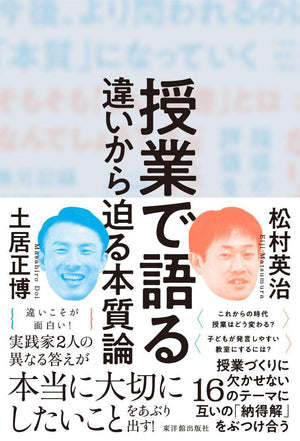

授業で語る—違いから迫る本質論

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

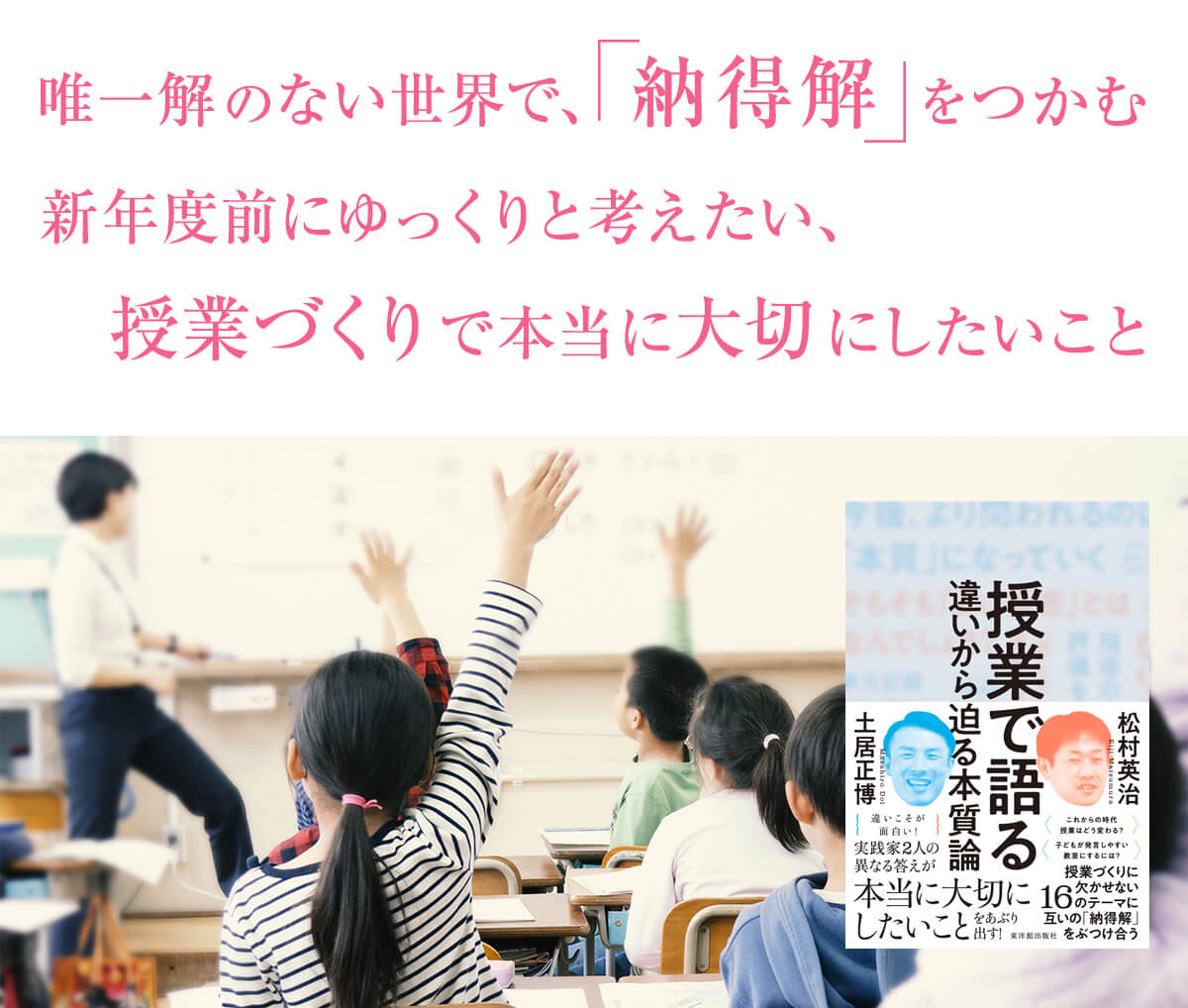

「教育に絶対的な正解はない」とは、よく言われる言葉です。

確かに目の前の子どもの実態や教師自身の個性、地域との関係性などによって、課題や有効な手立ては変わります。

絶対的な正解がないのであれば、一体なにを拠りどころに日々子どもに向き合っていけばよいのでしょうか。

第一線で活躍する土居正博先生と松村英治先生が初の共著をつくるに当たり、それぞれの「納得解」をぶつけ合って、授業づくりにおいて本当に大切にしたいこと=本質に迫りました。

本質をおさえれば手法が広がり、発想が自由になる

本書制作に当たり、全国の実践者のみなさまから授業のお悩みを募集しました。

誰かの悩みは、きっとほかのみなさまも抱いている悩みだろうと考え、本を通して授業の悩みを共有し、解決の糸口をつかめればと考えたためです。

ですので、本書『授業で語る』は実際にお寄せいただいたお悩みを16テーマに分類し、それにお二人が答えるという形で構成されています。

「お悩みに答える」といっても、唯一解や絶対的な正解を導こうとはしていません。

あくまで、それぞれが見つけ出してきた「納得解」を提示するにとどまります。

例えば、「子ども同士の対話をどう組み込む?」というテーマでは、

土居先生:対話は「個の学習」を深めるための重要な手立てである。

松村先生:対話は目的でもあり、手段でもある。

と、一見異なる主張をしています。

しかし、二人の回答を丁寧に辿っていくと、共通する価値観があることに気づくはずです。

この共通する価値観こそが、授業づくりの「本質」ではないでしょうか。

「絶対的な正解がない」中にも「本質」とされる教育観や価値観はあるはずです。

「絶対的な正解」を追って、手法が縛られ、発想が固定化されてしまうよりも、「本質」をおさえることができれば、手法が広がり、発想も自由になります。

手法が広がり、発想が自由になれば、教師の仕事のおもしろさややりがいに気づけ、日々の実践に試行錯誤する楽しみを見いだせるようになります。

このことは、お二人の回答そのものが体現しています。

授業を3つに切り分け、課題を明確化して考える

互いの「納得解」をぶつけ合うに当たって、課題を明確化することを意識しました。

「授業づくり」を大きく漠然と捉えているだけでは、なかなか課題を見つけることはできません。授業を要素ごとにきっちりと切り分けることはできませんが、あえて切り分けて考えることで、明確になる課題や改善のための手がかりがあるはずです。

そこで、16のテーマを3つの切り口で整理し、課題を明確化することをねらいました。

デザイン:子どもの学びの場を構成するためのあらゆる要素をどうデザインするか

アクション:流動的かつ不規則な子どもの発言や動きをどう生かしていくのか

リフレクション:子どもの学びの在り様を振り返り、どうデザインしていくのか

また、3つの切り口の主語はいずれも「教師」としました。

もちろん「教師主導の授業」を想定しているわけではなく、「授業の責任は教師にある」という信念のもと、子どもの主体的な学びをひきだすための教師の働きかけとはなにかを探るというスタンスに基づいています。

3つの切り口を意識しながら、

Q 子どもに確かな力をつけながら、教師にとって持続可能な授業準備の仕方とは?

Q 子ども同士の対話はどのように組み込んでいる?

Q 子どもの学習状況をどう評価する?

など、課題をできるだけ明確にし、より具体的な「納得解」を提案し合いました。

「納得解」をつかむ

ここまで「納得解」という言葉を使ってきましたが、一体何を指すのでしょうか。

一言で言うならば、「自分が納得できる、とりあえずの答え」でしょうか。

「自分が納得できる、とりあえずの答え」というと、ハードルが低いように思えますが、本当に納得できる答えをもつのはなかなか難しいことです。

自身が抱いている課題意識や違和感を、あらゆる視点で吟味し、解消しなければ「納得」は得られないからです。

しかし、ひとたび「納得解」を得られれば、自信をもって子どもの前に立つことができます。

さらに、「納得」を得るためにはどのように考えを組み立てていけばよいのかが分かるようになります。

そういった意味で、本書は土居先生・松村先生の実践内容が分かるということに留まらず、お二人がいかにして「納得解」に辿り着いたのか、そしてその「納得解」の共通点と相違点を明らかにすることで、読者のみなさまがそれぞれの「納得解」をつかむきっかけを提供することも試みています。

新年度前に、本書を手にご自身の「納得解」を探ってみませんか?