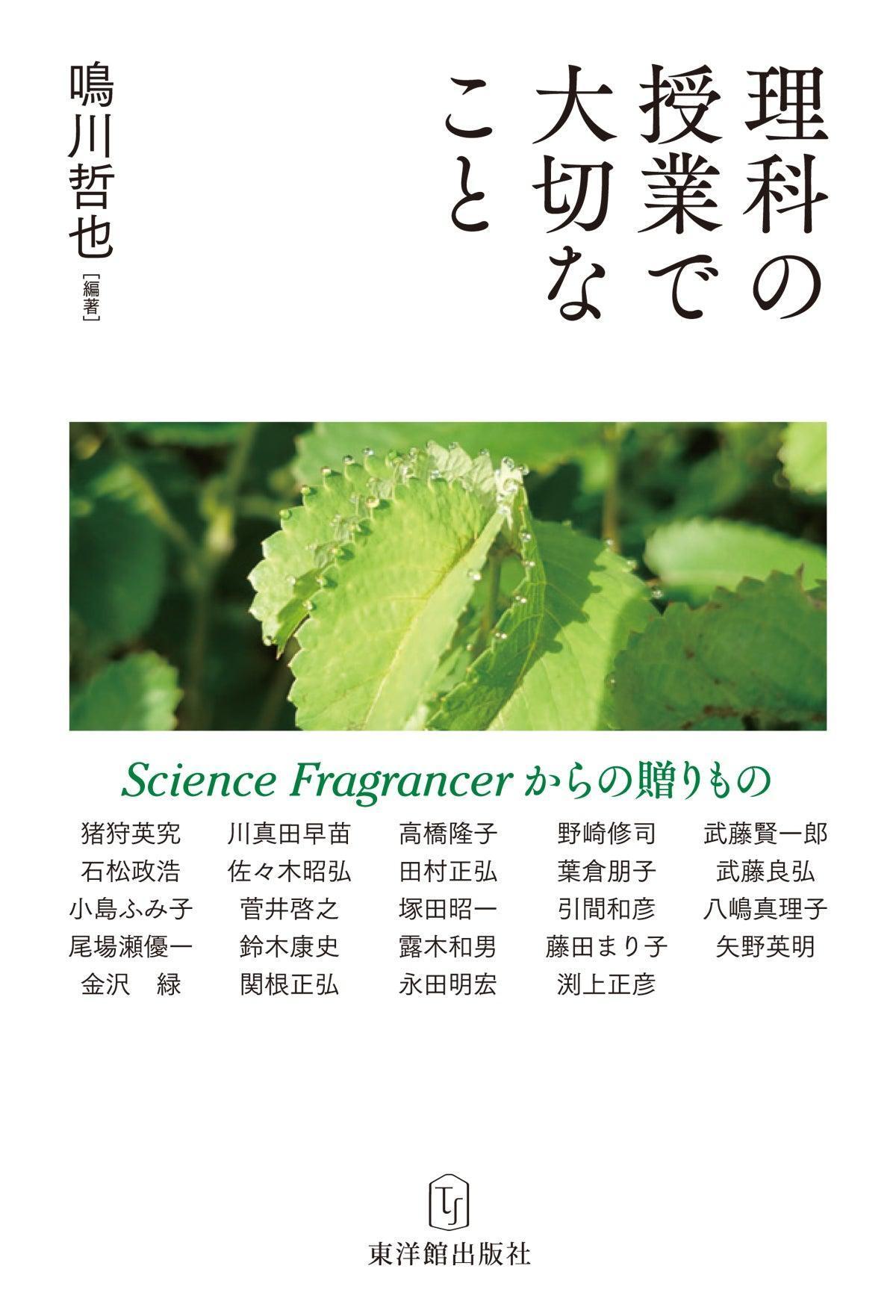

理科の授業で大切なこと—Science Fragrancerからの贈りもの

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

理科の指導法に唯一無二の「正解」はありません。しかし、どの授業であっても通底する「大切なこと」はあります。 問題解決、観察、実験、自然を愛する心情、理科の見方・考え方、学習の見通し… 学習指導要領が、理科の教科目標に掲げるこれらの具体の姿を、エピソードを交えながらつまびらかにします。

プロローグ

地元でオンライン開催された、小さな研修会に参加したときのことです。20代の、これから理科教育をがんばっていきたいという先生が切り出した次の言葉が、この物語のはじまりです。

「どんなことがきっかけで、いまのような指導観をもつようになったのですか?」

この20代の先生は、先輩たちが大切にしていることなどを自分もやってみようと思っていたようです。しかし、そう尋ねられた先輩たちは、「はい、これがきっかけです」などと、即座に答えられません。私(鳴川)だってそうです。

しかし、研修会に参加していた先生方は、20代の先生の問いに触発されて「自分自身は、どのような指導観をもっているのだろうか」「自分たちの先輩方は、どのような指導観をもっているのだろうか」と、自らも問いはじめたのです。私もその一人です。

「いまの時代の理科教育を牽引されてきた全国の先生方は、どのような経験をきっかけに、どのようなことを大切にした実践を行い、ご自分の指導観を築きあげてきたのだろうか?」

このような素朴な「問い」から生まれたのが本書です。

子どもの学びの内側に立つ

理科は自然の事物・現象を対象とし、その性質や規則性などを理解していく教科です。しかし、対象について知れば知るほど、知らない世界が広がっていることに気づき、「自然ってすごいなあ」と思ってしまいます。

理科教育が好きな人は、余暇の時間でも、昆虫の写真を撮影したり、星を眺めたりと自然に触れることも多く、そのたびに、対象への不思議さや神秘さを感じていると思います。ですから、対象をすべて理解しているなどと傲慢になるのでなく、謙虚なのだと思います。

このように、自然の事物・現象を対象としている理科に携わっている方々に涵養されている謙虚さのようなものは、子どもを見取る際にも発揮されているのではないかと思うのです。

私の実践の1つに「カマキリの鎌は、手か脚か」があります。モンシロチョウの成虫を観察して、体のつくりを確認し、昆虫の定義について理解する授業でした。そのとき、峻(仮名)くんが「じゃあ、カマキリは昆虫じゃないね」とつぶやいたのです。

私は、心のなかで〝いやいや、カマキリは昆虫だよ。昆虫図鑑にも載ってるでしょ〟と思いましたが、「どうして、そう思ったの?」と問い返しました。

すると峻くんは「だってね、カマキリの鎌は鎌でしょ。脚は4本しかないよ」と言い出したのです。このあと、「カマキリの鎌は、手か脚か」の授業や「昆虫足だけカード」の話になりますが、ここでは割愛します。

この「じゃあ、カマキリは昆虫じゃないね」というつぶやきを聞いたとき、私は〝この発言を取り上げたら、このような授業展開ができるぞ。これはおもしろい授業になるな。このつぶやきを取り上げることには、大きな価値がある!〟などとは微塵も思っていません。〝突然、何を言い出すのか?〟という気持ちと、〝どうしてそう言ったのかを知りたい〟という思いだけです。

もし、子どもの姿を基に語り合うという経験をしていなかったら、私はそのとき、「カマキリは昆虫です。昆虫図鑑にものっているでしょ」と言ってしまったに違いありません。

教師は、子ども一人一人の資質・能力を育成するために、年間や単元の指導計画を作成し、理科の授業を行います。そして、子ども一人一人の姿から、目指す資質・能力が育成されているかどうかを見取ります。このような教育活動の営みのなかで、教師は俯瞰的に全体を見つめながら、子ども一人一人を理解しようと努めます。教師は子どもの学びの外側に立って、子どもを指導し、ときには成長を見守り、よりよい方向に導いていきます。 一方で、私はこう思うのです。

「子どもの学びの内側に立つ」

子どもの考えに共感し、または、悩みを共有し、その子どもが歩み出したい方向を一緒に考え、子どもの学びの内側から、子どもの世界を、その子どもと一緒に広げていくことも大切だと思うのです。

本書では、24名のScience Fragrancerが物語るエピソード(贈りもの)を通じて、どの授業であっても通底する理科授業の「大切なこと」を浮き彫りにしていきます。

理科の学びで見せる子どもの姿を語り合う先生方からは、「理科大好き」という香りが漂ってきます。そのような香りを醸し出す先生方を、私は密かに「Science Fragrancer」と呼んでいました。本書に登場する「いまの時代の理科教育を牽引されてきた先生方」もみな、Science Fragrancerです。

①「理科の授業」に関して、どのような経験があって

②その経験を通して、「理科の授業」について、どのような「観」をもち

③その「観」を踏まえて、どのような「理科の授業」をするようになったのか

24名のScience Fragrancerが物語るエピソード(贈りもの)をきっかけとして、読者のみなさんにとって大切な何かがきっと見つかるはずです。