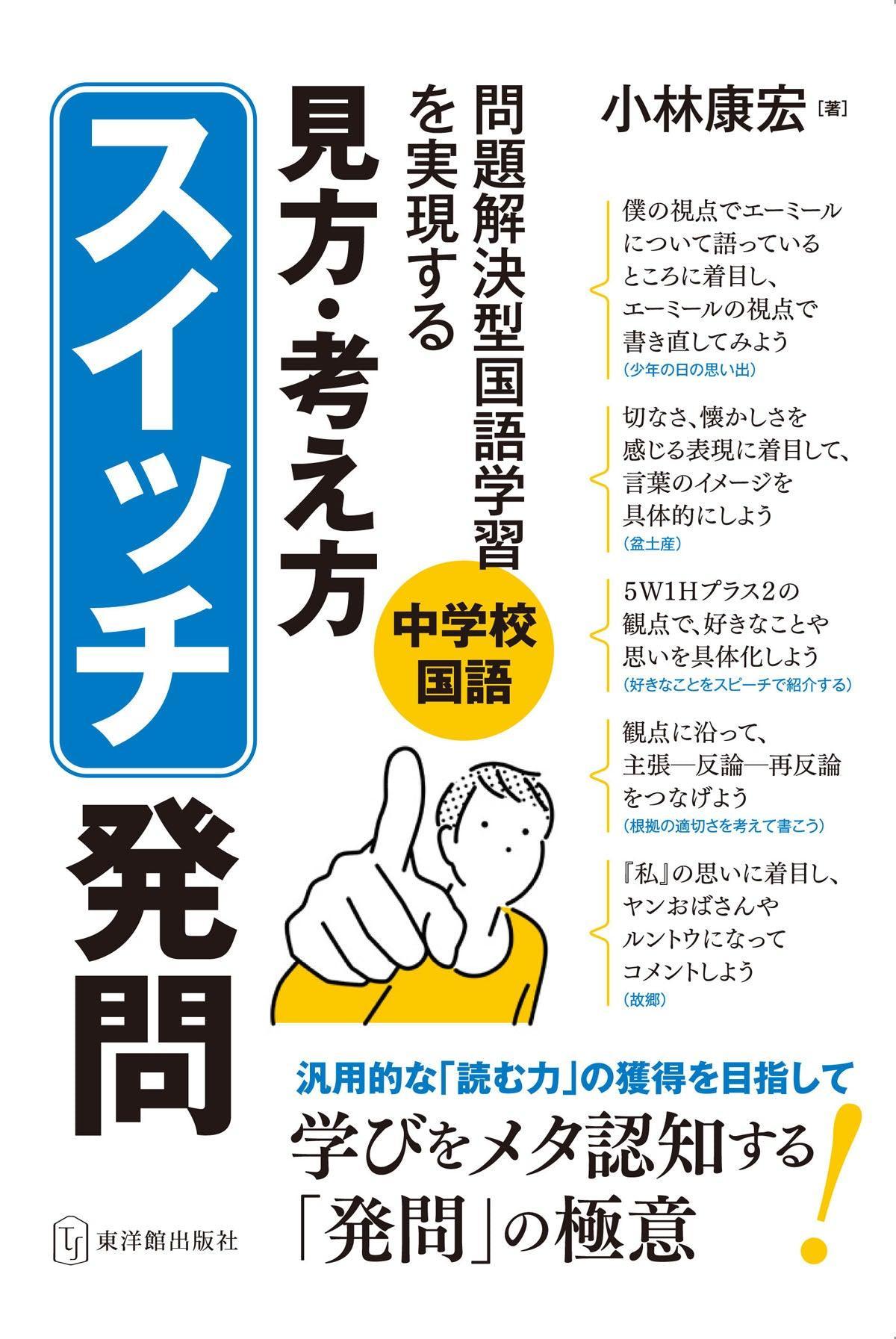

中学校国語 問題解決学習を実現する 「見方・考え方」スイッチ発問

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

国語の授業が目指すもの

「少年の日の思い出」のラストシーン。少年がちょうをつぶす場面を「僕はどのような気持ちでちょうをつぶしたのだろうか」という課題に沿って、それぞれの思いを発言し合う。多面的な心情解釈が発表され、文学作品を読む醍醐味を味わい、生徒も教師も満足して1時間を終わる。

よく見かける国語授業の一場面である。

しかしながら、様々な読解スキーマ(読む力)をもつ生徒が集まる教室という場所で、この授業で本当に、同じ土俵で、同じように読みを共有できていたのだろうか。

加えてこの授業で、どんな言葉の力がついたのか、また育てることができたのか、生徒や教師は明確に自覚することができたのだろうか。

ここに国語科特有の壁がある。

それは、学びの素材としての「教材」である。

生徒たちは、純粋な“読者”として、書かれている「内容」を読む。

しかしながら国語授業では、書かれていることの内容理解と同時に、その理解や解釈は、作者の書きぶりや表現技法、文章構成などの作品の論理を踏まえたどの読み方を活用したから得られたのか、自らの学びをメタ認知することが必要になる。その学びが、また別の作品、テキストに出合った際に、更新され、新たな読みの力を獲得できるからである。

そして、その読み方を実現するための一つのキーワードが「言葉による見方・考え方を働かせる」ことである。

それは、これまでの学習で獲得してきた言葉の力を、目の前のテキストを読むことや表現することに応用することであり、新たに獲得した力と関連付け、自覚化し、更新する営みである。

そして、「どこに目を付ければ、どのような解釈がもてるか」という、考える術となる「読み方」なのである。

なぜ問題解決学習なのか

学習指導要領では、授業改善の視点として「主体的・対話的で深い学び」が示された。生徒を学びの主体者とするための生徒の思考の文脈に寄り添う手立て、そして開かれた学びにしていくことによる学びの深まりを目指すということである。そして、この「深い学び」こそが「見方・考え方を働かせた問題解決のプロセス」なのである。つまり「問題解決学習」である。

<問題解決学習の効果>

- 問い→解決、という構造が生徒に読む必然性をもたせることができる。

- 様々な読みの手法を使って解決していく過程で、汎用的な言葉の力を育てられる。

- 生徒にとっての読む目的(もっと知りたい、なぜなのかを知りたい=内容を読むこと)と、汎用的な資質・能力の獲得を両立することができる。

<国語の問題解決学習に必要な条件>

- 生徒に読む必然性をもたせられる、単元を通して追究したい問いを設定すること(設定方法も重要)。

- 問いを解決するための見通しをもたせ、毎時間の授業につながりを付け、それを生徒に自覚させること。

- 学習課題の設定、見通しの共有、個人追究、ペア対話、全体追究、精査・推敲、振り返り、定着など、一貫性のある学習過程を繰り返すことで、安定した学びのスタイルの中で、学習内容に集中できること(「授業展開7原則」本書参照)。

<国語の問題解決学習に「見方・考え方」が有効なわけ>

- 学びを焦点化させるための、観点となるから。

- 誰もが取り組める活動になるから。

- 「深い学び」(汎用的な資質・能力を獲得する姿)に向かうスイッチになるから。

- 内容の読みと共に、読み方を学ぶ、国語の本質的な学びに導くものだから。

「見方・考え方」のスイッチを入れる

ここまで述べてきたように、国語の問題解決学習を行う際、言葉の学びに焦点化し、互いの学びを共有し合い、問題解決力を駆動していくためのスイッチとして、見方・考え方を働かせることが重要である。

そこで本書では、見方・考え方を働かせるための「発問」に重点を置き、「スイッチ発問」として提案する。

<スイッチ発問の定義>

問題解決のための見方・考え方を意識していない状態から、解決のための見方・考え方を意識し、働かせていく状態に切り替える発問

<スイッチ発問の例>

イメージや感覚だけを頼りにする発問から、目の付け所を与えることで、学びを焦点化させていくことができるのがスイッチ発問である。以下はその一例である。

- 「視点を決めて『僕』に同化してみよう」(少年の日の思い出)

- 「四つの観点に沿って、どこから、なぜ、そう思ったのかを書きだそう」(シンシュン)

- 「メロスに関する描写に着目し、分類しよう」(走れメロス)

- 「結論で抽象化されていることを具体化しよう」(モアイは語る)

- 「観点に沿って、主張-反論-再反論をつなげよう」(根拠の適切さを考えて書こう/意見文を書く)

これらの発問の「目の付け所」の設定の仕方として、冒頭に示した7類型がある。

また、問題解決型学習に導く授業展開7原則も提案した。

<スイッチ発問作成シート>

こちらの図は「スイッチ発問作成シート」である。学習課題や働かせたい見方・考え方を踏まえてスイッチ発問を考える際に助けとなるものである。校内研修や教科部会等で活用いただきたい。

作品内容への主体的な関わりを維持する「問い」を基に問題解決型国語学習を展開し、解決のための見方・考え方を働かせる「スイッチ発問」を組み合わせることで、生徒自らが学びをメタ認知できる、真の読む力の獲得をめざしたい。