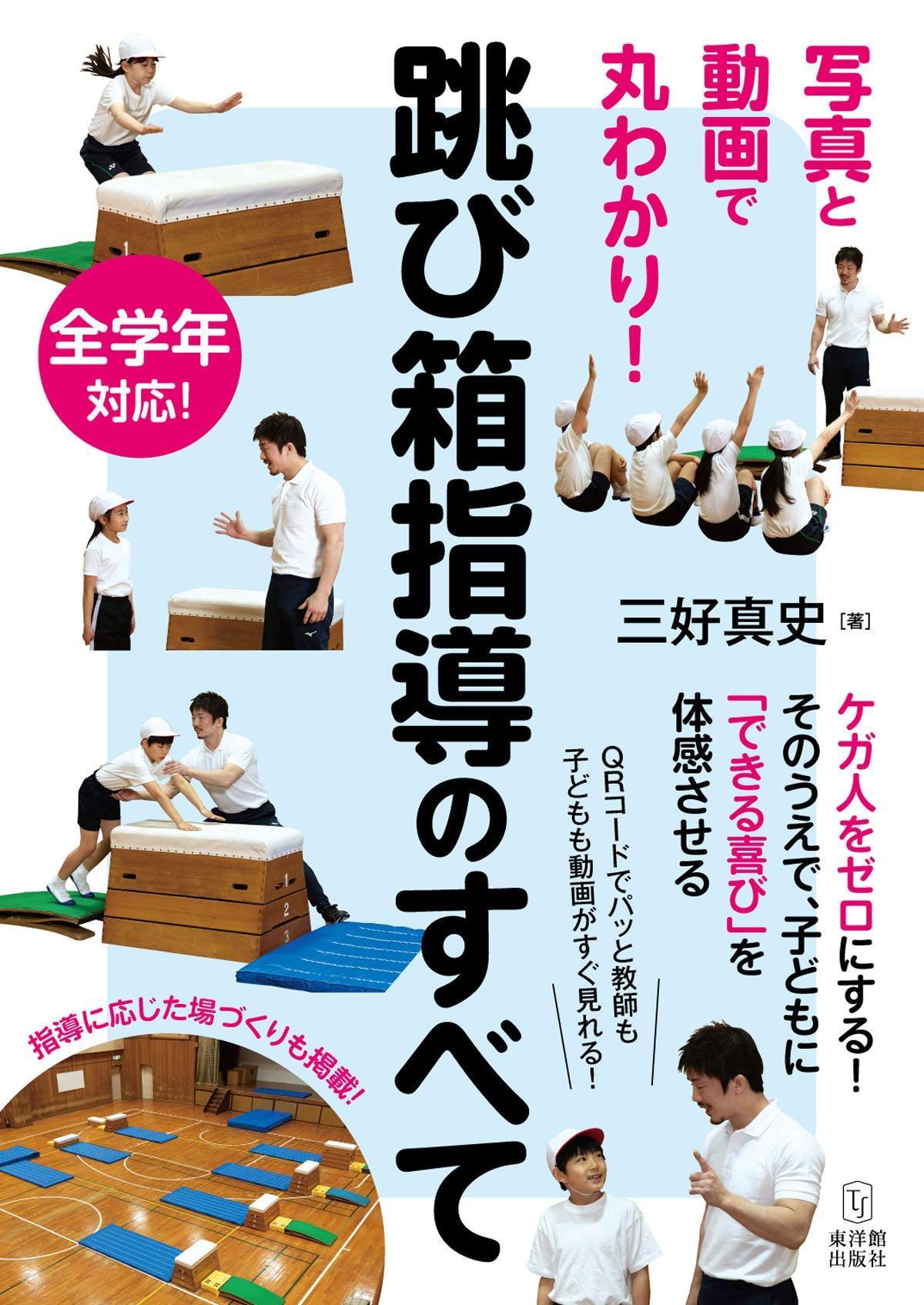

跳び箱指導のすべて

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「14887」

「14887」

本書の意義は、この数字を変えることにあります。

これは、「跳び箱運動の年間ケガ人数」です。たった1年間で、これだけの人数の子どもたちがケガをしているのです(2015年調べ)。それも簡易なものではなくて、骨折や靱帯損傷をふくむような、重傷なものの数です。教育課程を通じて、これだけのケガ人を生み出している学習単元が跳び箱運動なのです。決して看過できる事実ではありません。「年間約1万5千人のケガ人をゼロにする。そのうえで、子どもに『できる喜び』を体感させる」

これが本書のミッションです。

安全な場づくり

「コの字型跳び箱指導法」を提案。子どもがケガをしないために考え抜かれた環境設定をご紹介します。子どもの人数が多い、レベルの差が大きい、そのような学級でもケガを防ぎながら「できた」を実現する場づくりが「コの字型跳び箱指導法」です。

技の指導

それぞれの技に適した体育館の場づくりから、習得するためのスモールステップまで徹底解説!よくある失敗からどのように指導・アドバイスするか。もちろん補助の方法まで。

特典に動画とワークシートが収録!

フルカラーの写真でとにかくわかりやすい! さらに動画も収録!

教師も子どももQRコードを読み込めば、すぐにわかる!!

巻末にはすべての技のワークシートと発表カードもあります。こちらもダウンロード可能で、現場の先生にとって重宝する1冊です。

体育授業が苦手な先生はもちろん、得意な先生にも「安全面」にこだわりぬいた本書は必ずお役立ちになります。子どもがケガをした授業は0点という考えのもと、安全な指導方法をご紹介しています。跳び箱指導は、この1冊で大丈夫!