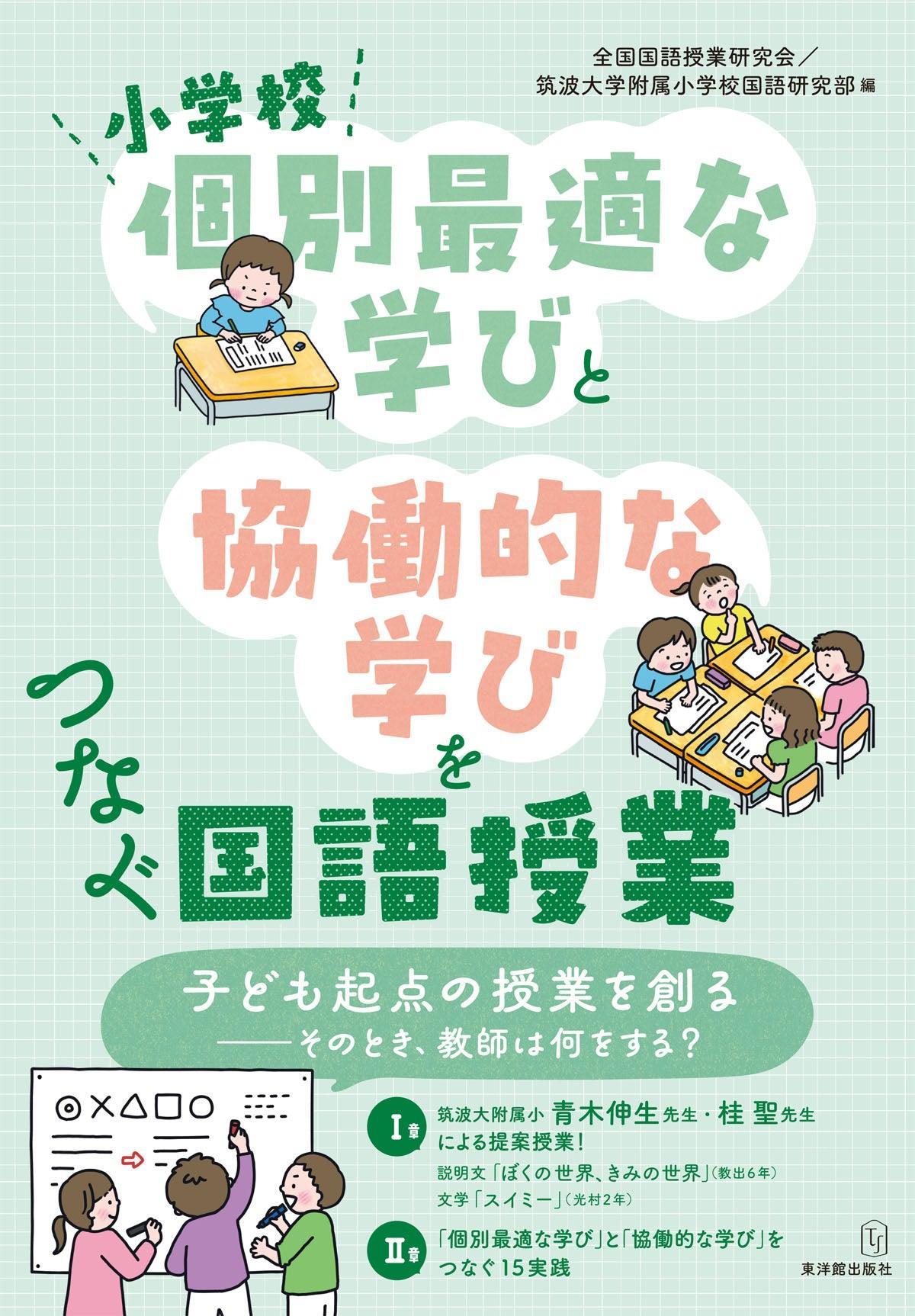

小学校「個別最適な学び」と「協働的な学び」をつなぐ国語授業

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

令和3年1月の中央教育審議会答申の中で「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」が提起され、先生方の多くが実際の授業でどのように実現していくのか、まさに試行錯誤の渦中にいらっしゃることでしょう。

本書では、国語教育を長年研究・実践してきた筑波小国語部と全国国語授業研究会の先生方を執筆陣に迎え、実践者の立場から「個別最適な学び」と「協働的な学び」をつなぐ国語授業の在り方を提案しています。

筑波小・青木伸生先生と桂 聖先生の授業で考える

巻頭にはカラーで青木伸生先生と桂 聖先生の授業実践を掲載しています。

実際の授業を通して、授業づくりを提案します。

青木先生の授業は、説明文「ぼくの世界、君の世界」(教出6年)を教材に、「筆者の工夫を見つけよう」という単元で提案。

6年生がそれまでに学習した自分なりの「目のつけどころ」=「こだわり」で教材を読み、仲間と共有する姿が克明に記されています。

桂先生の授業は、物語文「スイミー」(光村2上)を教材に、「スイミーⅡをつくろう」という単元で提案。

自作の創作文「スイミーⅡ」を書くというゴールを見据え、表現に生かすことを意識しながら、子どもたちは「スイミー」を全員参加の授業で読み深めていきます。

これらの授業を踏まえ、国語部5名で行った座談会も収録しています。

「子どもに授業の目的をどのように提示するか」「ともに学ぶことの本質的価値とはなにか」「学習者主体と教師主導の授業をグラデーションで捉える」など、「個別最適な学び」と「協働的な学び」をつなぐために考えておきたい重要なトピックについて話し合われました。

15の実践提案から、子ども起点の授業の具体に迫る

「個別最適な学び」と「協働的な学び」をつなぐ国語授業は、目の前の子どもの実態や思考によって創られるため、一つの方法や型などで整理し、説明することはできません。

本書では、子ども起点の授業とはどのようなものなのか、その具体の可能性を探るという姿勢で、15名の執筆陣がそれぞれに創意工夫した実践を持ち寄りました。

子どもの思考の焦点化を図るICTと発問の工夫や子どもの探究心を育む「深追い型」国語授業づくり、「個→集団→個」のプロセスを生かした読みの交流の工夫など、扱うテーマは多岐に渡ります。

本書掲載の実践をもとに、どのようにして子ども起点の授業をつくるのかを考えてみませんか?

2学期からの授業づくりの参考に、ぜひこの夏お手にお取りください!