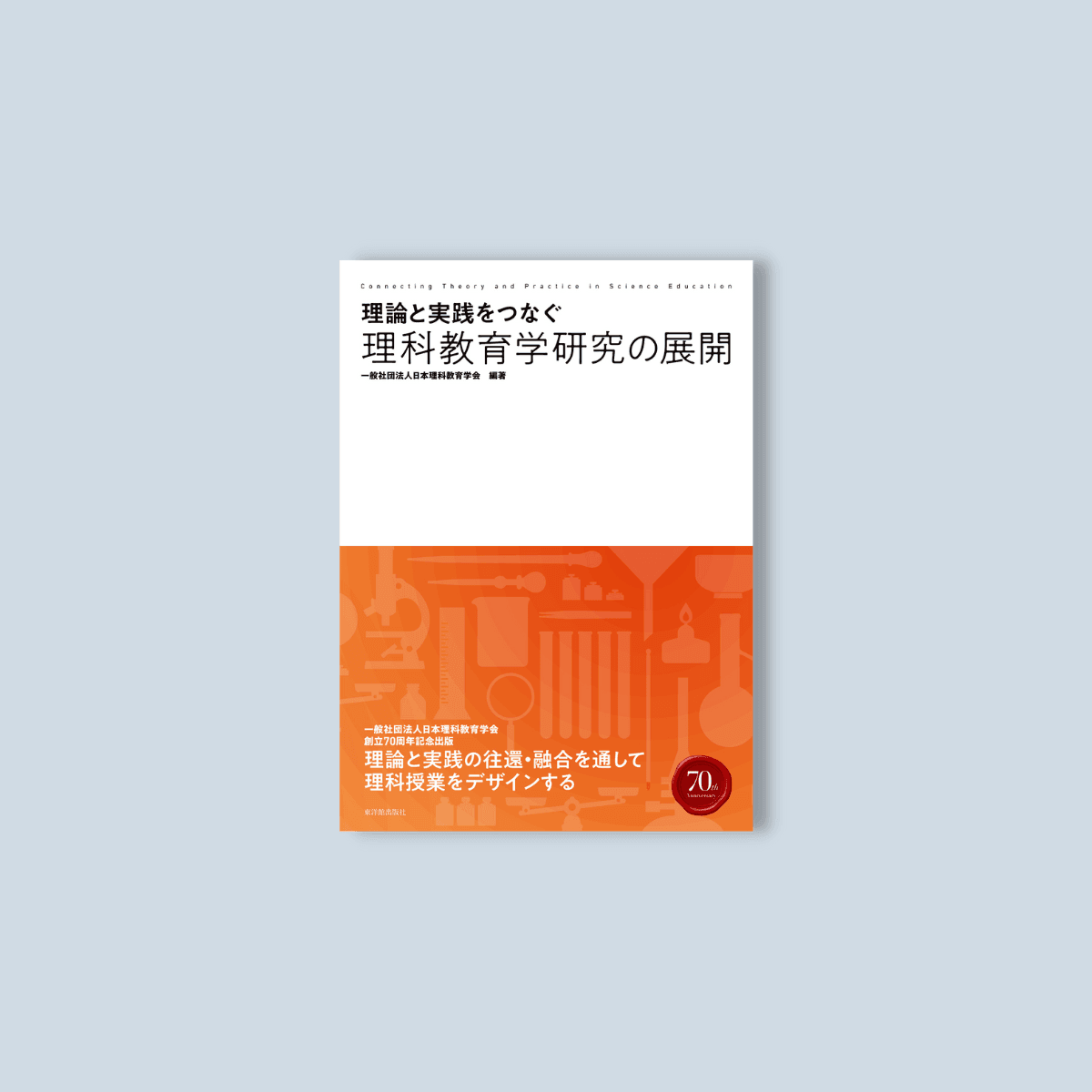

理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「理論と実践は両輪である」というのはよく聞く言葉でしょう。このテーマに正面から取り組んだのが、新刊『理論と実践をつなぐ理科教育学の展開』です。

本書は、創立70周年を迎えた日本理科教育学会が、歴史的な文脈を踏まえつつ、新たな時代に求められる理科の資質・能力を問い直した一冊。何だか難しそう…と感じるかもしれませんが、本書を読むと、日頃の授業実践と学術的な研究がしっかりとつながっていることが実感できるはずです。

理論と実践の融合がなぜ大切なの?

理科教育学研究における理論あるいは実践への偏りは、大きな課題と言えます。理論の研究に偏れば、その実証のために実践が狭く、小さくなるでしょう。逆に、個人の実践の集積に偏れば、実践の妥当性や客観的な説明の不足を招きます。

すなわち、理科授業の開発のためには、理論研究と実践研究の両輪を接続する必要があるのです。

理論と実践の融合を支える約50のキーワード

日本理科教育学会が70年の歴史の中で積み上げてきた理論の多くは、常に実践との関連付けから実証され、高いレベルで質的保証がなされてきました。本書では、それらを整理して、理論と実践の往還・融合を支えるキーワードを抽出し、それぞれに理論と実践をつなぐ解説を試みています。

第1章 理科教育学研究の方法論と実践

第1章では、教育方法論を基軸としながら、以下のキーワードを取り上げています。

質的研究、量的研究、歴史研究、国際比較、教材開発、理科教育とジェンダー、自然体験、環境教育、学社連携、理科の才能教育、SSI(Socio-scientific Issues)、学習指導要領改訂のポイント、学習指導要領と理科教育学研究、STEM/STEAM教育

第2章 理科教授・学習論と実践

第2章では、理科教授・学習論を幅広く扱い、以下のキーワードを取り上げています。

●学習者一人一人に焦点を当てた教授・学習論

概念変容、メタ認知、批判的思考、自己調整学習、動機づけ理論、学習の意義の認識、科学の性質、認識的認知、身体化認知

●学習者を取り巻く他者や環境に焦点を当てた教授・学習論

協働・協同・共同・協調、拡張的学習、学習環境

●問題解決や科学的探究に焦点を当てた教授・学習論

問いの生成、仮説設定、探究の計画、実験、観察、データ解釈、科学的な表象、モデリング・メタモデリング・科学的モデル、アーギュメント(口述/記述)

第3章 理科評価論と実践

第3章では、学習論と相互作用的に発展を遂げてきた評価論を扱い、以下のキーワードを取り上げています。

概念地図法、描画法・イメージ図、パフォーマンス評価、OPPA・ポートフォリオ評価、形成的評価(指導と評価の一体化も含めて)、CBT、相互評価の可能性

第4章 理科教師教育論と実践

第4章では、教師教育論を扱い、以下のキーワードを取り上げています。教育学系大学院の多くが教職大学院へと改組され、教員養成に関する改革も進む中、教師教育はより一層重要性を増していると言えるでしょう。

授業研究、諸外国のレッスンスタディ、教授方略、理科授業者としての熟達化、反省的実践家、教員養成

理科教育の本質を追究するために

最近湧き上がってきた新しい課題に踊らされることなく、本質を見極めたいという思いをもつ先生方にとっては、先人が築いてきた基盤を踏まえ、現代的課題に取り組む本書はふさわしい指南書となるでしょう。よりよい授業を追究する上で、大きなヒントを得られることは間違いないです。