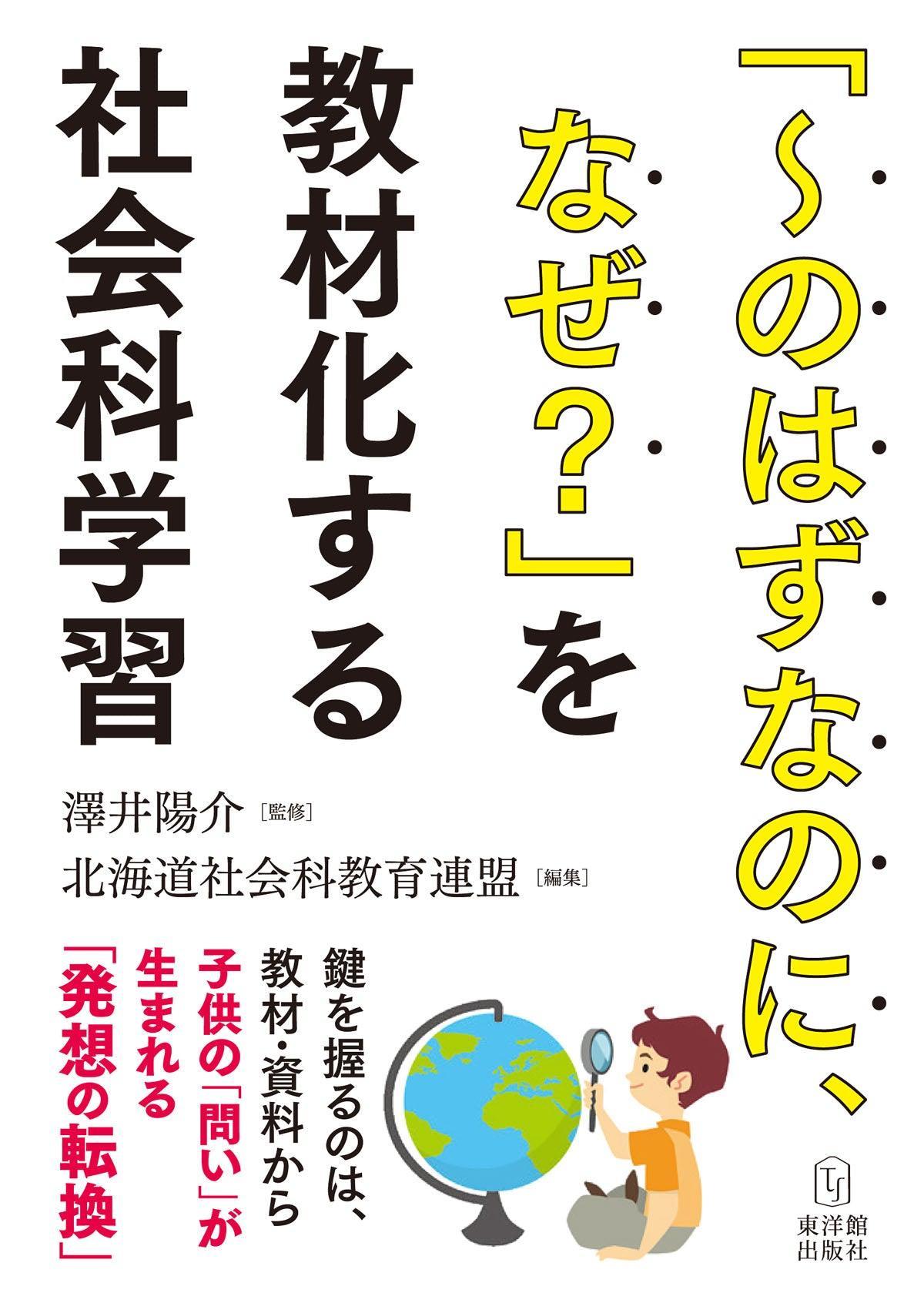

「~のはずなのに、なぜ?」を教材化する社会科学習

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

![鍵を握るのは、教材・資料から子供の「問い」が生まれる「発想の転換」「〜のはずなのに、なぜ?」を教材化する社会科学習[監修]澤井陽介 [編集]北海道社会科教育連盟](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0268/4397/1755/files/9784491049427.IN01.jpg?v=1666054205)

単元を通じて、私たちが学習してきたことは「~のはず」だったのに、学習したことと「なぜ?」先生が提示した資料とズレているのだろう?

これは、学習問題の定型句、「問いの王道」であり、社会科授業のど真ん中に鎮座する不易であり流行です。

この社会科学習における「問いの王道」を主たるテーマとして研究し、実践し、まとめあげたのが本書であり、理論、座談会、実践事例で構成しています。

発想を転換する教材化の方法

本書では、社会科学習を通じて、いかなる困難に対してもプラス思考で柔軟に問題を解決する力が育まれるようにする教材化の方法や、視点を変えることでマイナスの陰に潜んでいたプラス面が見えてきたり、素朴概念の中に意外性が潜んでいることに気付いたりたりする教材化の方法を紹介しています。

子供が真に「おもしろい!」と思える教材化の鍵を握るのは、教材、資料から子供自身の「問い」が生まれる「発想の転換」にあります。そこで、本書では「発想の転換」を促すために、古くて新しい課題「~のはずなのに、なぜ?」の教材化にチャレンジしているのです。

本書において特に重視している考え方

これからの社会を生き抜くために求められるのは、子供たちが自在に「見方・考え方」を働かせられるようになることです。そのためには、実社会を形成するさまざまな人々の「見方・考え方」に触れる必要があります。学習を通じてそのような人々のチャレンジを直接的に学ぶことで、子供たちの社会的事象を見る視点が養われます。そこで、以下の授業づくりを重視します。

- ・子供一人一人が「大人って素敵だな。自分も将来そういう大人になりたいな。」と大人へのあこがれをもてるような単元をつくる。

- ・単元の一番濃いところを学習できるような「社会的事象の意味を考える問い」が生まれる本時をつくる。

- ・教師軸である「教材化の視点」を子供軸である「追究の視点」に結び付ける。

こうした考え方をベースに教材化を図り、単元をつくり、子供たちとともに学習を進めていくことで、「子ども自らが社会をおもしろく見る『目』」が、確実に養われます。

子供が追究・解決しようと思える前提条件

主体的・対話的で深い学びの実現、見方・考え方を働かせる単元づくり、ICTの効果的な活用、個別最適な学びなど、学習の方法や過程(プロセス)の重要性が脚光を浴びています。小学校社会科も学習指導要領(2017)において、社会的事象の見方・考え方、選択・判断する力、多角的に考える力など、資質・能力の育成に資する問題解決的な学習の充実が示され、各地域、各学校の研究課題となっています。

しかし、不易なものとして存在するのは「どうすれば子供たちが面白く学べる社会科にできるか」という研究課題です。面白くなければ子供は主体的に学ばないというシンプルなロジックが常に存在しているからです。

ここでいう面白さとは、瞬間的に現れて消える「面白おかしさ」ではありません。知りたいことが徐々に見えてくる「追究する面白さ」、不思議に思った疑問点を「解決する面白さ」です。社会科の授業では内容・教材次第で面白さが決まるということは、教師の誰もが経験的に理解しているところだと思います。この「子供が面白く学べる社会科の授業」へ向かうために必要なのが「教材化」なのです。

社会科は、日本の社会の中で生きる人々の「知恵」「工夫や努力」「苦心」「協力」などを取り上げ、子供がそのよさを学ぶ教科です。実在した(実在する)人々が、様々な課題を解決しながら力を合わせて生きてきた(生きている)様子から、子供が社会における自分の生き方を考えるようになってほしいという願いがこめられているからです。

本書における「発想の転換」とは、実社会の人々の考え方や生き方から、社会を見る「新たな視点」とともに社会の中で生きていく「生き方のロールモデル」を見いだそうとしている点に特徴があります。こうしたロールモデルの存在に子供が気付けるようにするための「仕掛け」を設けています。それが「発想の転換」を促す本時の問いです。

q④を重視した授業設計イメージ

シンプルな図ですが、本書掲載の授業設計イメージとピタリ重なります。さらに特徴的な点はq④(順序ではなく後半の問いという意味)の場面で人間(実社会の人々)の姿(工夫や努力、協力、意図、思い、願いなど)がより鮮明に描かれるようになっている点です。

子供たちの理解は、人間が登場したときにより共感的になります。社会的事象の意味を理解することも、実社会の課題やその解決策に気付くことも、子供が勝手に思い描くことではなく、人間の姿によって投影されたものを見つめるからできるのです。

社会科は社会の仕組みを学ぶ教科ですが、その内容の一端に仕組みを形づくり支えている人間の姿を位置付けて社会的事象の意味や特色の理解に迫ろうとする学びは、社会科における本質的で「深い」学びであろうと思います。

教材化の視点と追究の視点

「社会的事象の見方・考え方」の説明では「視点」という言葉を使っています。教師の意図を中心に考えれば「教材化の視点」です。一方で子供の学びを中心に考えれば「追究の視点」です。

例えば、第3学年の内容(1)に「古くから残る建造物の分布に着目する」ことが示されています。この場合、「分布」が「位置や空間的な広がりに関わる視点」となります。着目させるよう教材化・資料化するのは教師、着目して追究するのは子供です。

前者では、教師が「どの地域のどの建物群を取り上げるか」という事例選択や「地図上にどのように分布の様子を表すか」といった検討を行います。後者では子供が「なぜこの地域に古い建物が集まっているのか」「いつ頃、地域のどんな背景で建てられたのか」などの問いをもって追究します。

この「教材化の視点」と「追究の視点」を結び付ける授業をどのようにつくっていけばよいか。教師の意図が教材に込められ、それを感じ取って子供が自ら追究する「問い」(~のはずなのに、なぜ?)のある授業こそが、「見方・考え方を働かせて学ぶ」授業となるのです。