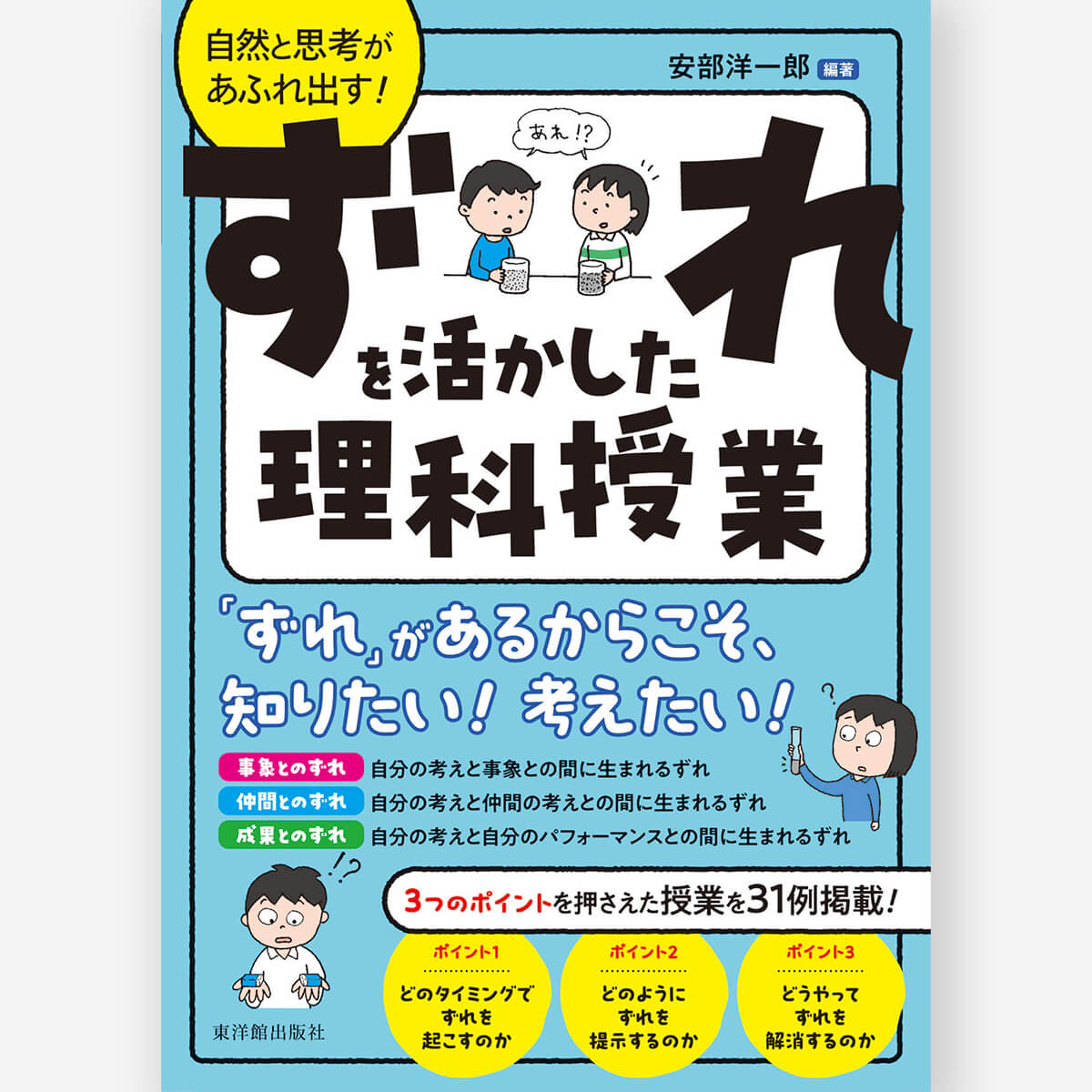

自然と思考があふれ出す!ずれを活かした理科授業

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「ずれ」をきっかけに、子どもの思考が動き出す!

本書の概要

子どもが考え始めるのは、自分の知っていることと違う何かに出会った時。例えば、昆虫の脚が6本だと知っている子がモンシロチョウの幼虫を見たら、「あれ? 脚が16本ある?」と考え始めるでしょう。子どもの思考を促すためには、このような子どもの「あれ?」を引き出す仕掛けを授業に組み込んでいくことが大切です。本書では、「ずれ」を効果的に活用するための3つのポイントを丁寧に解説するとともに、「ずれ」を活かした魅力的な授業事例をたっぷり31例紹介しています。

本書からわかること

3種類の「ずれ」

子どもたちは、どんな授業を面白いと感じるのでしょうか? 著者が小学生にアンケートをとったところ、「友達の意見と自分の意見が違っていたとき」や「実験の結果と自分の考えが違っていたとき」に、面白いと感じることがわかりました。つまり、自分の考えと何かとの間に「ずれ」が生じているときに意外性や面白さを感じ、思わず考えたくなるのです。このような「ずれ」に気づいた状態を、教育心理学では「認知的葛藤」と呼びます。

本書では、この「ずれ」を3種類に分類して、詳しく解説しています。

①事象とのずれ:自分の考えと事象との間に生まれる「ずれ」

②仲間とのずれ:自分の考えと仲間の考えとの間に生まれる「ずれ」

③成果とのずれ:自分の考えと自分のパフォーマンスとの間に生まれる「ずれ」

「ずれ」を活かす3つのポイント

「ずれ」は多ければ多いほどよいのでしょうか? 実は、多すぎると意外性が薄れ、「ずれ」に飽きるという逆転現象が起きてしまいます。授業の中に「ずれ」を適切に組み込むことで、子どもの好奇心を刺激し、思考を深めることができるのです。本書では、次の3つのポイントを提示して、「ずれ」を活かす手立てを解説しています。

ポイント① どのタイミングで「ずれ」を起こすのか

ポイント② どのように「ずれ」を提示するのか

ポイント③ どうやって「ずれ」を解消するのか

「ずれ」を活かした31例の授業実践

本書では、3種類のずれを活かした授業事例を、全学年、全領域にわたって、31例掲載しています。3つのポイントをふまえながら、子どもの「あれ?」を引き出す仕掛けを組み込んだ、選りすぐりの授業実践です。

「ずれ」の視点がもたらす授業力向上のヒント

「ずれ」について知ることは、教師にとって、自分の授業を見直し、指導を変化させるきっかけにもなります。

授業前…授業のどこで「ずれ」を活かすかという視点をもつことによって、子どもたちに何を考えさせたいかという授業内容の核心を理解することができる。

授業中…驚いて声を上げる、黙って考え始めるなど、授業中の子どもの反応を見たとき、どこに「ずれ」があったのかという視点で捉えることによって、その「ずれ」を活かしながら、子どもの思いに寄り添った指導ができる。

授業後…授業がうまくいったときこそ、「ずれ」を活用する3つのポイントに基づいて授業評価をすることによって、よかった点を今後の授業に活かすことができる。

こんな先生におすすめ

・面白い理科の授業をしたいと思っている先生

・子どもたちが自ら考えるように促したいと思っている先生

・認知的葛藤を活かした授業実践に興味のある先生