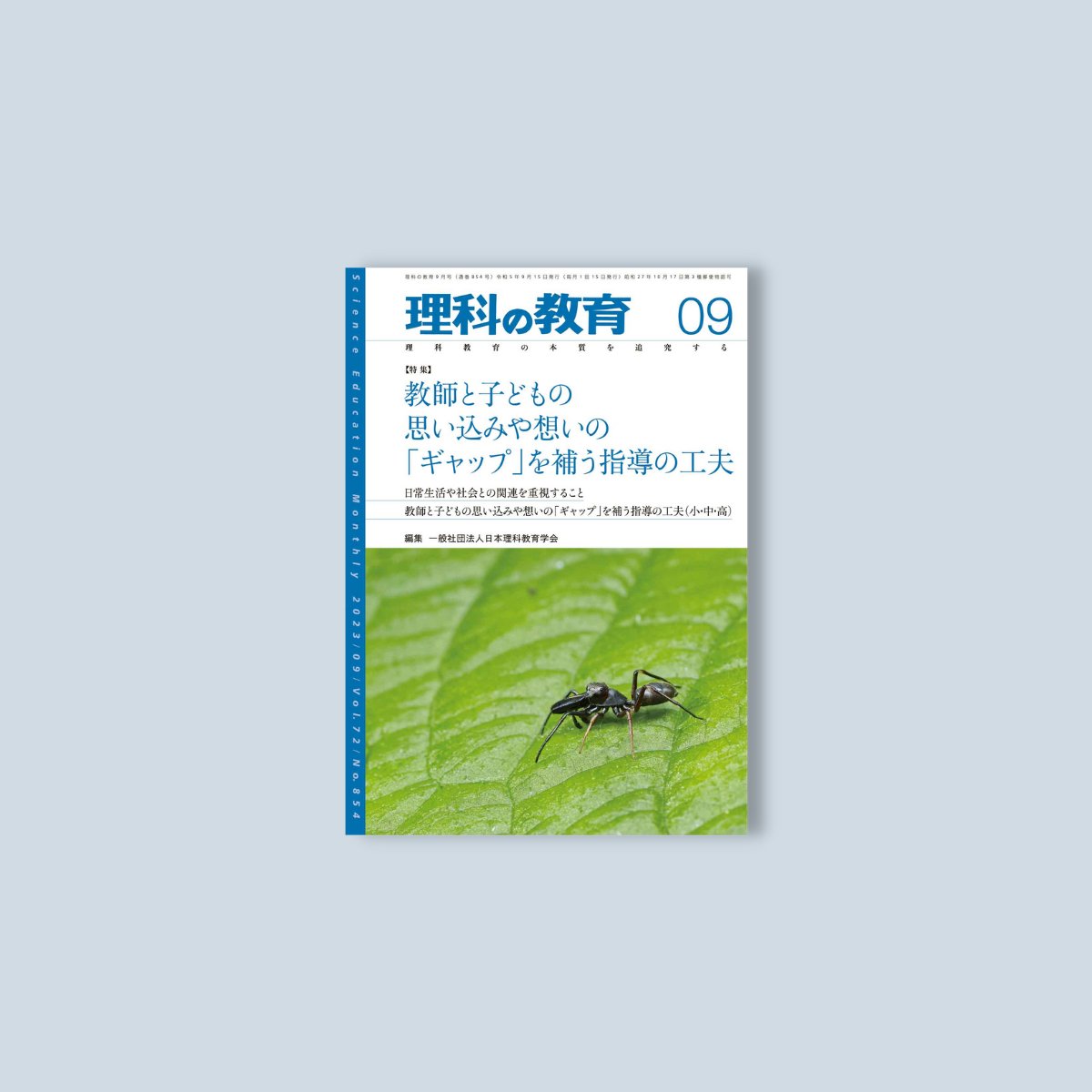

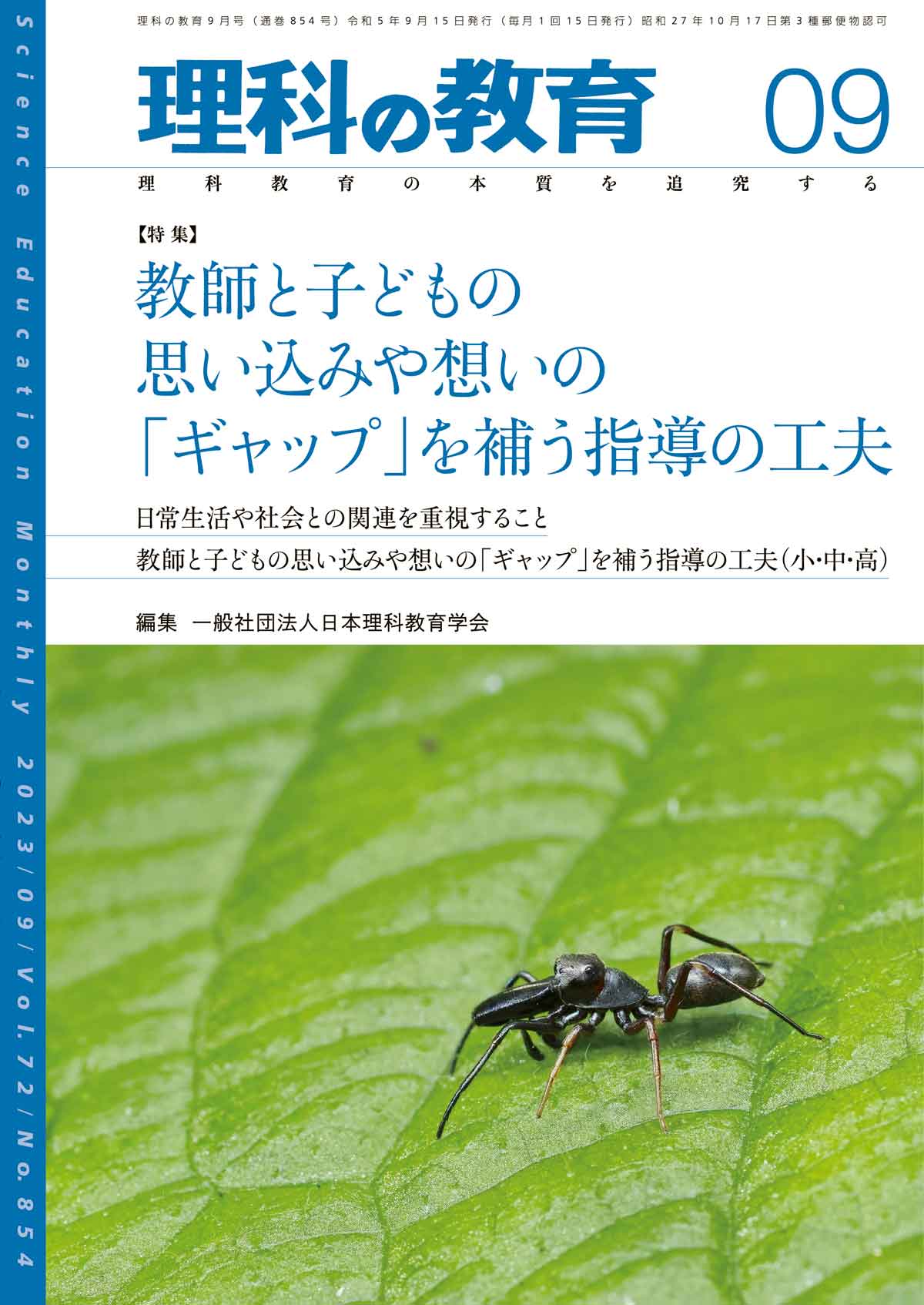

月刊 理科の教育2023年9月号

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

特集:教師と子どもの思い込みや想いの「ギャップ」を補う指導の工夫

「ギャップ」を改善・解消する実践の在り方とは

理科授業を進めて行く中で、教科書には載っているものの日常生活から消えてしまったものが多くあります。例えば、マッチや缶切り、栓抜きなど、教師は「当たり前」と思っていることが、子どもにとっては決して「当たり前」ではなく、「知らない」ことも多いです。指導する中で、その「ギャップ」を感じている先生方も少なくないのではないでしょうか。

小・中学校学習指導要領では、改訂のポイントとして「理科を学ぶことの意義や有用性の実感及び理科への関心を高める観点から、日常生活や社会との関連を重視すること」と示されています。高等学校学習指導要領においても「科学に対する興味・関心を高めるため、人間生活にかかわりの深い内容で構成し、観察、実験を重視した科目として『科学と人間生活』」が存在しています。そこでは、授業の指導計画を作成するときにも、日常生活との関連を図ること、他教科との関連を図ること、科学技術が日常生活や社会を豊かにしていること、安全性の向上に役立っていることなどに触れることが求められています(※下線は、いずれも筆者による)。

子どもにとって日常生活や社会、人間生活との関わりとは何でしょうか。日常における様々な経験が乏しくなり、原理やメカニズムもわかりづらくなっている現状が指摘されています。現代においては科学の発展とともに家電・道具の進化や複雑化、さらには一層のブラックボックス化が進んでいます。例えば、オール電化により、かつては日常生活の代表であった火を使わない生活が普通となり、人類の進化の証し(あかし)、 日常の証し(あかし)であった火ですら、目にすることのない子どもが増えてきています。

理科の学習においても、例えば小学校第4学年の 「水のあたたまり方」の学習時では「風呂の追い炊き」 を事例として扱い、「表面は熱いが、混ぜるとまだ冷たい」という日常経験と結び付ける授業展開が、以前は「当たり前」でした。しかし、今ではボタン一つで湯張りや追い炊きができる全自動が主流になっているため、具体的な事例として話しても、子どもの心は全く動かされません。また、中学校の「上皿天秤」や 「ばねばかり」についても、デジタル化が進み、原理が一目でわかるような「はかり」で質量や重さを計測する機会がなくなっているなど、日常生活との関連を図ることが難しくなってきています。このように、今まで「日常生活や社会との関連」の典型的な事例とされてきたものが、時代とともに日常生活では使われなくなっているものが少なくないのです。

一方で、子どもの誤概念、わかったつもりによる認識のずれ、教師は子どもの主体性を重視して「当たり前」に観察・実験していると思っていても子どもはそう思っていなかった事例など、多くのところで「ギャップ」が顕在化していることも否めません。

時代の移り変わりの中で、教師として「~したい」という想いで授業を進めてきた(工夫してきた)けれど、実際の授業では子どもの反応が「思ったより薄かった」という経験はないでしょうか。本特集では、そのような教師と子どもとの「ギャップ」の経験を共有し、 それぞれの視点における解決の一例を紹介します。これらを共有することで、理科と日常生活との関連を図る様々な実践や解決策を、自身の授業改善の一助としていただけることを願っています。

(『理科の教育』編集委員会)