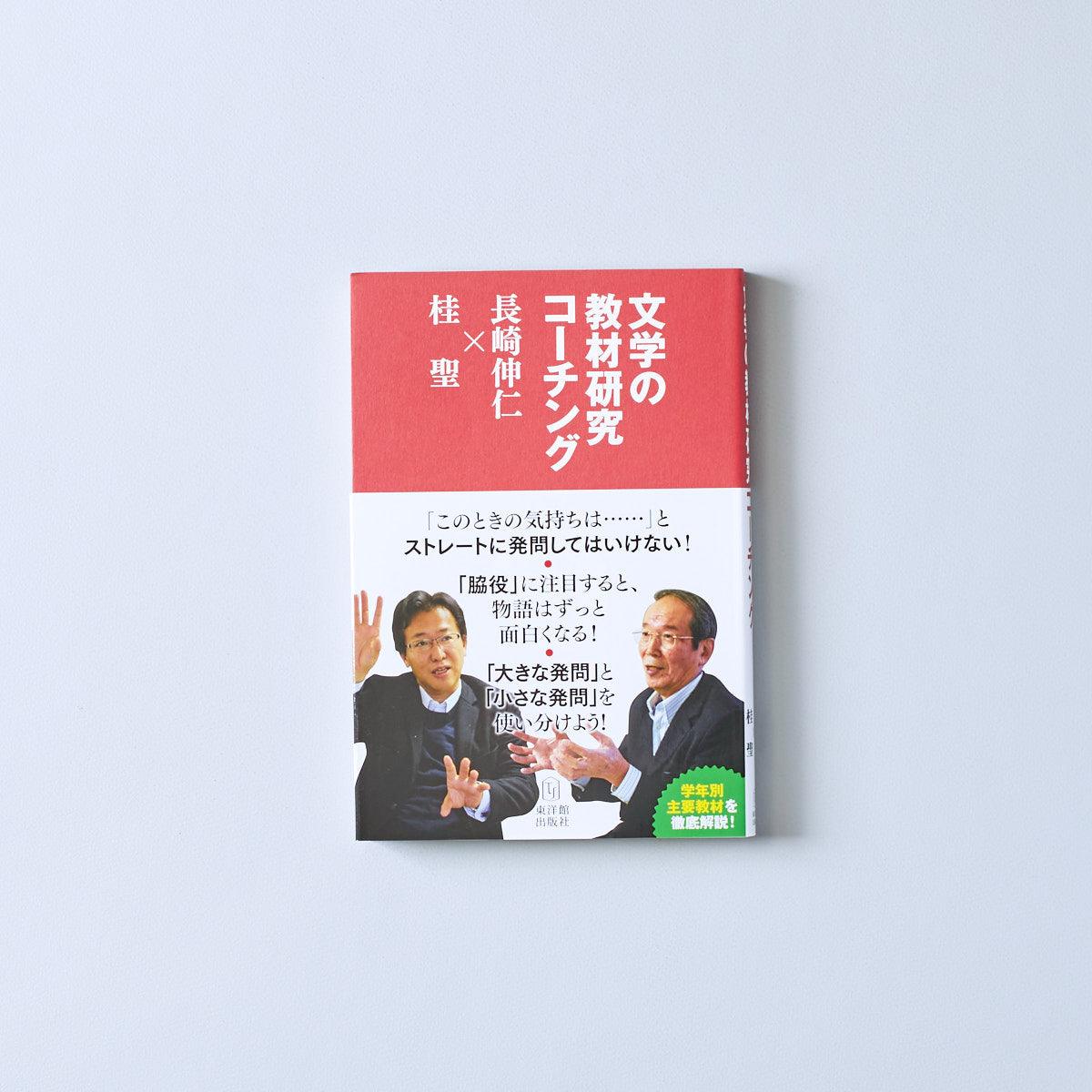

文学の教材研究コーチング 長崎伸仁 × 桂 聖

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「青年教師」との対話である「教材研究コーチング」を通して、一つ上の教材研究の力を身に付けるための道筋をわかりやすく解説。「海の命」「モチモチの木」「お手紙」など、知っていたはずの主要教材の読み方ががらっと変わる! 子どもが考えたくなる・話したくなる文学授業へとご招待します。

○登場人物の心情をストレートに発問してはいけない!

○「脇役」に注目することで、読みや発問が面白くなる!

○「大きな発問」と「小さな発問」を使い分けよう!

○実は「海の命」には原作があった!

○中心人物の心情には周囲の人物から迫ろう!

○主題を教えるのではなく、主題の「読み方」を教えよう!

………

わたしは、算数の授業を子どもたちと創っていきたいと思い、日々悪戦苦闘しています。子どもたちが笑顔になるために、算数の授業をどう創っていけばよいのか、ずっと困ってきました。今も困っています。 ある日の算数の授業のことです。女の子が伝えたいことを言った後、2種類の声が聞こえてきました。 「ああ、そういうことか」 「意味わかんない」 という2種類です。わたしは子どもたちの声を聞いて、笑顔で次のように言いました。 「今2つの声が聞こえたよ。『ああ、そういうことか』『意味 わかんない』 の2つ。意味わかんないっていう人?」 下の写真をご覧ください。1年生の子どもたちは実に素直ですね。ほとんどの子どもたちが手を挙げました。「わからない」と表現することは悪いことではありません。我々教師は、わからないことをそのままにしてしまう子どもを育ててはいけません。子どもたちの表情を見て、立ちどまりながら少しずつ進んでいくとよいのです。 女の子は言いたかったことを言ったのですが、ほとんどの子どもたちが「わからない」と手を挙げました。 さて、この後、教師は何と言えばよいのでしょうか。迷ってしまいませんか。ひょっとしたら、何も迷わずに子どもの代わりに教師が説明してしまうこともあるのではないでしょうか。 わたしはこのとき、 「もう一回がんばってみる? みんなに『ここまではわかる?』って聞きながら、言うといいと思うよ」 と言いました。この女の子にがんばってほしかったからです。自分の声で、自分の力で、教室にいる仲間たちに自分の考えを伝えてほしかったからです。