小学校5年 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 社会 板書シリーズ

イラストで見る 全活動・全行事の学級経営のすべて 小学校5年

イラストで見る 全活動・全行事の学級経営のすべて 小学校5年

小学校5年 上巻 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ

小学校5年 上巻 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ

小学校5年 下巻 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ

小学校5年 下巻 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ

小学校5年 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて 体育 板書シリーズ

小学校5年 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて 体育 板書シリーズ

小学校5年 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて 外国語 板書シリーズ

小学校5年 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて 外国語 板書シリーズ

小学校5年 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 理科 板書シリーズ

小学校5年 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 理科 板書シリーズ

小学校高学年 板書で見る全時間の授業のすべて 特別の教科道徳 板書シリーズ

小学校高学年 板書で見る全時間の授業のすべて 特別の教科道徳 板書シリーズ

板書で見る全単元の授業のすべて 国語 小学校5年上 ―令和6年版教科書対応―

板書で見る全単元の授業のすべて 国語 小学校5年上 ―令和6年版教科書対応―

板書で見る全単元の授業のすべて 国語 小学校6年下 ―令和6年版教科書対応―

板書で見る全単元の授業のすべて 国語 小学校6年下 ―令和6年版教科書対応―

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

「板書シリーズ 社会」の編著者である、国士舘大学教授、前文部科学省視学官

澤井陽介先生に「板書シリーズ 社会」の特徴や活用の仕方についてお話を伺いました。

社会科らしい「見方・考え方」とは…

私はよく研究会などで、「中学校の先生は“教科”の専門家で、小学校の先生は“教育”の専門家である」という話をします。

中学校の先生は専科ですが、小学校の先生はいろいろな教科を教えます。中学の教科書は専門性の高い資料集のようなイメージですが、小学校の教科書は問題解決の授業展開が分かるようにしながら、どんな先生方にも使いやすいように、汎用性高く作られています。

また、中学校の社会科では、世界の動きを背景に日本の動きを見るようになり、視野が広がります。また、歴史的に見る、地理的に見るなど、専門的に学問を背景とした見方、多面的、多角的な考察の仕方になっていきます。

一方、小学校の社会科では、地理的に見る、歴史的に見るという前の段階で、一つの地点だけ見ていると分からないけれど、「空間を広げて見る」と捉えやすくなるとか、一つの時点だけ見ていると分からないけど、「時間の経過で見る」とものごとの意義付けが分かるといった見方を大事にしています。これらが、中学校社会科の地理的分野、歴史的分野の学習につながります。

また、小学校における人と人や事象と事象との関係性、「つながり」を見ていくという見方が、中学校社会科の公民的分野につながっていきます。小学校の中学年ではこの「つながり」を複合的に見るのではなく、一つの立場に立ってしっかりと見ていきます。

小学校で「空間を広げて見る」「時間の経過で見る」「つながりで見る」という学び方を大事に授業展開し、問題解決を積みかさねることが、中学校の学習につながるということです。言い換えれば、それが社会科らしい「見方・考え方」だということになるのです。

社会科の学習評価

評価において大事なのは「目の前の子供たちにどういう人間に育ってほしいか」を考えることです。はじめに評価ありきで考えると、授業を定型化したり、パターン化したりしてしまう危険性があります。それでは本末転倒です。

この授業を通して、今回の学習指導要領のどの部分の資質・能力を身に付けさせようとしているのか、どんな力を育てたいのかを、先生自身が考えた上で評価をすればいいのです。これはどの教科にも言えることだと思います。

中央教育審議会答申でも複数の単元にまたがって評価してもいいとしているわけで、評価がはじめにありきではなくて、資質・能力ありきだと言っているのです。ですから1年間を俯瞰して、「この単元はこういうねらいでいこう」「この単元は子どもにうんと任せてみよう」といったメリハリがより大事になってきます。

社会科は、みんなで調べて考えて進めていく、集団思考の教科なので、子ども一人一人が自分の学習を振り返ったり、調べ方を考えたり、考え直したりする場面を、単元のどこで設定すれば一番自然な流れになるか、1年間を見通してどの単元でどの程度入れたらいいかなどと、知恵を働かせなければいけません。一様、一律にこれがいいというような授業の定形化を求めているわけでもありませんから、教師一人一人が考えるべきことなのです。

新しい「板書シリーズ」では、巻頭の理論ページに学習指導要領の趣旨を踏まえ、その学年で身に付けてほしい資質・能力や授業づくりのポイント、評価の進め方等をまとめています。本シリーズにはたくさんのヒントがつまっているので、ぜひ参考にしてみてください。「評価をしなくてはいけないからこういう授業をする」というのではなく、目の前の子どもにどう育っていって欲しいかがまず先にあって、それを具体的にイメージすることができれば、「ここでこそ評価すべきだ」という場面が分かると思います。

「板書シリーズ 社会」の活用法

私は教育学部を出ているわけではなく、最初は民間企業に勤めていて、その後に通信教育で教員になっていますから、教師になりたてのころは専門性が足りていないなかでいきなり全教科を教えなくてはいけませんでした。当時の私にとっては、教科書と指導書が頼りでした。そんな中で、社会科は逆に教科書を見ても、そのまま授業ができるようになっていなかったから、むしろ資料を中心に子供たちとやり取りしながら楽しくできたのです。

多分、先生方が一番基盤にするのは教科書だと思うのですが、社会科の教科書というのは汎用性を高くしてつくっていますので、教科書だけで1時間の問題解決の授業が満足できるようにできるかと言われると疑問です。だから「板書シリーズ」に載っているような事例をつまみ食いしながらやるとよいと思います。

「板書シリーズ」では見開き1時間で授業の流れがわかるようになっていて、どこでどんな目的でこの資料を使うか、活用するかということが分かりやすくなっています。

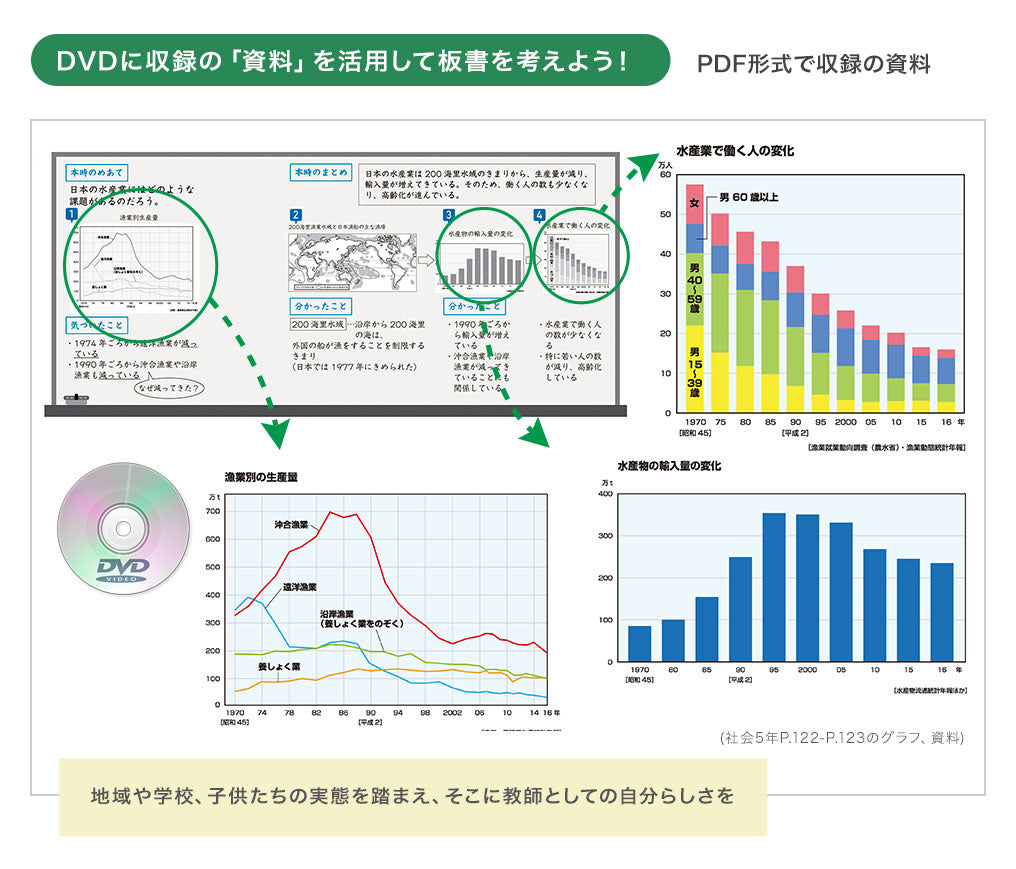

付属しているDVDには、そういった資料が収録されていたり、資料活用の仕方のヒントが載っていたりするので、それをぜひ併用しながら板書のイメージと併せて資料の使い方について考えていただくと参考になると思います。

ただ、いつまでも「板書シリーズ」に頼るだけの授業をやっていては駄目です。自分のライフステージを考えて、「板書シリーズ」をうまく使って積み上げていってもらうといいかなと思います。授業というのはこういう資料の出し方をして、こういう展開でこうまとめ上げれば一定の授業ができるのだということが「板書シリーズ」でわかったら、さらに地域や学校、子供たちの実態を踏まえ、そこに教師としての自分らしさを入れながら、目の前にいる子どもたちとの共同作業で板書計画を考えていって欲しいと思います。

指導書すら見ない先生がいるという話を聞くこともあります。春季、夏季、冬季の休業日を利用するなどして、先生方にはぜひ教科書や指導書に一回は目を通して頂きたいと思います。指導書をベースにしながら、自分なりに工夫するというステップを踏んでいくと、学習指導要領の言葉の意味がよく分かってくると思います。