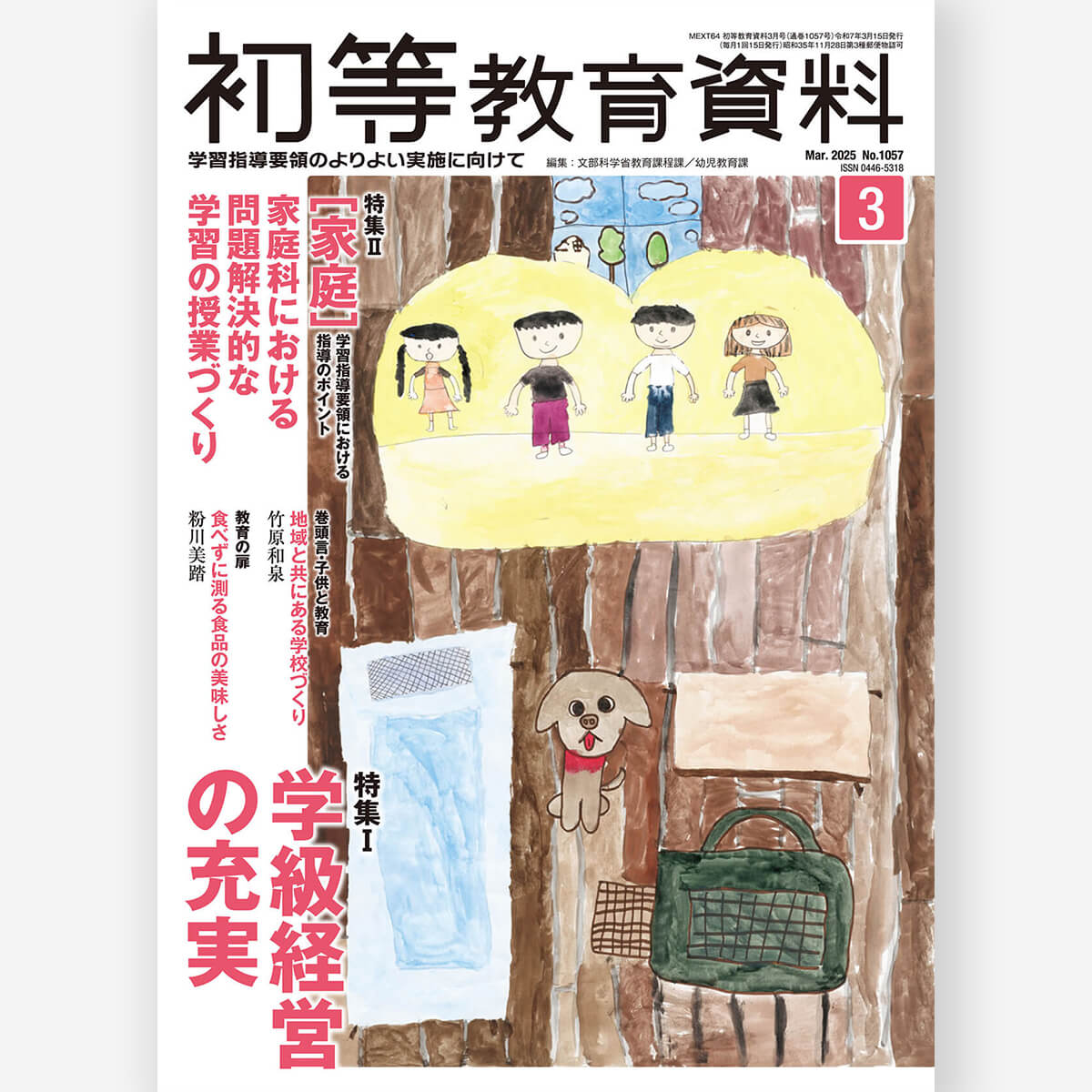

月刊 初等教育資料2025年3月号

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

特集Ⅰ

学級経営の充実

小学校学習指導要領(平成29年告示)では、学級経営について、「学習や生活の基盤として、教師と児童との信頼関係及び児童相互のよりよい人間関係を育てるため、日頃から学級経営の充実を図ること。また、主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと、個々の児童の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により、児童の発達を支援すること。あわせて、小学校の低学年、中学年、高学年の学年の時期の特長を生かした指導の工夫を行うこと」と示されています。また、生徒指導提要(令和4年改訂)でも、児童生徒の発達を支えるという視点が重要であることが示されました。

このことから、学級経営の充実には、次の視点が欠かせないと言えるでしょう。

・子供の発達を支える視点に立った生徒指導と学級経営

・協働的な学びの中にある人間同士のリアルな関係づくり

・多様な背景をもつ子供も集団への所属感をもてる学級づくり

本特集では、この3つの視点の論説と事例を紹介することで、各学校や学級が現在直面している喫緊の課題に対応した「学級経営の充実」の推進につながることを期待します。「幼稚園」「入学当初」「中学年」「高学年」「特別支援学級」における生活づくり充実の取組のほか、「教科担任制の強みを生かした事例」「複式学級における関係づくりの事例」「日本語の習得に困難のある子供への事例」など、幅広い実践を紹介しています。新年度の学級経営に向けて、是非、本特集を活用ください。

特集Ⅱ

学習指導要領における指導のポイント[家庭]

家庭科における問題解決的な学習の授業づくり

「小学校学習指導要領(平成29年告示)」では、家庭科の目標⑵として「日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、様々な解決方法を考え、実践を評価・改善し、考えたことを表現するなど、課題を解決する力を養う」とあります。これは、問題解決的な学習を通して、習得した「知識及び技能」を活用し、「思考力、判断力、表現力等」を育成することにより、課題を解決する力を養うことが明確に示されたものです。

従前の家庭科の授業では、教師が課題を与え、それについて子供が解決していくような学習を行うことが多く見られました。このような授業を行っていると、子供は教師からの指示を待つ、受け身の学習態度が育成されることが懸念されます。

これからの社会における急激な変化に主体的に対応していくためには、自ら課題を設定し、解決していく力が必要となります。したがって、教師が一方的に与えた課題に取り組ませようとするのではなく、子供が「これは何とかしなければ」など、日常生活の中から自らの問題を見いだして課題を設定し、習得した知識及び技能を活用しながら課題の解決に向けて取り組む問題解決的な学習による授業づくりが求められています。

そこで本特集では、二つの座談会の様子と、それぞれの座談会で話題になった事例を紹介しています。座談会1及び事例1では「授業づくりで大切にしたいこと」として、問題解決的な学習を成立させるためにどのような指導が必要かについて、座談会2及び事例2では「授業づくりから学んだこと」として、問題解決的な学習の授業づくりの実際について取り上げました。ぜひ、これらも参考にしていただき、家庭科における問題解決的な学習を更に充実させ、子供たちに家庭科における資質・能力が育成されることを期待したいと思います。