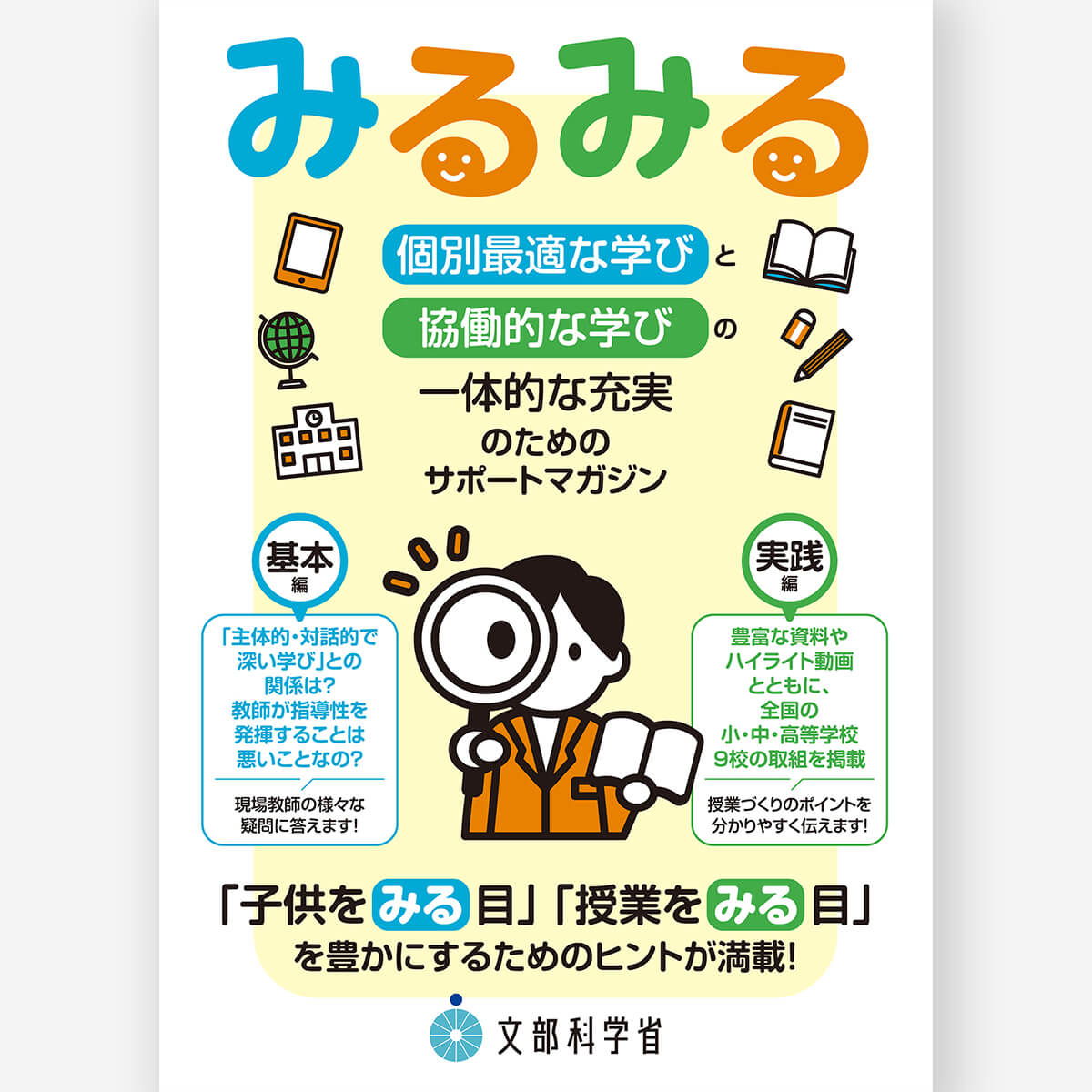

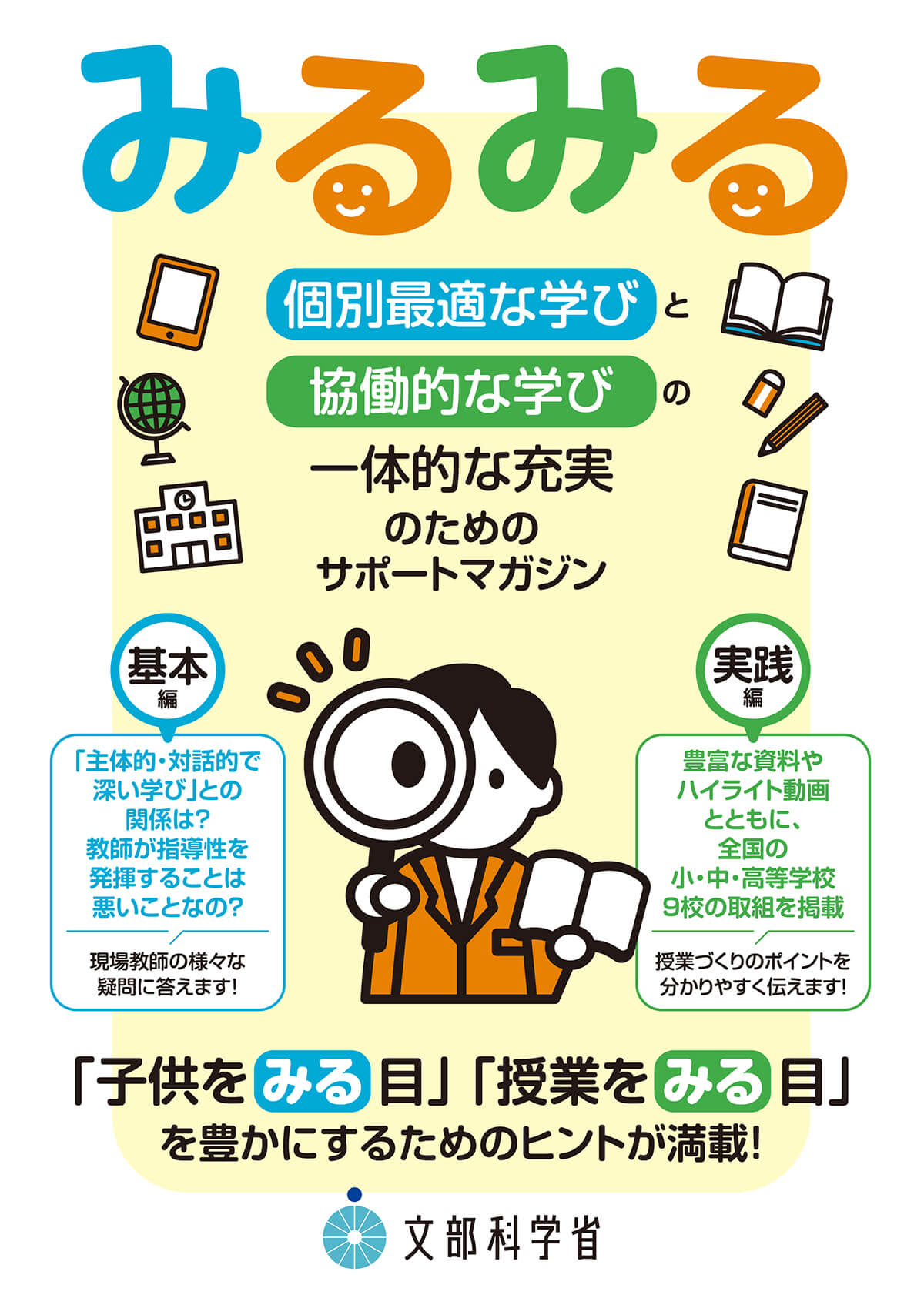

「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のためのサポートマガジン『みるみる』

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

文部科学省による「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」の公式資料刊行! ~小・中・高等学校の挑戦的な9つの事例を掲載~

本書の概要

「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」に関しては令和答申以降、「具体的にどのような実践に取り組んでいけば良いか分からない」「学習指導要領との関係性が分からない」など多くの疑問が寄せられていました。本書は、「個別最適な学びと協働的な学びの 一体的な充実」に向けた授業づくりを行う上で、基本となる考え方、小・中・高等学校の挑戦的な9つの事例を掲載しています。

本書からわかること

「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」とは?

① 個別最適な学び

教室にいるたくさんの子供たちは、様々な個性や特性を有しています。耳で聞いて理解をするのが得意な子供もいれば、目で見て理解するのが得意な子供もいます。また、話すことでアウトプットをするのが得意な子供もいれば、書くことでアウトプットをするのが得意な子供もいるでしょう。教室にいるA さんにとって「主体的・対話的で深い学び」が実現できる授業は、果たしてB さんにとっても「主体的・対話的で深い学び」ができるものとなるのでしょうか。

日本語を家であまり話さない子供、特異な才能のある子供、発達障害の可能性のある子供、不登校や不登校傾向のある子供、家にある本の冊数が少なく学力の低い傾向が見られる子供……。教室の中には、実に多様な子供たちが共に学んでいる状況であることをまずは理解しないといけないのです。

特定の指導方法や学習方法を全員に対して採用したからといって全ての子供の学びを「主体的・対話的で深い学び」にできるとは限らず、子供一人一人の興味・関心や学習特性を踏まえながら、学びの実現を目指していくことが重要となります。こうしたことが、令和答申において「個別最適な学び」が提唱された背景にあります。

② 協働的な学び

子供一人一人の学習特性に応じた学びにより、誰一人取り残さず全ての子供に資質・能力の育成を目指していくため、「個別最適な学び」を目指していくのであれば、それぞれの子供が異なる学習課題に対して一人で学んでいる姿が理想と言えるでしょうか。

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」は、子供たちがよりよく資質・能力を身に付ける上で不可欠です。子供たちが学校教育を通じて、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越えて、持続可能な社会の創り手となることができるようにするためには、「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥ることのないよう、「協働的な学び」と一体的に充実していくことが大切なのです。

「主体的・対話的で深い学び」と「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実」の関係

近年、学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」と令和答申が示す「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」の関係性がどうなっているのか、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」が「主体的・対話的で深い学び」を上書きしたのかという疑問も聞かれます。この点については、あくまで「主体的・対話的で深い学び」の実現を通じて資質・能力の育成を図っていく、ということを多様な特性を有する全ての子供において実現するということが出発点としてあり、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」はそのための具体的な改善の視点であることに留意していただきたいと思います。

例えば、子供一人一人が個別に学ぶ場面や協働する場面が準備されていたとしても、子供たちの「主体的・対話的で深い学び」につながっていなければ、本末転倒になってしまいます。「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」が自体が目的化することがないよう、「主体的・対話的で深い学び」を通じた資質・能力の育成という出発点に立ち戻って考えることが大切です。

実践編の内容と読み方・使い方

実践編では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を図り、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に力を入れて取り組む全国の小・中学校及び高等学校の9校を取材し、取材に基づいて各記事を作成しています。取材校は、各校の授業づくりにおける重点や特徴を大切にしつつ、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のために以下の内容にバランスよく取り組んでいる学校を選定し、掲載しています。

① 資質・能力の育成を目指した単元での授業づくり

② 単元計画の共有等を通じた子供たちが自ら学習を調整しようとする学習環境の設定

③ デジタル学習基盤の整備・活用

④ 学級経営・学習集団づくり、学校経営・教職員集団づくり

各記事は、およそ次の内容で整理し、内容がイメージしやすいよう、授業場面の写真やハイライト動画、単元計画などの資料画像等を掲載しました。

○ 授業づくりの取組の全体像とそれまでの経緯

○ 単元による授業づくりの要点や考え方

○ 実際の授業場面とその特徴

○ 授業づくりを支える学校全体としての取組

取り上げた実践はいずれも、学習指導要領や同解説に照らして改善の余地がないものとしてお示ししているものではありませんし、様々な課題に直面しながら授業改善を続けてきた、いわば挑戦途上の実践です。記事の中では、授業づくりの過程における各校や教師の悩みや葛藤、失敗談なども掲載させていただきましたが、それらに真摯に向き合い、授業改善に挑み続けてきた各校や教師の努力と熱意に敬意を払いつつ、各校の取組をポジティブに受け止めていただくことを願います。

また、記事で取り上げた単元はあくまで各学校全体の実践の一部分であり、学校の教育活動全体を通じて様々な工夫を行いながら資質・能力の育成を図っているものです。また、各学校の地域や子供たちの実態に応じて適した実践は異なると考えられます。したがって、読者の皆様には、「これが正解」「これさえ取り入れればよい」といったように、特定の学校の方法をそのまま取り入れようとするのではなく、それぞれの地域や子供たちの実態を踏まえて、記事で取り上げた各校の取組のエッセンスを自校の文脈で捉え直し、多様で豊かな実践につなげてください。

こんな方におすすめ

・「個別最適な学びと協働的な学び」を学びたい先生、研究主任、管理職

・「個別最適な学びと協働的な学び」を推進しようとする自治体・教育関係者

・探究的な学び、自由進度学習、自己調整学習、多様性を生かした指導に関心のある先生

・小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、管理職、指導主事、教育関係者、保護者