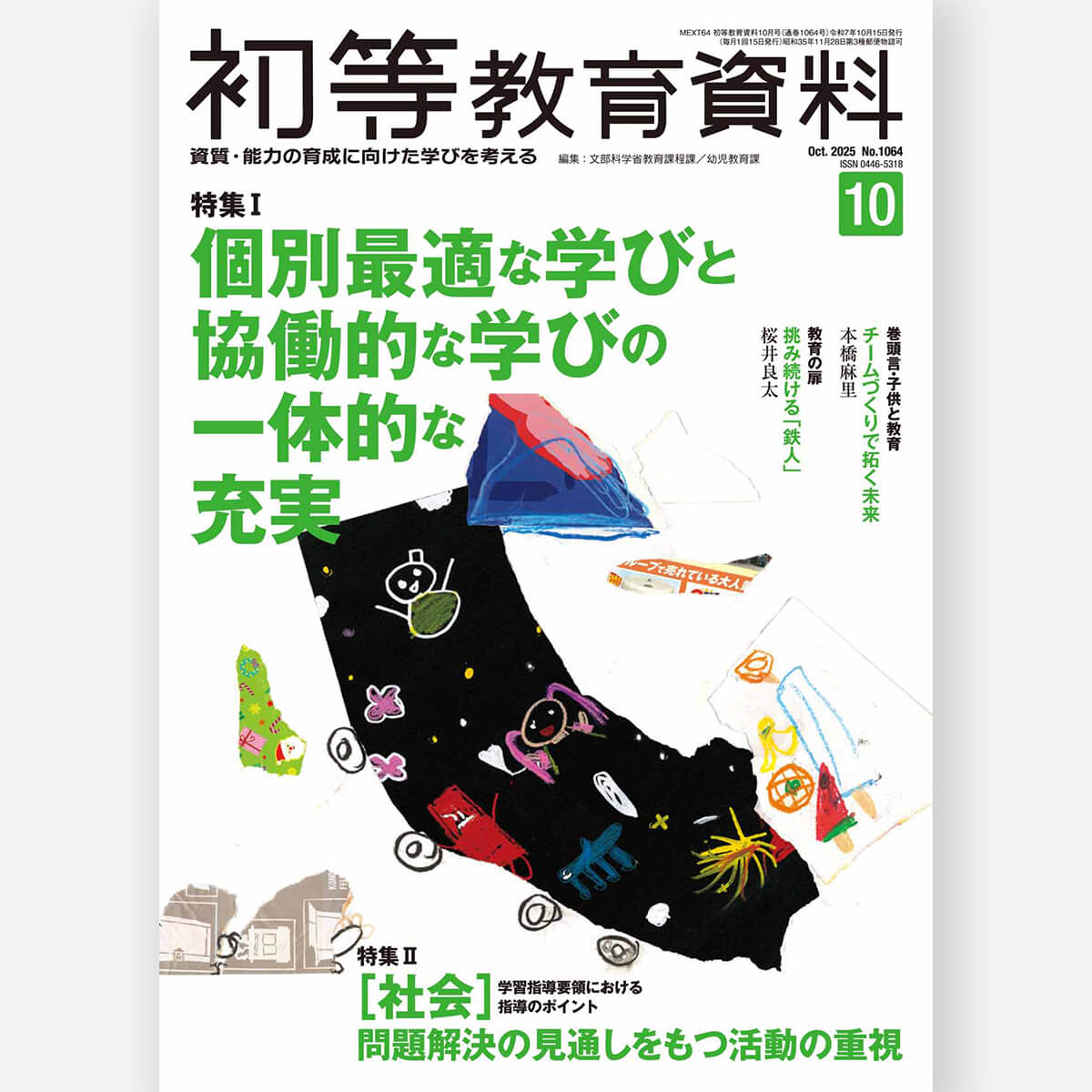

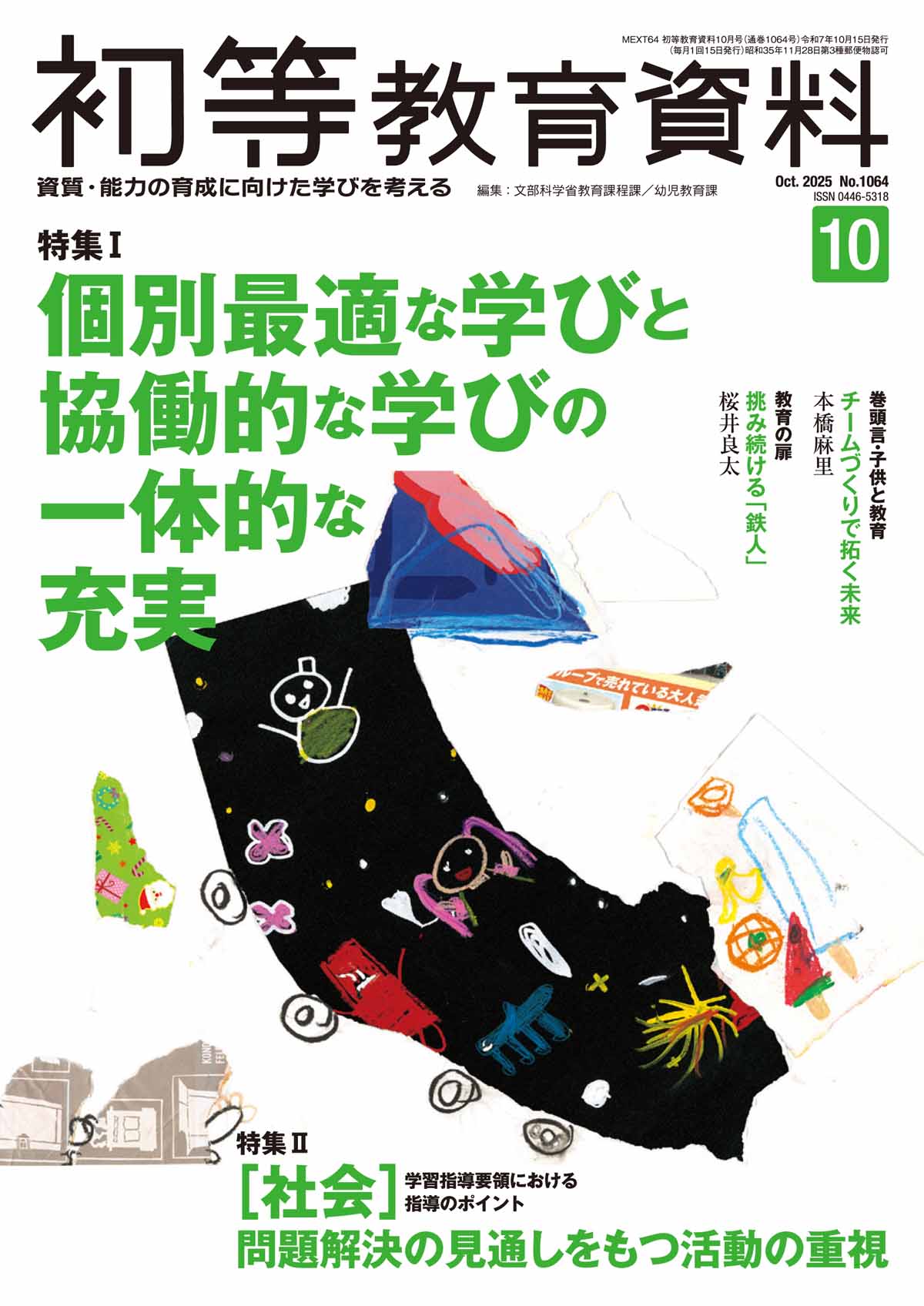

月刊 初等教育資料2025年10月号

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

特集Ⅰ

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

令和3年1月の中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」では、社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難となってきている中、子供たちの資質・能力を確実に育成する必要があり、そのためには、現行学習指導要領の着実な実施が重要であるとしています。その上で、2020年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」とし、その姿を「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」としました。ここでは、「個に応じた指導」を学習者視点から整理した概念である「個別最適な学び」と、これまでも「日本型学校教育」において重視されてきた「協働的な学び」とを一体的に充実することを目指しています。

現在、本答申の内容について賛同する声も多く聞かれている一方で、分かりやすい発信を求める全国の先生方の声も寄せられている状況です。

そこで本特集では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」をテーマに掲げ、その解説や全教科の事例および教科調査官解説を掲載することで、全ての子供たちの可能性を引き出す学びを考える一助としていきます。

学習指導要領における指導のポイント[社会]

問題解決の見通しをもつ活動の重視

令和7年7月25日に令和四年度実施の学習指導要領実施状況調査の結果について国立教育政策研究所のHPで公表されました。小学校社会科において学習指導要領実施状況調査から明らかになった成果と課題については、次の4点に整理して示されています。

○資料から問いを見いだすことは相当数の児童ができているが、問題解決の見通しをもとうとすることに課題があると考えられる。

○資料から情報を読み取ることは相当数の児童ができているが、社会的事象の特色や意味を考え説明することや、読み取ったことを基に図や文などにまとめることに課題があると考えられる。

○社会に見られる課題を捉え、社会への関わり方を考えようとすることに課題があると考えられる。

○内容により基礎的な知識及び技能の定着に課題があると考えられるものや具体的な事実に基づいて社会的事象の特色や意味を理解することに課題があると考えられる。

さらに、明らかになった成果と課題を踏まえた改善の方向性としては、次に示す3点です。

・ 学習の問題について追究・解決の見通しをもつ活動、複数の情報を関連付けて社会的事象の特色や意味を考え説明する活動、学習で身に付けた知識を使って自分で考えた図や文などでまとめる活動を重視する。

・ 社会に見られる課題を踏まえ学習したことを基に、自分たちにできることなどを考えたり、社会への関わり方を選択・判断したりする活動を重視する。

・ 内容に関しては、例えば、地理的環境の学習において基礎的な知識や技能が定着する指導や、例えば、政治の学習において具体的な事実や意義などを政治の働きと結び付けて考えるようにする指導の充実を図る。

問題解決的な学習活動の充実に関する改善の方向性に示されている学習活動の重視の中で、本特集では、「学習の問題について追究・解決の見通しをもつ活動」の重視について解説していきます。

※2025年度限定サービス:2025年度の初等教育資料をご購入いただいた方に、特典として、2018年度の初等教育資料の抜粋電子版閲覧サービスを提供しています。当該年度の初等教育資料の文部科学省の解説、教科調査官記事のみになります。詳細は本誌、最終ページをご確認ください。ダウンロード用の二次元コードがあります。(記事の内容は2017年度当時の状況のものになりますので、予めご了承ください。)