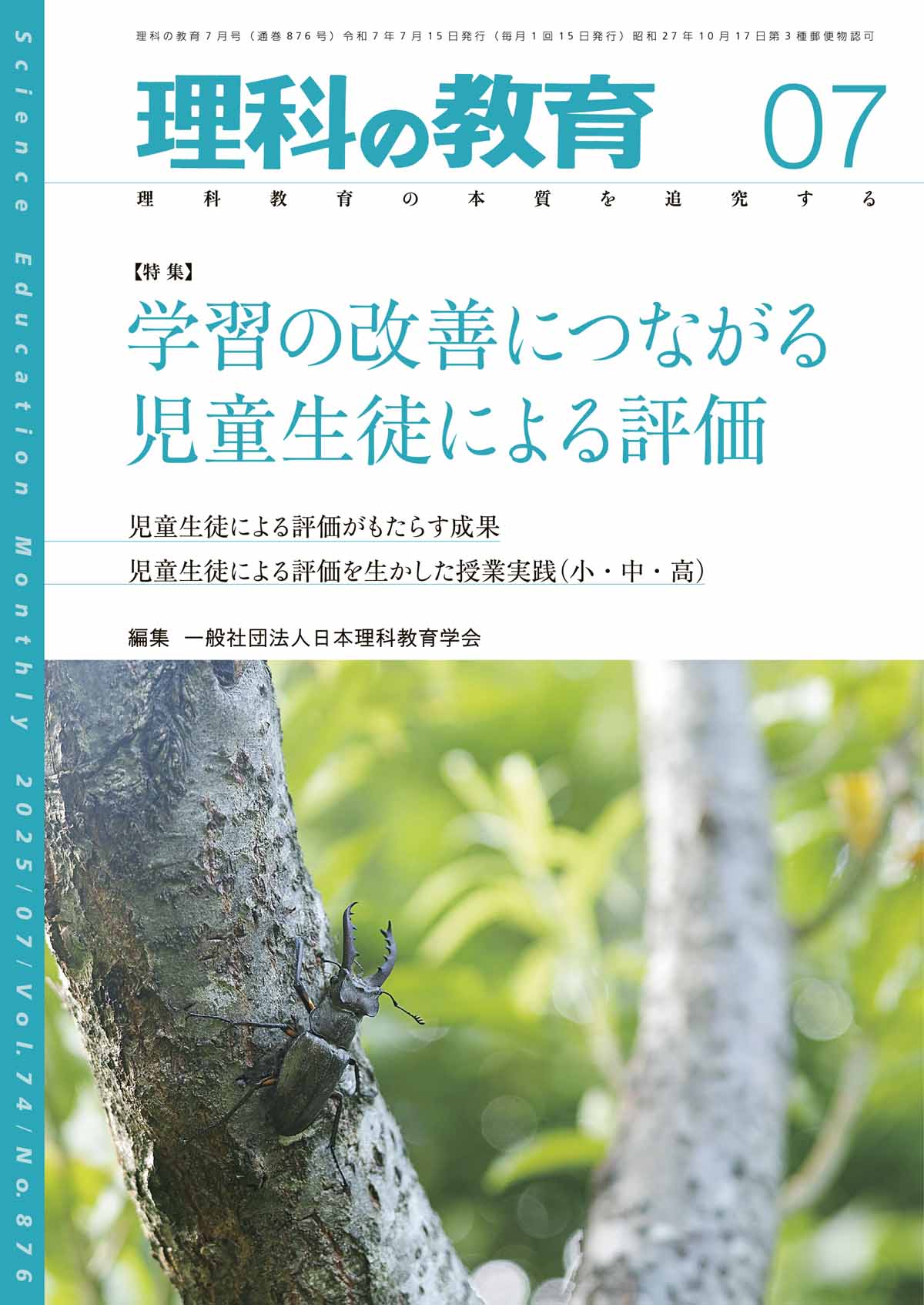

令和7年7月号

通巻876号

2025/Vol.74

【特集】

学習の改善につながる

児童生徒による評価

■児童生徒による評価がもたらす成果

●自己評価の難しさと指導の在り方-自己評価はズレている?-

久坂 哲也11

●学びと評価が一体化する未来-相互評価がもたらす主体的な学習と指導改善を

実現する新たなアプローチ- 後藤 顕一15

●「自己評価」による非認知能力の育成-OPPA論を活用した学習者主体の学び-

中島 雅子19

■児童生徒による評価を生かした授業実践(小学校)

●子どもの「知りたい」「やってみたい」を授業に-子どもの自己評価から授業の

在り方を考える- 永田 理佳23

●子どもが自身の表現を評価し,更新する姿

-小学校第5学年「物の溶け方」の単元を事例に- 佐野 綾音26

●相互評価を取り入れた考察改善の実践-ICTを活用した「より納得する考察へ

高める相互評価活動」を通して- 田中 拓哉29

■児童生徒による評価を生かした授業実践(中学校)

●生徒同士のつながりによって改善しながら進める探究学習-中学校理科第2学年「電流と磁界」におけるワークショップ型理科授業の実践から-

小岩井 爽32

●評価規準を示して自己評価を促すことで「主体的に学習に取り組む態度」に

対する意識を高める実践の紹介-eポートフォリオの活用を通して-

藤田 一克35

●理科の「見方・考え方カード」を活用した自己評価の取り組み-自己評価を共有することで生まれる気付きを生かす試み- 兵地 梓38

●探究の過程を振り返り,その妥当性を検討できる生徒の育成-探究の過程の

各過程を構造化させた理科授業のデザインを通して- 木村 貴博41

■児童生徒による評価を生かした授業実践(高等学校)

●「指導と評価の一体化」を図る高等学校化学基礎の授業-単元「酸化還元反応」における「学習を振り返る活動」を通して- 大方 祐輔44

●評価規準を明示した相互評価による深い学び

-相互評価は探究の過程を振り返り,修正する場面となる- 生田 依子47

連載講座

●『理科教育学研究』を授業に生かす

地層を教室に持ち込んでみた―ボーリングコアを用いた小学校6年生の授業―

高橋 唯 50

●生徒をひきつける観察・実験

ブタの血液の観察 岡田 仁 52

●教材研究一直線

魅力的な鉱物の実験④ 田中 千尋 54

●教材の隠し味

誤差の少ない実験を通して納得を伴った理解を得る,力の合成・分解実験

本田 智 56

●概念構築を目指した探究型授業

~電流と磁界~直流と交流の違いは何? 荒尾 真一 58

●図書紹介

八嶋真理子・辻健〔編著〕『はじめての理科』 森本 信也 60

●先生はサイエンスマジシャンNEXT

予測不可能! まゆ玉ころがし 辻本 昭彦 61

学会通信 63

全国大会(四次案内) 66

入会案内 68

次号予告 72

〈今月の表紙〉

ミヤマクワガタ

学名:Lucanus maculifemoratus

コウチュウ目クワガタムシ科。

雑木林,ブナ林などに生息する。比較的気温の低い山間部に生息していることが多い。

表紙写真:片平久央

表紙・本文デザイン:辻井 知

(SOMEHOW)

[Breaking News] Nationwide Academic Achievement Test 2025:

Questions and References of Science

Evaluation of Lessons By Students,

Aimed to Improve Learning

11 Difficulty in Building a Child's Self-Esteem, and How to Help Boost It: Is Self-Esteem Different From the Reality?

HISASAKA Tetsuya, Iwate University, Iwate

15 Future of Integrating Learning with Evaluation: A New Approach to Realizing the Active Learning and Improvement in Teaching Produced by Mutual Evaluation

GOTO Ken-ichi, Toyo University, Tokyo

19 Development of Non-Cognitive Ability by Using "Self Evaluation": Learner-based Learning by Using OPPA Theory

NAKAJIMA Masako, Saitama University, Saitama

23 Transforming Children’s Desire of “Curious to Know” and “Want to Try” Into Science Lessons: To Consider Ideal Lessons From the Viewpoint of a Child's Self-Esteem

NAGATA Rika, Zengyo Elementary School, Kanagawa

26 Children Evaluate Their Own Expression, and Do an Update: An Example of “Dissolving Substances in Water” in 5th Grade

SANO Ayane, Mitsuzawa Elementary School, Kanagawa

29 Practice of Improving Consideration by Adopting Mutual Evaluation: “Mutually Evaluating Activity to Make a More Convincing Consideration” by Using ICT

TANAKA Takuya, Kurume Elementary School Attached to University of Teacher Education Fukuoka, Fukuoka

32 Inquiry-based Learning to Improve by Making a Connection Between Students: Practice of Workshop-style Science Lessons of “Electric Currents and Magnetic Fields” in 8th Grade

KOIWAI Akira, Lower Secondary School Attached to Saitama University, Saitama

35 Practice of Raising Students' Awareness About "Attitude to Active Involvement in Learning" by Helping Evaluate their Own Learning, and by Showing Them Evaluation Criteria: Making Use of e-Portfolio

FUJITA Ikkatsu, Yoshida Lower Secondary School, Shizoka

38 My Efforts to Make a Self Evaluation System, Using “Cards for Developing Scientific Perspectives” in Science Class: Efforts to Make Use of Awareness Derived from the Sharing of Self-Evaluation

HYOUCHI Azusa, Lower Secondary School Attached to Kanazawa University, Ishikawa

41 Development of Students Who Can Look Back on Discovery Processes, and Assess its Validity: Instructional Design in Science, Structuring the Each Process of Discovery Processes

KIMURA Takahiro, Lower Secondary School Attached to Gunma University, Gunma

44 The Instruction of High School “Basic Chemistry” Designed to “Integrate Teaching with Evaluation”: “Activity of Looking Back on Instruction” in “Redox Reaction”

OOGATA Yusuke, Lower & Upper Secondary School Attached to Hiroshima University, Hiroshima

47 Deep Learning by Using Mutual Evaluation with its Criteria Being Made Explicit: Looking Back on Discovery Processes, and Making Modifications By Mutual Evaluation

IKUTA Yoriko, Nara Prefectural Seisho Lower & Upper Secondary School, Nara

50 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom

52 Demonstrations to Attract Students

54 Hot Pursuit of Science Material Development

56 Tips to Spice up Instructional Materials

58 Inquiry-based Lessons Aimed at Constructing Conception

60 Book Review

61 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>

目次英訳:柿原聖治

A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji