理科の教育

令和7年10月号

通巻879号

2025/Vol.74

【特集】

理科授業でこんなこともできる!-教室を飛び出し,ダイナミックな実践に挑戦しよう-

■ダイナミックな授業実践の工夫と効果

●ダイナミックなものづくり教材「たたら製鉄」

-ダイナミックな連携も視野に入れて- 境 智洋6

■ダイナミックな実践事例(小学校)

●教員が自然を調べることから始める河川学習

-地域の自然とアイヌの人々の文化を通して- 舘 英樹10

●児童が身体の諸感覚を働かせて創り上げる理科学習

-第6学年「水溶液の性質」- 長島 雄介12

●本当に安全なの?学校の地面から始まる防災学習

-エージェンシーを育む理科・総合的な学習- 真田 順平14

●南極に熱中する授業をつくる!

-第63次南極観測隊同行から帰国しての実践- 渡邊 雅浩16

●エジソン電球を作ろう-第3学年「電気の通り道」- 牧 逸馬18

●空気と水のふしぎハンターズ

-四つの目で「見えない世界」を捉える理科探究- 大崎 貢20

■ダイナミックな実践事例(中学校)

●奥出雲のたたら製鉄を題材とした中学生向け授業実践記録

-サイエンスエコツアーの試み- 田中 伸也・大方 祐輔22

●星空を起点に探究と表現がつながる理科学習の実践-小学6年生の導入から高校生の探究へとつながるプラネタリウム活用実践- 樋泉 あき・矢崎 貴紀24

●生分解性プラスチックから考える私たちの未来-企業とつながることで見えてきた理科の先にある社会とのつながり- 里 浩彰26

●自然に目を向ける意識を育む「マイフィールド」の実践

-敷居が低く,誰でも簡単に取り組めるお手軽観察- 河野 晃28

●植物に必要なものは光と水だけじゃない

-高糖度トマトの水耕栽培に挑戦- 菅野 俊幸30

■ダイナミックな実践事例(高等学校)

●理科の授業から発展した高校生のものづくり 大山 光晴32

●化学基礎と総合的な探究の時間で行った「たたら製鉄」の実践

-砂鉄から鉄製の道具を作る- 田中 耕治34

●火山をまるごと調べよう-十勝岳のふもとから- 美土路 建36

●質量と物質量の視点の往還を目指して

-化学実験室で行った体験活動,探究活動を中心に- 松髙 和秀38

●スイスのモルテラッチ氷河から学ぶ地球温暖化

-オンライン授業を活用した探究的な学習プログラム- 浅野 理紗・浅野 裕樹40

●離島研修(小笠原諸島)での自然体験活動を通して

-生物多様性の保全と外来種問題について考える- 矢追 雄一42

連載講座

●『理科教育学研究』を授業に生かす

凸レンズを通る光の道筋を可視化する―装置とシミュレーションを活用して―

鬼木 哲人 44

●生徒をひきつける観察・実験

2力の合成-的当てゲームでイメージ化- 江崎 士郎 46

●教材研究一直線

驚異の大食漢幼虫 田中 千尋 48

●教材の隠し味

「フィンガーバード」を用いた進化のシミュレーション 髙橋 政宏 50

●概念構築を目指した探究型授業

~太陽系の広がりとスカスカを実感する~

太陽系モデルをグラウンドと地図上に作ることによって 荒尾 真一 52

●先生はサイエンスマジシャンNEXT

惑星の音ってどんな音? 辻本 昭彦 54

オンライン全国大会

(一次案内) 56

学会通信 58

次号予告 64

Society of Japan Science Teaching

SCIENCE EDUCATION MONTHLY

2025/Vol.74/No.879

What You Could Do in Science Class! : Let’s Try to Arrange a Dynamic Event, Away From the Classroom

6 “Tatara Iron-making,” Used As an Instructional Material for Dynamic Making-Things: With Dynamic Collaborations in Mind

SAKAI Chihiro, Hokkaido University of Education (Kushiro Campus), Hokkaido

10 Learning About Rivers, in Which Teachers Themselves Start Exploring Nature: Through the Learning about the Nature of Local Community and the Culture of Ainu People

TACHI Hideshige, Naka-shihoro Elementary School, Hokkaido

12 Planning Science Lessons, in Which Children Give Full Play to Their Senses of Body: “Properties of Aqueous Solution” in 6th Grade

NAGASHIMA Yusuke, Elementary School Attached to Nara Women's University, Nara

14 Truly Safe? Disaster-Prevention Learning That Starts from the School Ground: To Foster Agency in Science and Integrated Study

SANADA Junpei, Toyosaki-honjo Elementary School, Osaka

16 Planning Lessons, for Children to Get Absorbed in the Antarctic: Travel in the Antarctic, Accompanied by the 63rd Antarctic Research Expedition, and Educational Practices of Using Its Experience

WATANABE Masahiro, Elementary School Attached to Utsunomiya University, Tochigi

18 Let's Make an Edison Bulb: “Pathway of Electricity” in 3rd Grade

MAKI Itsuma, Yoshino-higashi Elementary School, Kagoshima

20 Wonder Hunters Exploring Air and Water: Inquiry-based Science to Understand the “Invisible World” Through Four Eyes

OOSAKI Mitsugu, Seto SOLAN Primary School, Aichi

22 Report on Educational Practice of Tatara Iron-making in Okuizumo, Used As a Subject Matter for Middle Schoolers: Our Efforts of Science Eco-tourism Program

TANAKA Shinya, Fukuyama Secondary School Attached to Hiroshima University ; OOGATA Yusuke, Secondary School Attached to Hiroshima University, Hiroshima

24 Practice of Science Learning, Based on a Starry Sky, Extended to Exploration and Expressing Activities: Practice of Using Planetarium, Starting From 6th Graders To Inquiry-based Activity for High-schoolers

TOIZUMI Aki ; YAZAKI Takanori, Tamagawa Academy, Tokyo

26 Our Future As Seen from Biodegradable Plastic: Making Social Connections by Cooperation with Industrial Enterprises

SATO Hiroaki, Ochanomizu University, Tokyo

28 Practice of “My Field,” in Which Students Can Develop an Awareness of Nature: To Lower the Threshold of Observation, By Making It Easy and Simple

KOUNO Akira, Setagaya Lower Secondary School Attached to Tokyo Gakugei University, Tokyo

30 Light and Water Are Not Only Factors That Are Needed for Plants: Challenge of Using Hydroponics to Cultivate Tomatoes with High Sugar Content

SUGENO Toshiyuki, Hokushin Lower Secondary School, Fukushima

32 High-schooler's Making-Things That Is Advanced from Normal Science Class

OYAMA Mitsuharu, Shumei University, Chiba

34 Practice of “Tatara Ironmaking,” Assigned to the Class of 'Basic Chemistry' and 'Period for Inquiry-Based Cross-Disciplinary Study': To Build Tools for Iron-making, Starting from Iron Sand

TANAKA Kouji, Rausu Upper Secondary School, Hokkaido

36 Let's Explore Volcanoes Thoroughly: Start at the Foot of Tokachi-dake

MIDORO Ken, Asahikawa-minami Upper Secondary School, Hokkaido

38 Aiming to Exchange the Viewpoints Between Mass and Amount of Substance: Hands-on Activities and Inquiry-based Activities in Chemistry Laboratory

MATSUTAKA Kazuhide, Chienkan Upper Secondary School, Saga

40 Global Warming, Learned from Morteratsch Glacier in Switzerland: Inquiry-based Learning Program Through Online Classes

ASANO Risa, Ishioka Daiichi Upper Secondary School ; ASANO Yuki, University of Tsukuba, Ibaraki

42 Through the Field Experience Programs for In-service Education at Remote Islands (Ogasawara Islands): Think About the Conservation of Biological Diversity and the Eradication of Alien Species

YAOI Yuichi, Yaizu Chuo Upper Secondary School, Shizuoka

44… Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom

46… Demonstrations to Attract Students

48… Hot Pursuit of Science Material Development

50… Tips to Spice up Instructional Materials

52… Inquiry-based Lessons Aimed at Constructing Conception

54… My Teacher Is a Science Magician <NEXT>

目次英訳:柿原聖治

A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji

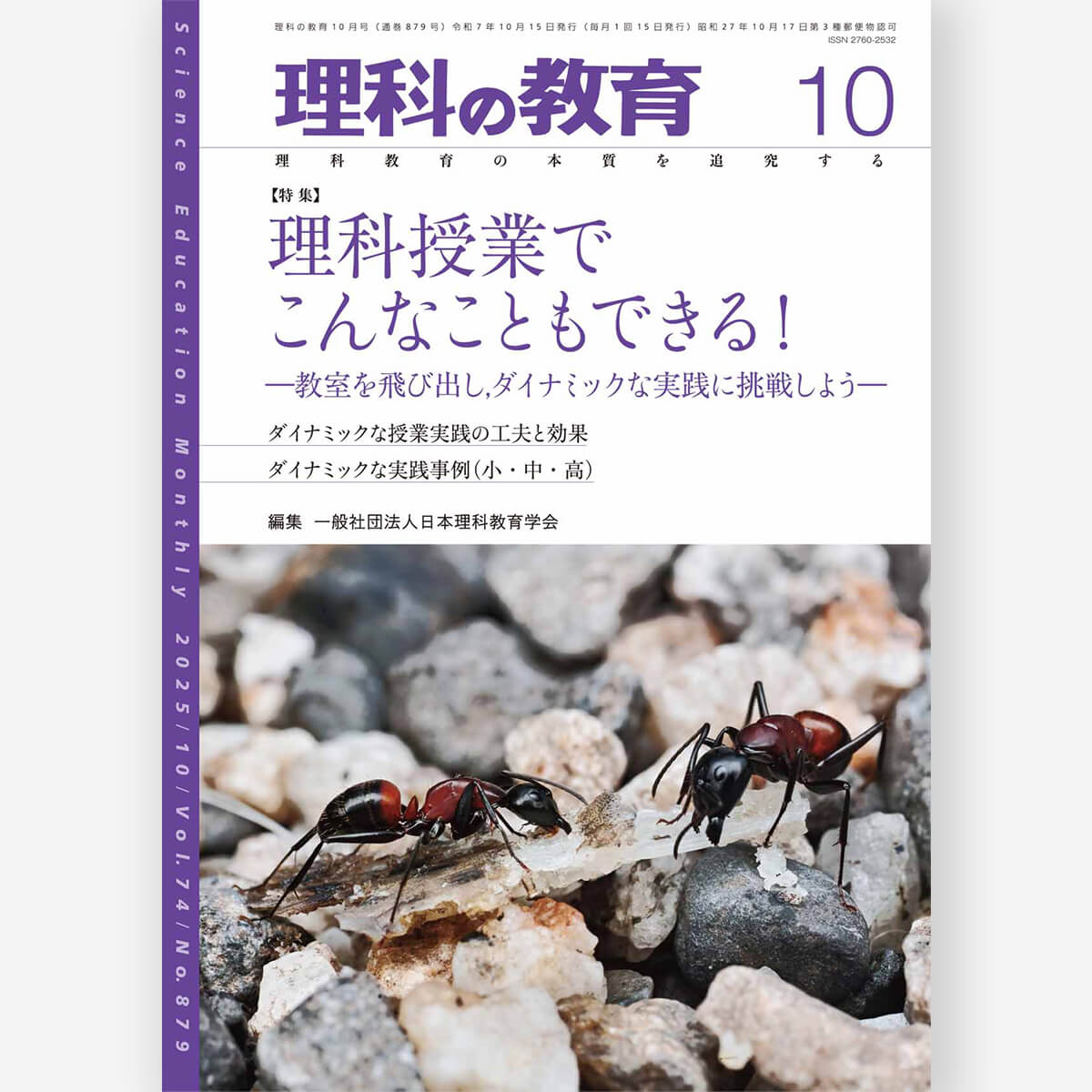

〈今月の表紙〉

ムネアカオオアリ

学名:Camponotus obscuripes

ハチ目アリ科。

和名のとおり,胸の部分が赤い大型のアリ。朽ち木や枯れ木に巣を作ることが多い。

表紙写真:片平久央

表紙・本文デザイン:辻井 知

(SOMEHOW)