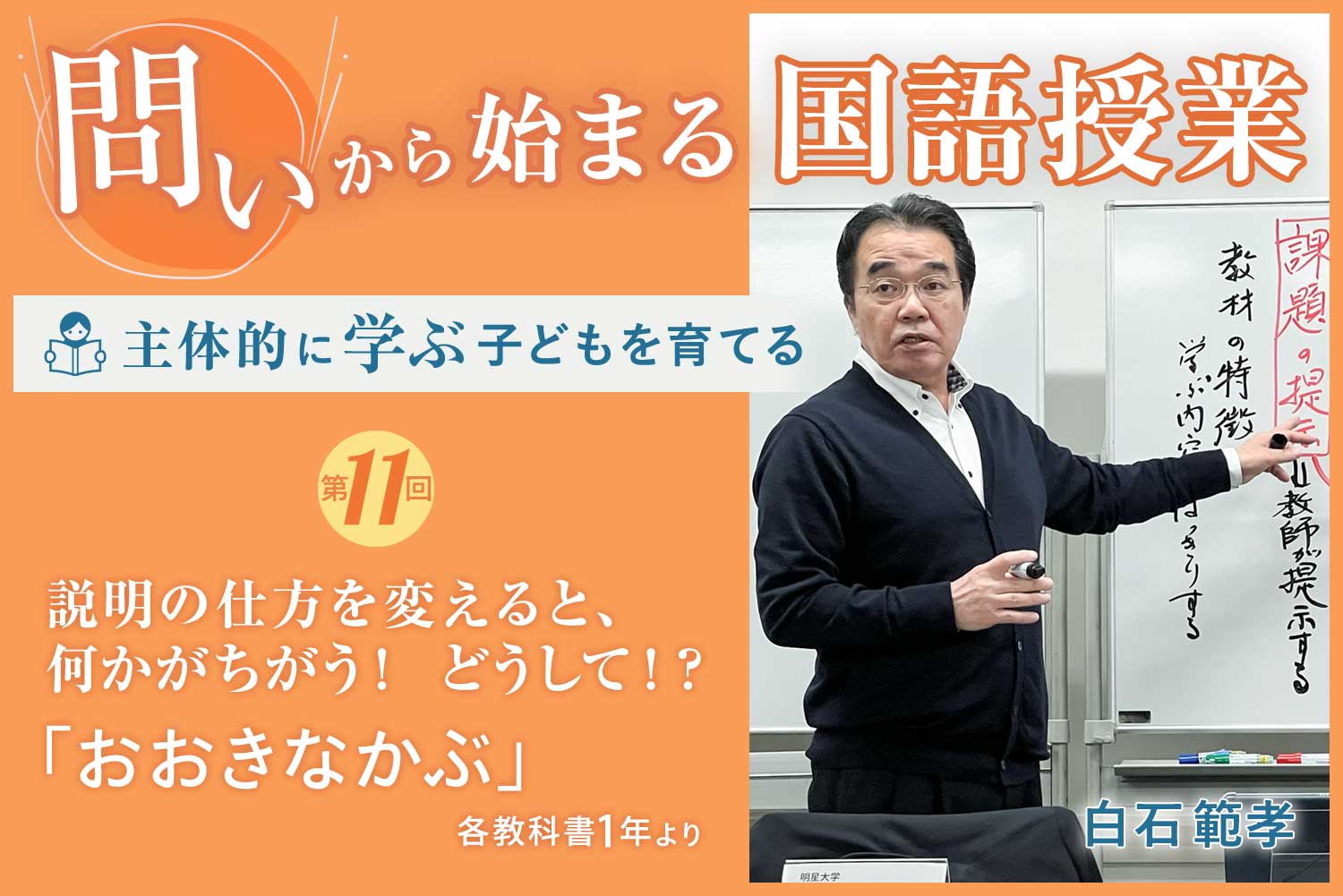

〈 齊藤一弥先生インタビュー 前編 〉『オーセンティックな算数の学び』(小野健太郎著)の刊行と同時に開始した本連載。最後のゲストは、算数の学習指導要領作成に携わり、数学的に考える資質・能力を育てる授業について、著作やご自身の実践を通して伝え続ける島根県立大学の齊藤一弥教授をお招きし、「トマトの授業」に代表される名授業を足場に、ずばり「オーセンティックな算数の学び」というテーマでインタビューを実施しました。

「トマトの授業」とは何だったのか

――小学校における「オーセンティックな学び」の例として、かつて齊藤先生が実践した「トマトの授業」はあまりにも有名で、「オーセンティック」と言われた時、多くの先生が、まずはあの実践を思い浮かべるのではないでしょうか。ですから今日は、「そもそも『トマトの授業』とは何だったのか」という話から始めたいんです。授業の背景であったり、先生のご意図であったりというところから、スタートしたいのですが。

(※編集注:「トマトの授業」とは、あらゆる品種のトマトの実物を比べながら、どのトマトがお買い得かを決める、5年生「単位量当たりの大きさ」の授業。齊藤一弥(2015)「算数・数学科 算数・数学という文化を丁寧に受け継ぐ」奈須正裕・江間史明【編著】『教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり』図書文化社、107−131頁に詳しい)

なるほど、そういうところからですね。

オーセンティックというとよく「算数の世界に日常の事象を持ち込む」と言われたりするんだけれど、私はそれはちょっと違う、と思っていて。

日常の問題解決をするに当たって、子どもたちが解決していこうとさまざまに思考したり、判断したり、表現したり……と何気なく無自覚的に行っていることの裏側に、「実は算数があった」、そういう話なんです。

子どもたちは日々、生活改善や行動改善といった、いわゆるPDCAのサイクルを回しながら生活しているんですよ。やりたいことがあって、そのためにプランを立てて、それを実行してみて、そして評価する。さらには、その次のステージへ……という、PDCAサイクルがあったとき、評価(Check)のタイミングで、「あれ、ちょっと困ったな」と、判断がつかない・うまく事が進まない、ということが起きる。「何をもってしてこれを解決したらいいのだろう」と考えた時に、実は、そこには算数という教科が守備範囲としている内容がある。

つまり「真正な学び」とは守備範囲の話であって、算数だけに限定される話ではなく、別に理科だって国語だって当然いいわけです。「ズレ」が生じていて問題解決がうまくいかないという時、「ズレの解消」のためにある。「トマトの授業」は、算数のためにやったのではなくて、今言ったような、子どもの日常の営みの中にあったものです。 「トマトの授業」を山形県のある小学校で行った時に、最後に「今日、何の授業だったと思う?」と聞いたら、子どもたちが「社会か?」「理科じゃない?」「いや、家庭科だよ」と困っていました。それは、あの45分間でやっている営みが、教科の営みというよりは、むしろ、「日常生活の中で当たり前に行われている営み」を改めて振り返ってみた時に、「たしかに判断がつかないことっていっぱいあるんだな」と感じさせるものであったということです。また、判断がつかなかった時に「では、なんで判断がつかないのか」ということを考えるために、今度は数学的活動というサイクルに乗せることになるわけです。

生活・行動改善のサイクル

つまり、二つのサイクルがあるというふうに考えています。

生活改善・行動改善マネジメントとしてのPDCAサイクルがあって、そのC(Check)のフェーズで「うまくいかないな」というズレが生じた時に、それを算数の数学的活動のサイクルに乗せているんです(図1)。

今、ややもすると算数の授業づくりでは、何か生活の素材を持ち込めばそれでいいんじゃないかと言われたりしているけれど、そんな話じゃないんですよ。子どもにとって、より真正な課題を用意して授業を組み立てれば、算数もオーセンティックになるという話なのではなくて、そもそもサイクルが違う。

ズレの解消のために、数学的活動には日常事象を算数の土俵に乗せる「数学化」のプロセスがあるんです。ABCDとプロセスがある中の「Aのフェーズ」ですね(図2)。

『小学校学習指導要領解説 算数編』8 頁。初出は中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキンググループ「算数・数学ワーキンググループにおける審議の取りまとめ」資料4(平成28 年8 月26 日)

けれど実はその隣にはもう一つのサイクルが存在するはずです。「トマトの授業」でいえば「なんで『お買い得』の結論がつかないのか」という日常の事象がある。 けれどよく見ていくと、なんだかトマトの種類も違えば個数も違うし、基準にするものが決まっていないから決まらないのではないか?と、ここでいわゆる「数学化」される。つまり、数学的に表現された算数の問題として成立するわけです。

「なぜお買い得が決まらないのか」からスタートして、「どういう状態であれば、数学として比較が可能になるのか」という、「必要な比較対象の条件をそろえる」という、「問うべき問い」に焦点化がなされていく。

そして、数学的活動の結果によって得られた解は、日常の生活・行動改善のプロセスに還っていくのです。つまりここでは、「比較する際には、基準になるものを揃える」のがいいという、現実の問題解決に生きて働く知識として活用されていく。そもそも、ミニトマトとリコピントマトと、通常の桃太郎トマトを比較するということ自体が極めてナンセンスであって、そういう課題については数学の世界の「単位量」を持ち込むことにはあまり意味がない。むしろ、全部リコピンが高濃度のトマトであれば、そのリコピントマトだけで比較をするとか、産地が同じトマトで比較をするということであれば、初めて比較がうまくいくし、判断がつくわけですね。

そういった、いわゆる現実の世界の学びと数学的な活動がどのようにしてつながっているかということを意識していかなければなりません。「授業の中で扱う問題が日常的なものであればいいんじゃないか」ということになってしまうと、そんなのは全く子どもにとって学びの切実性があるものではない。

まずもって、「よき消費者として賢い買い物をして、より経済的な生活を送りたい」といった生活・行動改善のPDCAマネジメントが背景にある。そのサイクルが保証されているからこそ、子どもたちはそれを何とか考えたいというふうに思えるんです。

生活・行動改善のサイクルは、常に子どもの周りにある現実として存在します。だからこそ、算数の問題においては、日常の中でごく一般に経験している似たような場面はある程度存在するはずなので、設定は可能でしょう。つまり、必ず子どもたちが毎日の生活のなかで経験している生(なま)の現実そのものでなくても、「およそ同じような文脈は経験するだろうな、置き換え可能だろうな」と予想される同型のものでありさえすればいい。子どもも「たしかに、これと似たようなことってあるな」と捉えられる。

だから、子どもが実体験として、全く同じ体験をしているかということはそれほど大きな問題ではありません。このことは、『オーセンティックな算数の学び』(小野健太郎著)の中で小野先生が、「真正性の度合い」「オーセンティシティの高低」という表現を使っているように(編集注:86-91頁を参照)、「子どもにとって、どの程度真正なものなのか?」という視点で処理できるものだと私も思っています。

子どもの生活が変わる学び

私が最近、各地で実践している授業の例でお話ししましょうか。

小学校5年生「測定値の平均」を用いた問題解決の実践です。弁当屋の売り上げ(第1~3週まで)を表のように示し、次週(第4週)の仕込み数はいくつにすべきかを考えるという場面です。つまり、弁当屋の社長はたくさん仕込もうとするのだけど、なかなかそんなに売れなくて、第3週までは必ず売れ残りが出てしまっている。そういったズレから問題が設定されます。つまり、なるべくもっと効率的に、無駄がないように、売れ残りも売り切れもないようにきちんと儲けにつなげるために、「来週、じゃあ、一体どのくらいの数にしたらいいんだろう」と。 子どもは、まず最初に、15日間のデータがあるわけだから、その測定値の平均を出して仕込み数を決めればいいんじゃないか?という話をしだします。そうすると260個ということがわかるのだけれど、「トマトの授業」でそうであったように、「でも」と言い始める子が出てくるわけです。「なんで?」って。いわゆる批判的思考ですね。 何に気がついたかというと、天気によって売上げが違うということ。質的データと組み合わせて考えなければダメだと。つまり、平均値を求めていくと最初は260個というのが仕込みの予想個数だったけれど、1週目は晴れの日に77個、曇りの日に54個、雨の日に至っては平均22個の売り上げですから状況が全然違う、と。であれば、やっぱり天気が分からなければならいということで、来週の天気予報を調べて、それを踏まえて仕込み数を算出すると、当初よりも5個減って、255個という予想個数になった。

……さて、子どもはなんて言ったと思います?

――でも、「曜日」という欄がありますよね。

そのとおり。週末は、同じ雨でもウイークデーと比べれば売れている。第3週の水曜と日曜にいたっては、日曜の方が倍売れてますからね。であれば、例えば来週水曜日が雨の予報なのだとしたら、「水曜日の雨の平均」を出さなくてはなりません。水曜日の雨(第2週と第3週)の平均は控えめに見積もって17個くらい。そう考えていくと予想の個数はさらに減って、今度は247個になりました。一番最初の予想と比べれば、13個も減っているわけです。

具体の数字の話としてそれが妥当かというのはもちろん考えなければならないのだけれど、それ以上に大事なことは、このようにしてデータを多面的にかつ批判的に分析することによって、行動が改善されるということ。そこに価値があるんですよ、真正な学びって。普通の算数の授業では、分析すること自体が意味になってしまっている。

子どもの生活が、子どもの営みが、変わること。それが真正な学びの一番の価値です。数学が役立ったということから数学のよさを実感して、それを使っていける子どもを育てていくという点で、これは非常に重要なことですよ。

一つ結論が出たら、また新しい問題が出る。それでもう一回検討して、また「これでいいな」と思ったら、また新しい問題が出て……、結局正解がない。最善解や最適解を求めるプロセスの中では常に、「本当にこれで大丈夫か」と考え続けて、条件というものを組み合わせながら考えていくことこそが大事なのだということを学ぶわけです。そのことを、授業のまとめとして、最後に子どもたちが言えるようしたい。

この授業は当然、別に弁当屋の話がしたいのではなくて、いわゆるデータの活用、統計に関わる話になっていて、それはいうなれば「だまされない人を育てる」という意味合いからも、子どもたちが生活や事象と関わっていけるようにする。そのために、真正な学びは非常に価値の高いものなんです(図3)。そして、「資質・能力」をベイスとして、「いかなる能力を育てるか」ということを始発点に授業を組み立てるからこそ、この真正な学びというものが、より色濃く強調されるべきなんですよ。 なぜなら、「弁当屋の売り上げの平均値を求めよう」というところから物事がスタートしているわけではなくて、「どうすれば無駄なく効率的な仕込みができるか」が大事なんですから。そのために、教材としては測定値の平均や質的データ、量的データを組み合わせることによって最善解、最適解を求めていくという、PPDACの統計的探究プロセスが貼り付いてるだけで。

教育とは何か

――先生が授業をつくる際には、その能力ベイスの問題設定の部分で、「ズレの発見」ができているのか、ということが重要になりますね。

そう。だから、能力を育成するとはつまり、「子どもの生活する能力」のことですから。

教育とは、子どもの生活を指導することです。子どもの生活というのは、つまり、子どもたちは、彼らを取り巻く環境からさまざまな制約を受けているわけです。例えば先ほどの「トマトの授業」で言えば、「なんでお買い得が決まらないのか」という制約を受けている。その制約に対して、子どもたちが積極的にその制約を解き放とうと環境に働きかけをするんですよ。その往還する営みが、「子どもの生活」なんです。

毎日生活している中で何かうまくいかないことがある。それを解決するには、どうしたらいいかと問う……、例えば「友達といつも運動場で砂山を作っているのだけれど、僕のほうがいつも山が高くならない。どうしたらいいだろう?」というふうに。その時、その子は「山が高くならない」という制約を受けている。そういった環境・事象があったときに、「もうちょっと裾野の部分を固めておいてから砂を積み上げよう」などと環境に働きかけていくわけです。

私たちは、その生活を、指導するんです。「生活を指導する」というのは、「こういうことはやっちゃいけない」なんて禁止することではなくて、その生活をより質の高いものに支援していくこと。これが、指導です。

平成元年以降、この支援と指導のはき違えが始まって、指導というのは何かを教えることだと思われているけれど、そうじゃない。指導というのは、「よりよき人を育てるためによりよき方向に導く、支援する」ということなんですね。そう考えていけば、算数という教科が、全部が全部じゃないけれども、子どもたちの生活の中でどういう働きを持っていて、彼らの生活・行動改善に向けて、どんな役割を果たしているのか、ということから考えなくては。

「算数の学習問題をどうするか」という議論ばかりになってしまっているでしょう?「どんな問題がいい? どんな場面がいい?」って。そうじゃなくて、それよりも大事なのは、「どんな子を育てるか」ですよ。

(聞き手・構成:東洋館出版社 河合麻衣)

齊藤一弥(さいとう かずや)

島根県立大学人間文化学部教授。横浜市教育委員会指導部指導主事室長等を経て現職。高知県教育委員会事務局学力向上総括専門官・教育課程推進専門官、文部科学省中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキンググループ委員、学習指導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者(小学校算数)。著書に『数学的な授業を創る』(東洋館出版社)など。